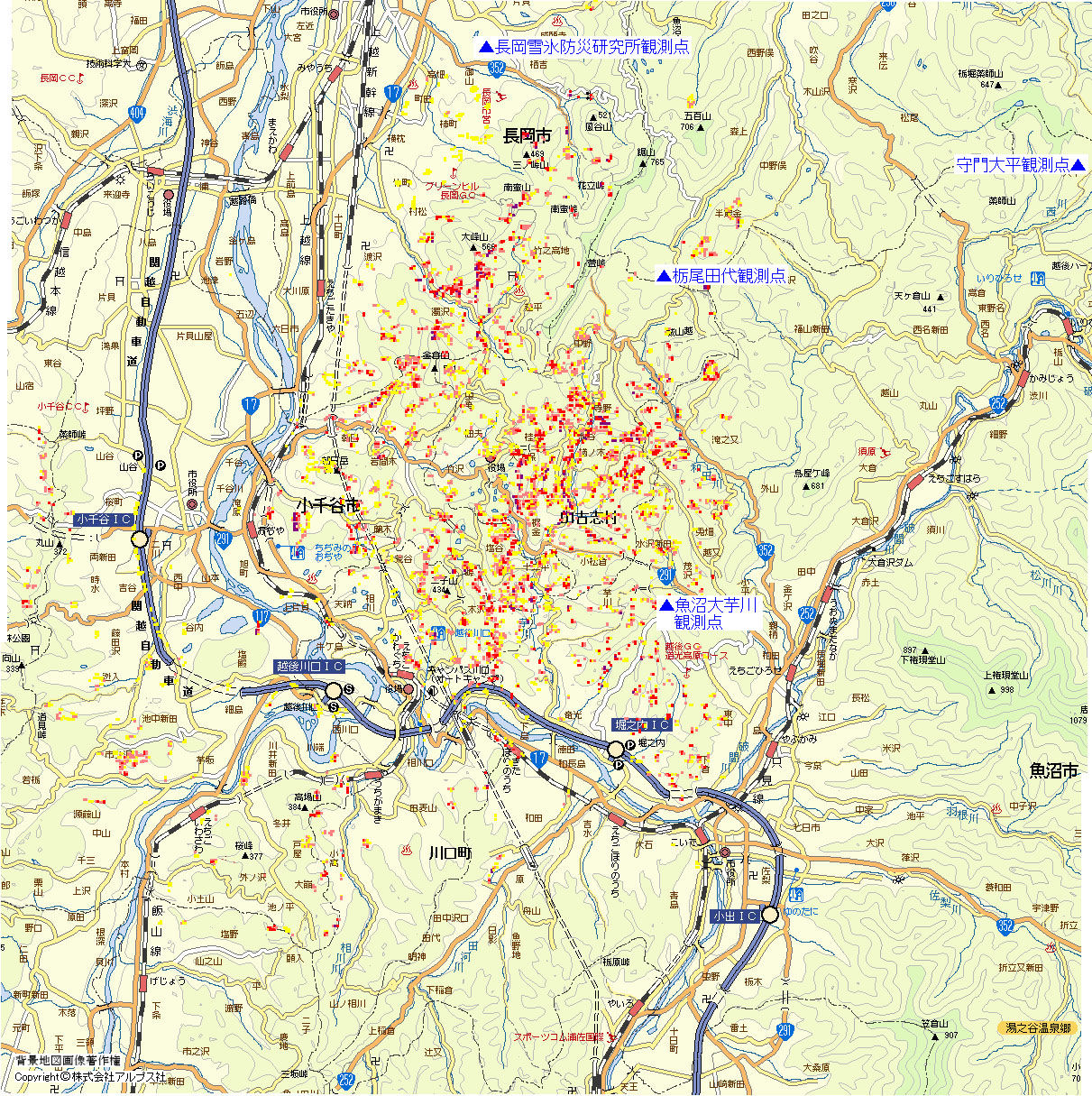

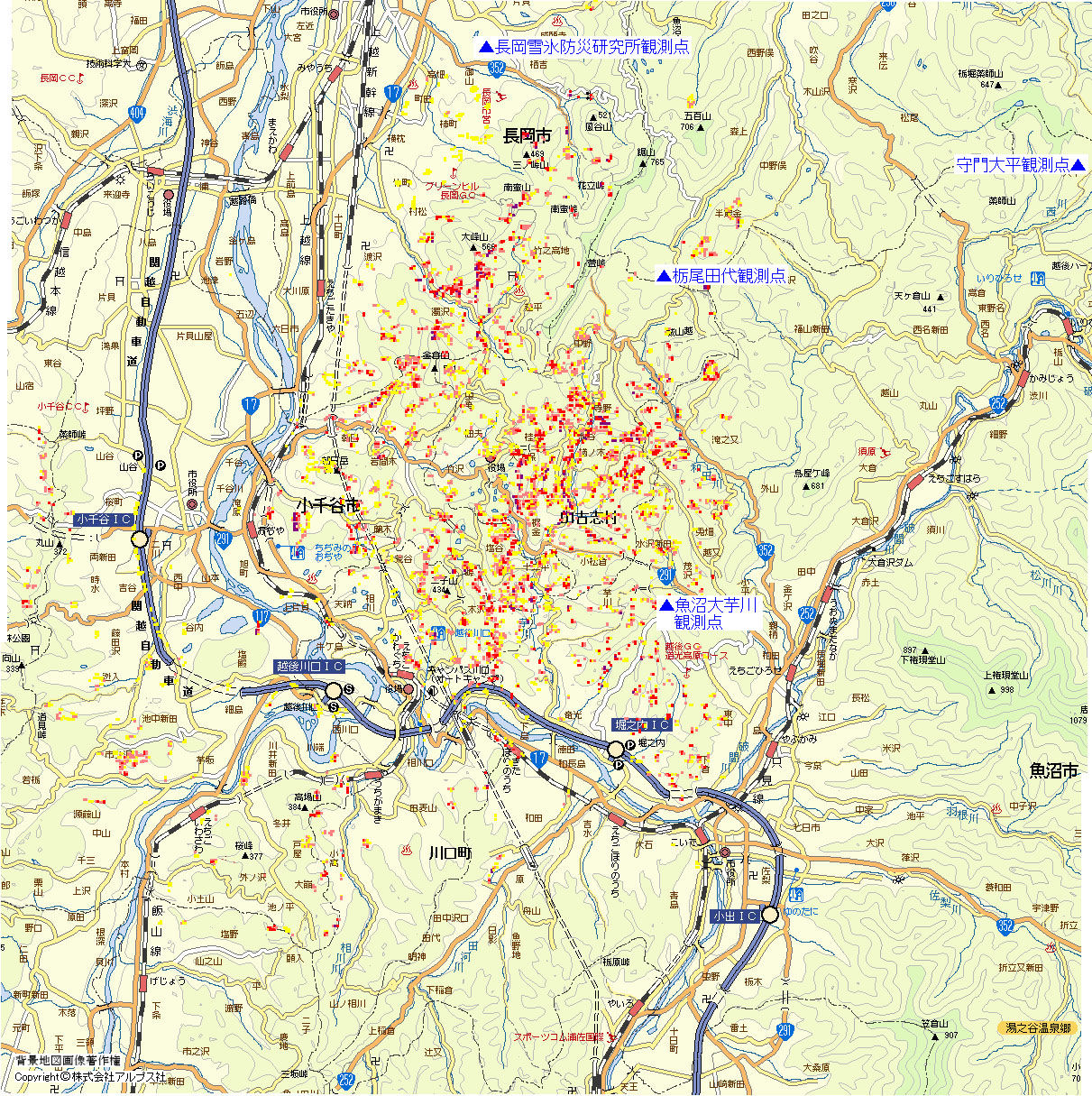

| 新潟県中越地震 斜面崩壊地における雪崩発生危険度分布

− 「雪氷災害の発生予測に関する研究」の中間成果 − |

雪崩は傾斜が急なほど起こりやすいことから、崩壊地における斜面の傾斜角が一つの目安となります。どのくらいの傾斜のときに地表面と積雪の間で滑りが発生し、雪崩が発生するか実験を行い、この中間結果と国土地理院による新潟県中越地震災害状況図、50mメッシュの標高データを用いて、雪崩発生の危険度分布図を作成しました。

地図上の色のついた四角が斜面崩壊地を表し、雪崩発生危険度ごとに色分けしてあります。

(注)これは、積雪に対する地面の支持力より積雪が滑り落ちようとする力がまさり、その結果生じる全層雪崩を対象としたものです。この他に雪が多量に積もり積雪の中の弱い層から滑り落ちる表層雪崩や、笹や茅などの倒伏によって積雪の支持力が低下することにより発生する種類の全層雪崩は、ここで対象とした斜面崩壊地だけではなく降積雪と気象条件によって起きますので、注意が必要です。

■ 20度以下(比較的危険は少ない) ■ 20〜30度(条件次第で雪崩発生) ■ 30〜40度(雪崩発生の危険性が高い(大規模になる可能性も)) ■ 40度(いつ雪崩が発生してもおかしくない)

![]() 協力:Mapion

協力:Mapion

(斜面崩壊地情報:国土地理院新潟県中越地震関連ページ、 地形データ:国土地理院50mメッシュ数値地図)

図中の▲は、長岡雪氷防災研究所で公開している積雪情報観測点です。積雪情報はこちらをご覧ください。