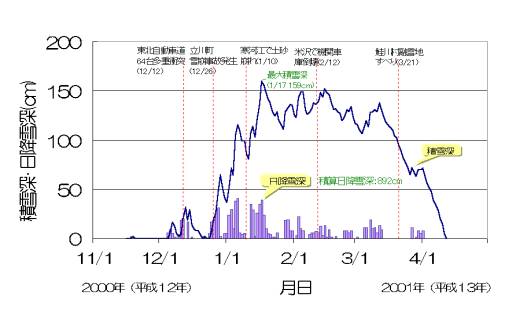

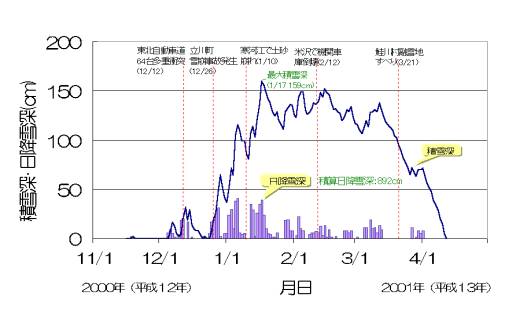

12月上旬にまとまった積雪があり、一旦融けた後、12月下旬から本格的な雪となり、そのまま根雪になりました。最大積雪深は1月17日の159cmでした。そして4月中旬になってようやく消えました。この図には主な雪氷災害の発生日と場所を示してあります。

下図は、2000年から2001年にかけての新庄支所構内における積雪深と日降雪深の変化を表したものです。

12月上旬にまとまった積雪があり、一旦融けた後、12月下旬から本格的な雪となり、そのまま根雪になりました。最大積雪深は1月17日の159cmでした。そして4月中旬になってようやく消えました。この図には主な雪氷災害の発生日と場所を示してあります。

2000年12月12日に東北自動車道で発生した玉突き事故は、いわばたった1台の車の不注意で発生したものでした。新庄支所では、事故発生直後に現場に行き、発生状況を調べました(佐藤、2001a)。

先頭を走っていた車は、夏タイヤの前輪のみにゴム製のチェーンを装着して走っていたそうです。前方に地吹雪が発生し、急に視界が遮られた運転手は、ブレーキを踏んで横向きに止まりました。その直後を走っていた大型トラックも急ブレーキを踏んで止まりました。ところが、その後の車は止まりきれずに、

この大型トラックの後ろに次々と玉突き衝突したのです。1台の車のために、全部で64台もの車が衝突事故を起こしたことになります。幸い死亡事故には至りませんでしたが、

21人が重軽傷を負いました。時期が12月12日と初冬であり、まだドライバーの冬の備えが万全でなかったものと思われます。 冬用のタイヤなど足回りを整備するのはもちろん、走行中の車間距離を十分とるなど、注意を払う必要があります。また、

高速道路には、利便さを追求して、一旦中に入ったら検問がありませんが、降雪期には車の足回りをチェックするための臨時の検問所を設けることも考えて良いのではないかと思います。

(写真:日本道路公団提供)

2000年12月26日10時頃、山形県立川町立谷沢地区で雪崩災害が発生しました。発電所の点検に北斜面の導水管沿いを登坂していた作業員5人が、左斜面から襲来した表層雪崩に遭遇し、

4人が埋没し1人が自力で脱出しました。同日16時頃救助隊により1人が救出されましたが、3人が死亡しました。 普通、雪崩のデブリに埋没して6時間もたって助かることはまずありませんので、名の方は奇跡的に助かったといえます。

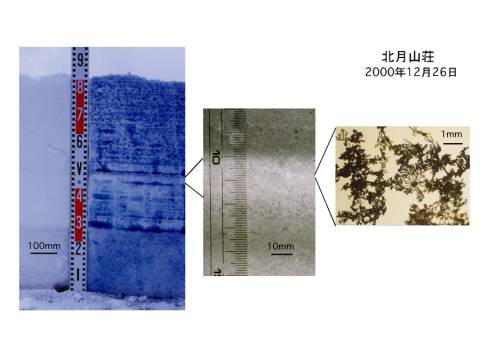

新庄支所では、第一報を聞きつけて直ちに現地近くまで行き、現地から3.2km西に離れた北月山荘(標高)で積雪の断面観測を行いました(図3)。積雪深は80cmで、雪温は雪面で最低の-5.8℃でした。

雪面付近の厚さ33cの新雪層は霰混じりで、その直下に厚さ4cm、密度120kg/m3の弱層がありました。この層を含む積雪ブロックを低温室内に持ち込み、詳しく観察したところ、

さらに低密度の薄い新雪層があることがわかりました(図3中央)。雪崩はこの層を境に上層の積雪が崩れ落ちたものと思われます。したがって、この雪崩は、

小規模の乾雪表層雪崩と判定されました。本雪崩は、暖冬少雪が続く中でも雪崩災害に対する備えを怠ってはならないという教訓を残しました。

図3 北月山荘で観測した雪崩発生当時の積雪断面

左:断面写真(右側はインクスプレー処理)、中:透過光による拡大写真、右:顕微鏡写真。 約45cmの高さの所に、厚さ2cmの弱層があった。