|

長岡雪氷防災研究所における「2005豪雪」への取り組み |

|

|

(独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 佐藤篤司 (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 西村浩一 (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 山口 悟 (独)防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所 平島寛行 | |

| 1. はじめに 雪氷機関ニュース執筆を依頼され,今更何を紹介するのか,一瞬躊躇した.しかし,調べてみると当研究所の紹介記事は1990年(52巻1号,3号)まで遡らねばならず,現状を紹介させていただく意味を理解した.さて,この15年間で最も大きな変革は,1997年に新庄支所に完成した「雪氷防災実験棟」と2001年(平成13年)の国立研究機関から独立行政法人への移行とそれに伴う組織変更であろう.この移行のとき長岡(雪害研)と新庄支所が組織上まとめられ,雪氷防災研究部門となった.また,同時にスタートした中期5カ年計画として「雪氷災害の発生予測に関する研究」を実施しており,研究者全員が降雪,積雪,雪崩,吹雪,道路雪氷などの得意分野に分かれてこのプロジェクトに参加している点が特徴的である.現在,研究者は長岡に8人,新庄に4人,つくばに1人,このうち特別研究員が3名,さらに新庄支所の雪氷防災実験棟には特別技術員,専任オペレーターが各1名配置されている. 2. 中越地震による被害と2005豪雪 2004年10月23日午後5時56分に始まり断続的に続いた激しい地震群,すなわち「新潟県中越地震」は川口町,小千谷市,旧山古志村などを震源地とした.この地域はまた,世界有数の豪雪地帯であり,冬を目前にした豪雪地を最も激しく襲った地震であった.家屋,道路等の被災と同時に,克雪のため古くから使われている雪国特有の雪対策施設も大きな被害を受けた. 長岡市の東部は山地となって,劇甚被害を受けた栃尾市,旧山古志村に隣接する.その麓にある当研究所は従って地震による大きな被害を被ることとなった(図1,図2). 地震後の今冬は新潟県中越地方を中心に19年ぶりの豪雪,「2005豪雪」となり地震被災地を豪雪災害が2重に襲うこととなった.本稿は当研究所がこの冬に取り組んだことを中心に報告し,機関紹介としたい. |

図1 長岡雪氷防災研究所の研究室の被災状況.  図2 新規に設置した観測地点.(▲)地図は,国土地理院 が作成しwebで公開しているものを使用. |

|

3. 今冬の活動 中越地震による被害の特徴のひとつに,山間地での斜面崩壊が多数発生した点をあげることができる.震災から約2週間後に行った我々の調査でも,被災地では急崖斜面のいたるところから土砂崩れが発生し,樹木や背の低い潅木が流出して地肌が露出したり,雪崩予防柵が破損もしくは土砂や樹木が堆積して,機能が著しく低下しているケースが多数確認された.このように被災前に比べて雪崩等の雪氷災害の発生危険度が著しく高くなった状況をふまえ,防災科研を含む雪氷研究者で組織された「新潟県中越地震・雪氷災害調査検討委員会」は,11月14日に自治体や住民に向けて注意を喚起する緊急提言を行った. 3.1 観測施設の新設と運用 被災地の多くが気象観測点のない山間地であったことを考慮し,特に被害が大きかった2ヶ所(栃尾市田代と魚沼市大芋川)に気象観測点を新設した(図2〜4).取得されたデータは電話回線経由で研究所内のパソコン上にリアルタイムで収録され,災害発生予測の基礎データとし,また毎日のWeb上での情報提供に使用された.また,上記二つの観測点で,数回の積雪断面観測等の調査と,自動観測の検証を行った(図5). 新設観測点のデータは,既存の中越地方周辺の観測点(妙高笹ヶ峰,西山薬師,長岡雪氷防災研究所,守門大平,湯之谷栃尾又,奥只見丸山)のデータとともに,要請に応じて関係機関や自治体に提供された.また速報値は “防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門” のWeb site上(http://www.bosai.go.jp/seppyo/)で公開され,1日に200人以上の利用があった(図6). |

図3 栃尾市田代観測点(標高:423m).  図4 魚沼市大芋川観測点(標高:255m). |

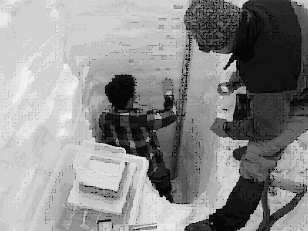

図5 現地積雪観測の様子(栃尾市田代). (a)断面観測による雪質・密度等の測定. |

図5(続き) (b)スノーサンプラーによる積雪水当量の測定. |

図6 ホームページ上で毎日更新された観測速報値. |

|

| 3.2 雪崩発生危険度分布図の作成 全層雪崩の発生は崩壊地の斜面の傾斜角が一つの目安となる.そこで,どのくらいの傾斜角で地表面と積雪の間で滑りが発生するかを調べる実験を行った.新庄支所の雪氷防災実験棟内において崩壊斜面の土壌で斜面を作り,気温や積雪ブロックの状態を制御し,滑りの斜面依存性を明らかにした(図7).この結果と国土地理院による新潟県中越地震災害状況図,50mメッシュの標高データを用いて,雪崩発生の危険度分布図を作成し,ホームページ上で公開した.危険度分布図は旧山古志村を中心に30km×30kmの範囲で作成したが,ここではその一部として,本研究所で定期的に雪崩発生調査を行った長岡市濁沢,蓬平地区の危険度分布図を示す(図8).色の濃い部分ほど雪崩発生の危険性が高い崩壊斜面を表しており,定期調査によって危険度の高かった斜面では実際に雪崩が発生していたことが確認された. 3.3 頻発した雪崩災害の調査 地震による斜面崩壊に19年ぶりの豪雪が加わり,新潟県中越地方では,多数の雪崩・土砂災害が発生した(2005年4月13日現在:62件,新潟県警察地域課).1月12日に十日町と六日町を結ぶ国道では,中越地震が原因とみられる亀裂のある斜面が,地面や樹木に降り積もった多量の雪による荷重に耐え切れなくなり,土砂崩れが発生した(図9).2月初めにも,魚沼市(旧堀之内町)や長岡市内で相次いで雪崩が発生して各地で道路が通行止めとなった. 気温の上昇と降雨により融雪が進行した2月17日には魚沼市(旧守門村)の県道沿いで,また翌18日には,高柳町の県道で雪崩が続発し,2名の方が亡くなる痛ましい事故も発生した.平成に入って新潟県内で雪崩による死者が出たのは,90年度の1人,96年度の2人に続き3度目となる.3月19日早朝には,小千谷市で高さ約30mの崖から発生した雪崩が川をせき止め,あふれた水で民家が床上まで浸水する災害もあった.4月に入ると,今度は融雪水や降雨が地震で不安定になった斜面に浸透して,雪と土砂が混在して崩落する災害が次々と発生した.我々が冬の初めから定期的巡回調査を実施した長岡市濁沢町でも,4月8日早朝に70mの高さの斜面から雪や水を含んだ土砂が流れ下り(図10),長時間にわたって県道が通行止めとなった.マスコミは相次いで発生したこの崩壊を,地震と豪雪という「複合災害」がもたらした「土砂雪崩」と名づけ,連日大きく取り上げた. |

図7 積雪の滑り実験.  図8 長岡市濁沢、蓬平地区の雪崩発生危険度分布図. |

図9 1月12日に発生した土砂崩れ(十日町市山本). |

図10 長岡市濁沢で発生した雪を含んだ土砂崩れ. |

| 3.4 航空写真を用いた雪崩の発生調査 2005年3月24日には中越地方の被災地(旧山古志村,長岡市濁沢,蓬平地域)を対象に空中写真の撮影を行った.その結果,2000以上の全層雪崩,300以上の表層雪崩の発生が確認された.確認された全層雪崩の一例を図11に示す.まず地震による斜面崩壊と雪崩発生の関係を明らかにするため,対象を旧山古志村南部の領域 (3.9km×5.6km)に限って詳細な解析を行った.その結果,崩壊面積が104m2以上の斜面からは実に91%,103m2〜104m2では46%の確率で雪崩が発生していることが判明した.続いて先に紹介した雪崩発生危険度分布図の検証を行ったところ,表1に示すように危険と判定された崩壊斜面で多数の雪崩が発生し,危険度予測がほぼ妥当であることが証明された. 4. おわりに 本稿では中越地震後の2005豪雪への取り組みを中心に紹介した.今回,紹介できなかった分野としては中期計画のサブテーマである降雪に関する研究,地域気象モデルの改良,吹雪発生予測,雪崩発生予測,道路雪氷状況の予測など数々の先進的な成果が生まれており,これらは逐次学会等で研究発表されている.これらの成果の実践的応用がこれからの重要課題である.また,新庄支所の「雪氷防災実験棟」は完成後8年が経過したが,毎年20から30件ものテーマで実験研究が実施されており,国内外で最高レベルの雪氷実験施設として広く認知されてきた. 暖冬少雪が進む我が国では,研究予算の減少,雪国の大学を中心とした研究者の減少などなど雪氷防災研究にとって逆風が吹いている.しかし今回発生したような地震との複合災害,毎年全国各地で発生する集中豪雪などにより,雪氷災害の減少は見られない.我々は,保有する資源の最大活用,国内外の研究者・大学との有機的連携,民間企業との共同研究の拡大を図り,今後とも雪氷防災研究の拠り所となるよう精進して行く所存であり,学会員各位のご鞭撻を切にお願いしたい. (2005年8月3日受付)

|

図11 航空写真から確認された全層雪崩の例 (魚沼市滝之又). 表1 斜面崩壊地で発生した雪崩(危険度別).  |