1. はじめに

内部に大きな空間を有する体育館等は、内部で多くの人々が滞在、活動するとともに災害時には避難所や資材の集積所として利用されるため、通常の建物に比べて高い耐震性能が期待されます。一方、過去の大地震では屋根と下部構造の接合部の損傷や天井などの落下によって内部の安全性や避難所としての機能が損なわれる事例が繰り返し報告されています。このような建物は、地震時に屋根が鉛直方向に大きく振動するなど、通常の建物とは異なる揺れ方をすることが知られていますが、大きな地震が作用した時にどのように損傷、被害、崩壊に至るかは未解明な点が多いのが現状です。また、被害を低減するため、地震のエネルギーを吸収する部材、装置も提案されていますが、実大に近いスケールの動的実験でその効果を確認した研究は世界的にもほとんどありません。そこで、体育館等の内部に大きな空間を持つ建物が地震により損傷するメカニズムを調査、分析するとともに、エネルギー吸収部材の効果を確認するため、防災科学技術研究所の実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を用いて、体育館を対象とした震動台実験を、2023年の7月27、31日と8月3日に行いました。

2. 実験概要

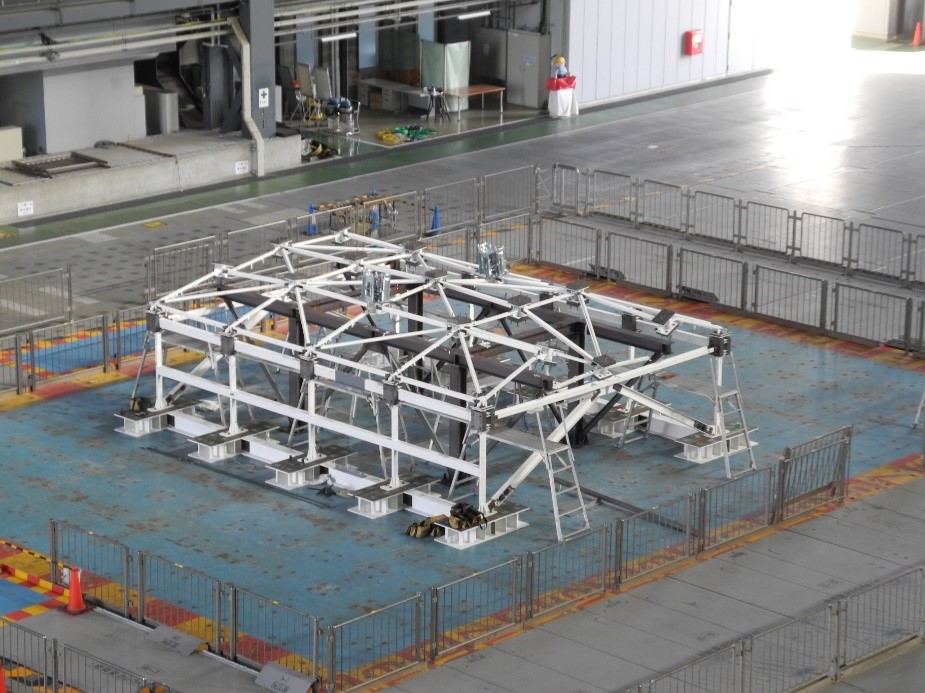

2.1 試験体

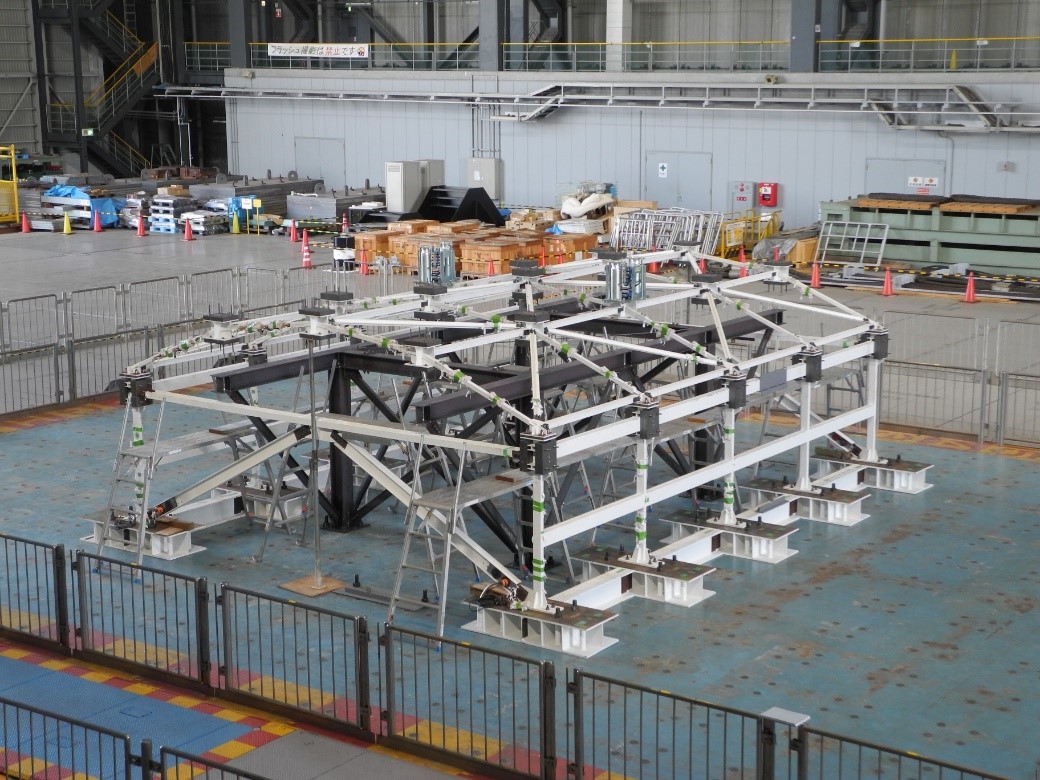

試験体の全体図を図1に示します。寸法は、間口6m、奥行き8m、高さ約3.2mです。小さな体育館でも、E-ディフェンスの震動台よりも大きいため、今回の実験ではおおよそ1/4の縮小模型を用います。縮小模型のふるまいが元の体育館と相似になるように、試験体の重量や部材、入力する地震波を調整します。

|

(a):概略図

|

|

| (b):写真 |

| 図1 試験体 |

2.2 地震による揺れを抑える技術

この実験では、地震のエネルギーを吸収して揺れを抑える技術として、摩擦ダンパーと同調マスダンパー(TMD)の効果の確認を行います。

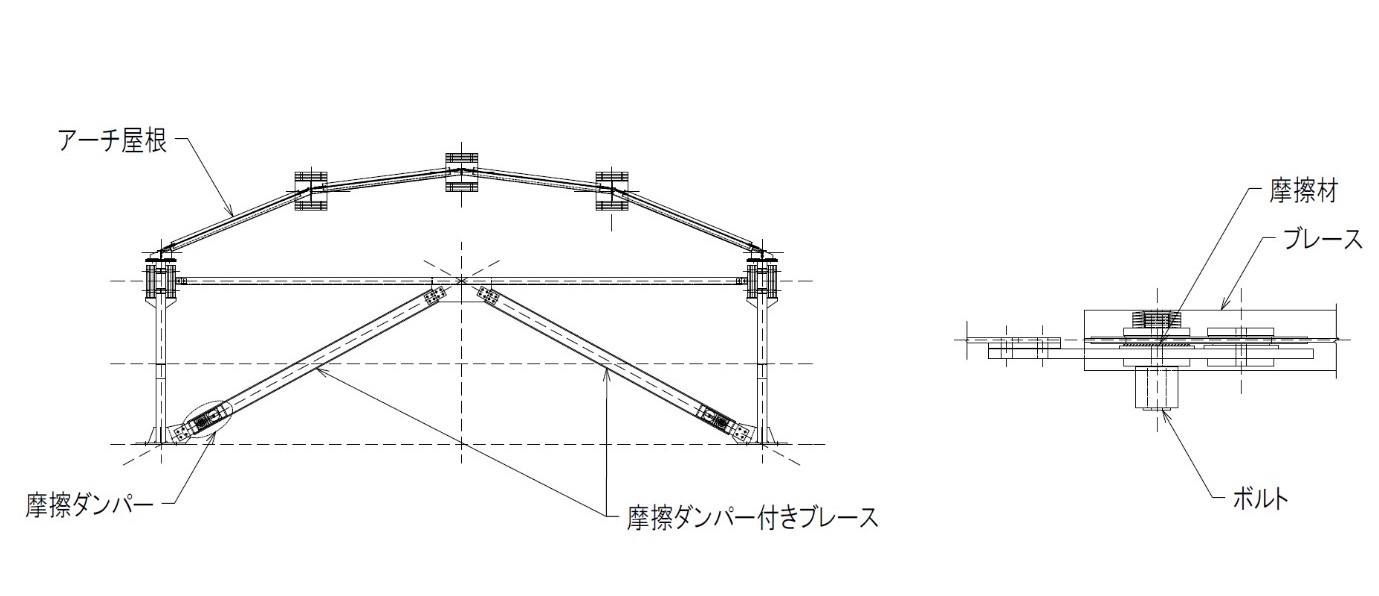

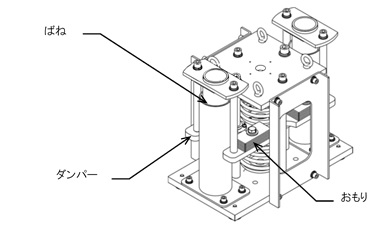

図1に示すブレースは、端部に摩擦ダンパーを有しています(図2)。摩擦材を押さえつける力をボルトの締め付けで調整して、所定の力が加わると滑りが生じてエネルギーを吸収します。TMDは試験体の揺れの周期と同じ周期で揺れるおもりとばねにエネルギーを吸収するダンパーを組み合わせた装置です(図3)。試験体が揺れるとTMDのばねとおもりの揺れが励起され、付加したダンパーによりエネルギーを吸収します。実験では、屋根の2カ所にTMDを設置して(図1)、効果を確認します。

|

| 図2 摩擦ダンパー付きブレース(左:全体図、右:詳細図) |

|

| 図3 TMD装置 |

2.3 加振計画

加振日1日目(2023年7月28日):

試験体の基本的な揺れ方を調査します。屋根と下部構造の接続条件をローラー支持とした場合と、固定条件とした場合で、地震によって生じる揺れを観測し、屋根の振動と下部構造の振動がどのように影響を与え合うのかを調査します。

加振日2日目(2023年7月31日):

摩擦ダンパーとTMDの効果を確認する実験を行います。摩擦ダンパーとTMDを機能させた場合の地震による揺れを計測し、これらの装置が機能しない場合の結果(1日目の結果)と比較することで、揺れを抑える効果を確認します。

加振日3日目(2023年8月3日):

体育館架構試験体が地震により損傷し、屋根の沈下に至るまでの過程を調査します。試験体に入力する地震動を少しずつ大きくして、試験体に少しずつ損傷を与え、地震動が大きくなるにしたがって、試験体のどの個所がどのような順番で損傷するかを計測します。屋根の損傷が先行、卓越することが予想され、屋根に一定レベルの残留たわみが生じるまで加振を行います。なお、摩擦ダンパーとTMDは働かない条件とします。

2.4 計測計画

体育館の屋根が地震によってどのように揺れるかを調べる為、屋根と柱頭の加速度と変位を計測します。そして、地震によって地震により屋根や下部構造にどのような力が作用し、どの程度の変形が生じ、蓄積するのかを調べるために、屋根と下部構造のひずみ(元の長さに対する伸び縮みの割合)も計測します。

3. 実験結果

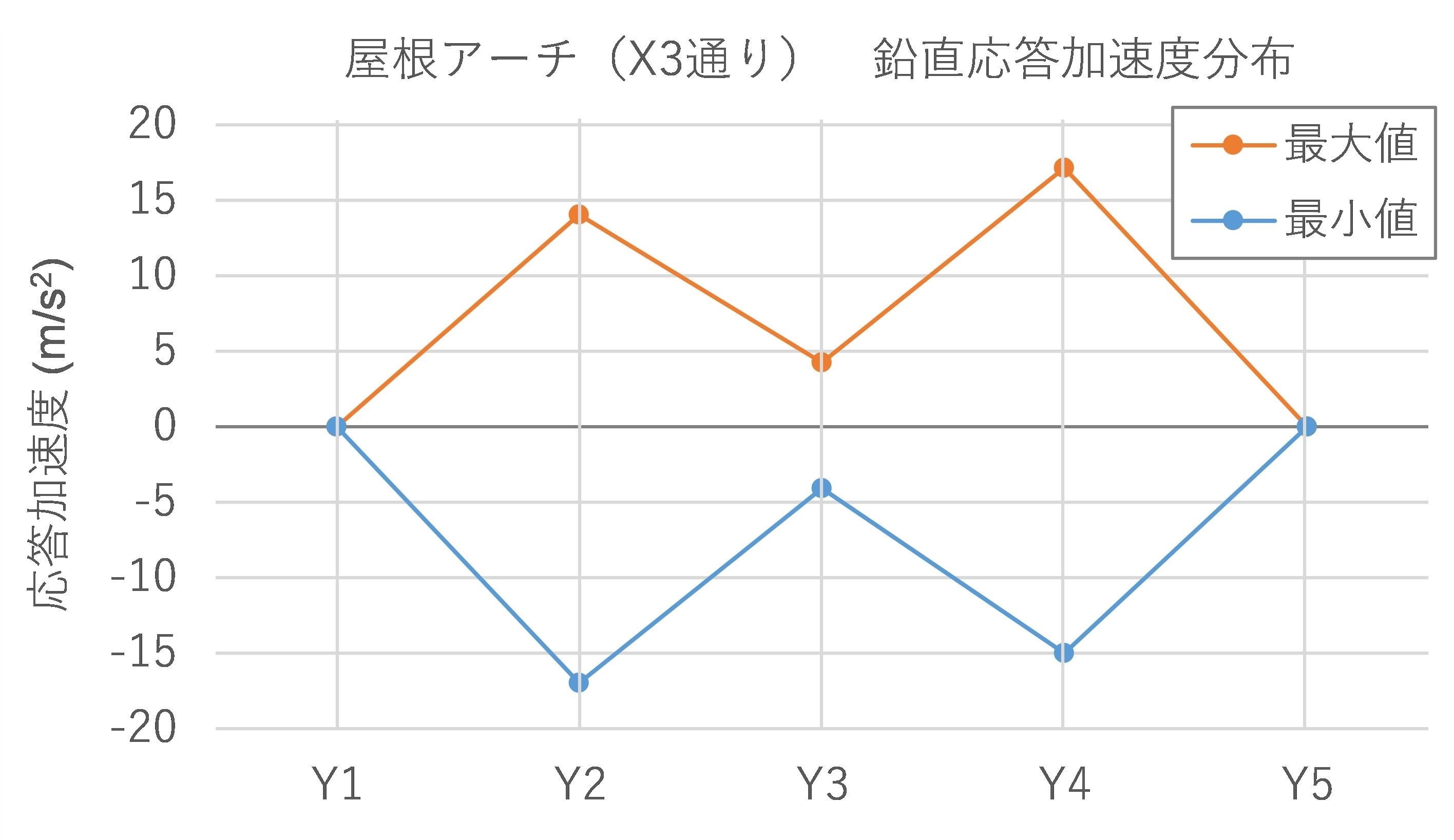

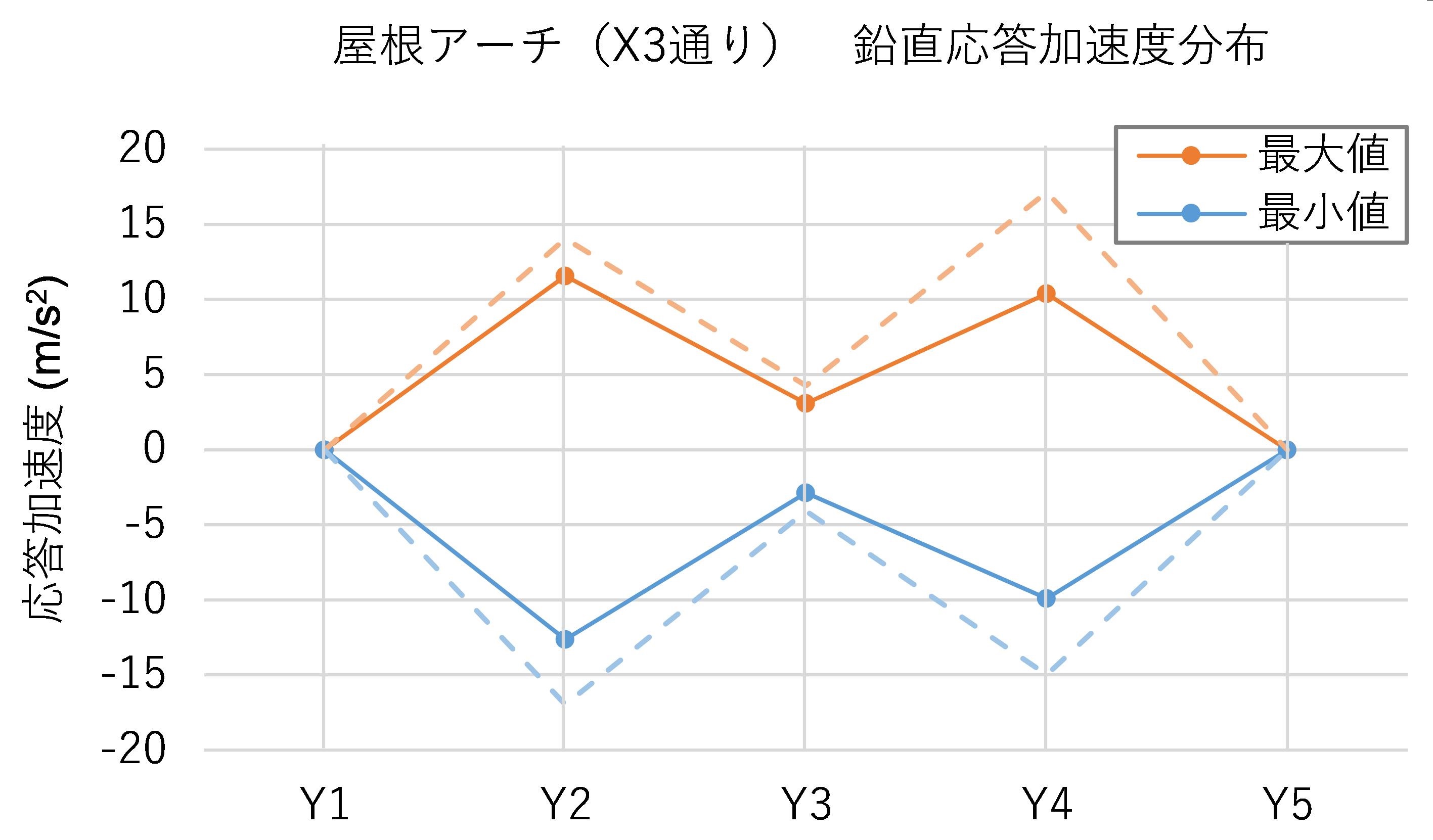

摩擦ダンパーとTMDが固定された条件での、屋根面の鉛直加速度分布を図4に示します。このときの震動台の最大加速度は4.48m/s2ですが、屋根面の最大鉛直加速度は17.16m/s2であり、約3.8倍に加速度が増幅されています。今後、屋根の形状や重量、硬さと、鉛直方向の加速度分布との関係を検討していきます。

|

図4 屋根中央アーチの鉛直方向加速度分布

(横軸:計測位置、縦軸:最大・最小加速度) |

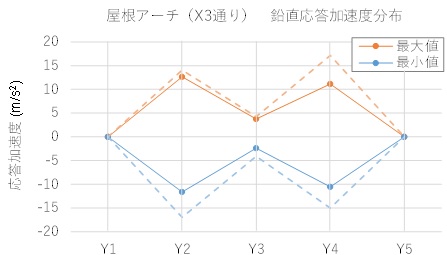

摩擦ダンパーとTMDを働かせた場合の、屋根面の鉛直加速度分布を図5、6に示します。摩擦ダンパー、TMDともに、加速度が約26%低減されていることが分かります。今後、それぞれの対策技術の加速度等の低減効果の定量化を検討します。

|

|

図5 摩擦ダンパーの有無による屋根の鉛直方向加速度分布の違い

(実線:摩擦ダンパーあり、破線:摩擦ダンパー無し) |

図6 TMDの有無による屋根の鉛直方向加速度分布の違い

(実線:TMDあり、破線:TMD 無し)

|

3日目の加振では、図7に示すように屋根が崩壊に至りました。今回の実験では、地震によって屋根に損傷が蓄積し、崩壊に至る過程を観測、計測することができました。今後、体育館のように内部に大きな空間を持つ建物が地震により損傷、倒壊するメカニズムの解明に向けて、研究を進めていきます。

|

|

| (a):試験体全体 |

(b):破断した屋根アーチ

|

| 図7 崩壊した体育館試験体 |

謝辞

この実験は、防災科研、東京工業大学、明治大学、工学院大学の共同研究により実施しました。実験の実施にあたり、地震減災実験研究部門と兵庫耐震工学研究センターの皆様、ならびにつくば本所の関連部署の方々に、多大なご協力を頂きました。厚くお礼を申し上げます。