災害から速やかに立ち上がる力を。

その過程に社会科学で切り込む。

社会現象としての災害のメカニズムを解明する。

災害とは、建物が壊れたり、人々の生命が奪われたりということではありません。経済活動が止まれば人々のしごとは失われ、住み慣れた町が破壊されることで人々はちりぢりになりコミュニティは崩壊します。そしてそこから避難生活、生活再建の過程、復旧・復興の過程がはじまります。災害を生み出すきっかけは地球の活動であっても、災害とは本質的に社会現象に他なりません。

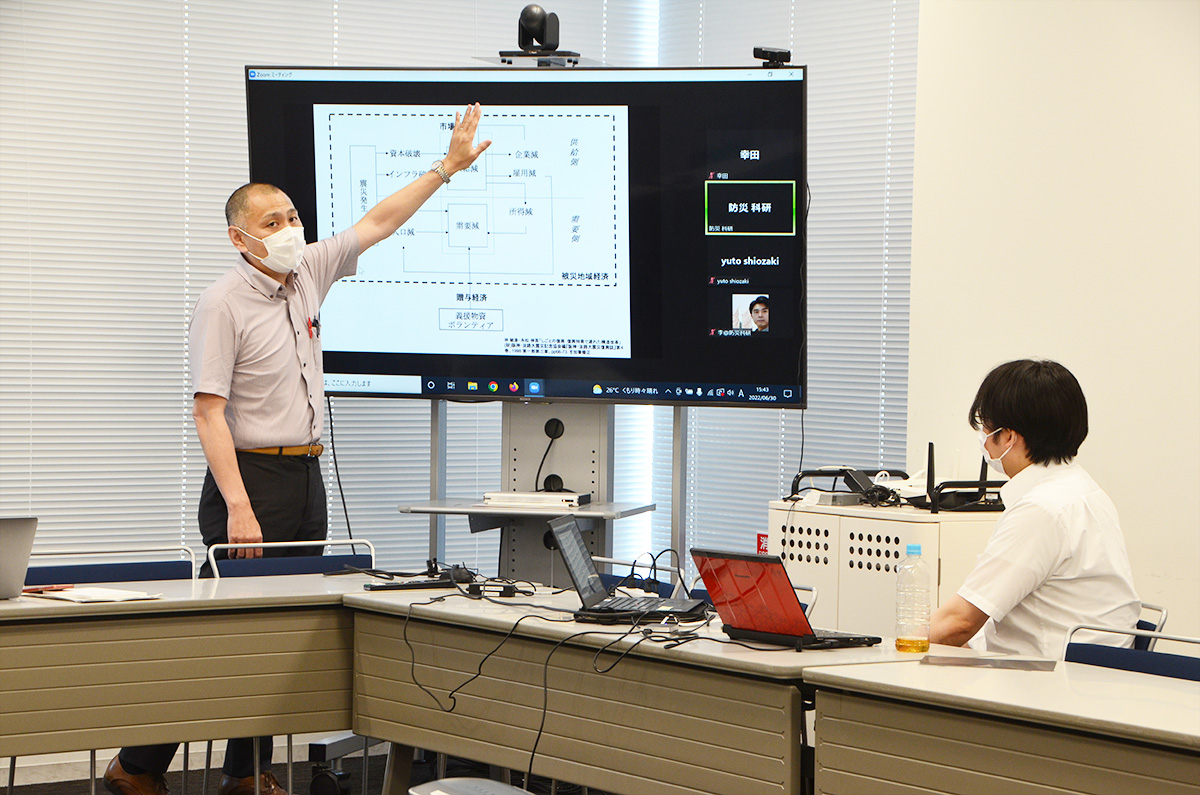

それでは、災害を減らすにはどうしたらよいのでしょうか。あるいは災害から速やかに社会が立ち上がるためにはどうしたらよいのでしょうか。我々は、そのような疑問に社会の側から解を与えようとしています。そのためには、そもそも災害時に人々はどう行動するのか、被災した社会はどのように反応し、どのような再建過程を遂げるのかのメカニズムを解明しなければなりません。そのような問題意識のもと、災害発生から時間経過とともに変化する一連の社会現象を解明するのが災害過程研究部門です。

災害対策としての共通した「形(かた)」を構築する。

自然災害のほとんどは一定の地域内での現象です。私たちの務めは個々の地域の事象を現地での調査研究活動を通じて読み解くことから、あらゆる災害において共通して起こりうる普遍的な体系、いわば「形(かた)」をつくり出すことです。例えば地震の揺れや水害時の水の振る舞いには一定の法則があるため、そこで人が取るべき防災行動にも基本となる法則が存在するはずです。行政の災害対応にも、一定の法則性があるはずです。そのパターンを解明することで、人や社会の活動の基本となる防災の「形(かた)」を確立し、我が国全体の防災力、防災基礎力を底上げすることを目指しています。

我が国における防災の社会科学を確立するために。

防災というと理学・工学の印象が強いですが、その対策を超えたところで起きるのが災害です。そこからどう立ち直るかの研究が社会科学の役割であり、きちんとした理論と科学的な解明を伴う、学理として確立されたものである必要があります。防災の社会科学はまだまだ我が国では未発達であり、私たちは国立の研究機関として、日本の防災における社会科学の発展をリードしてゆく存在でありたいと思っています。

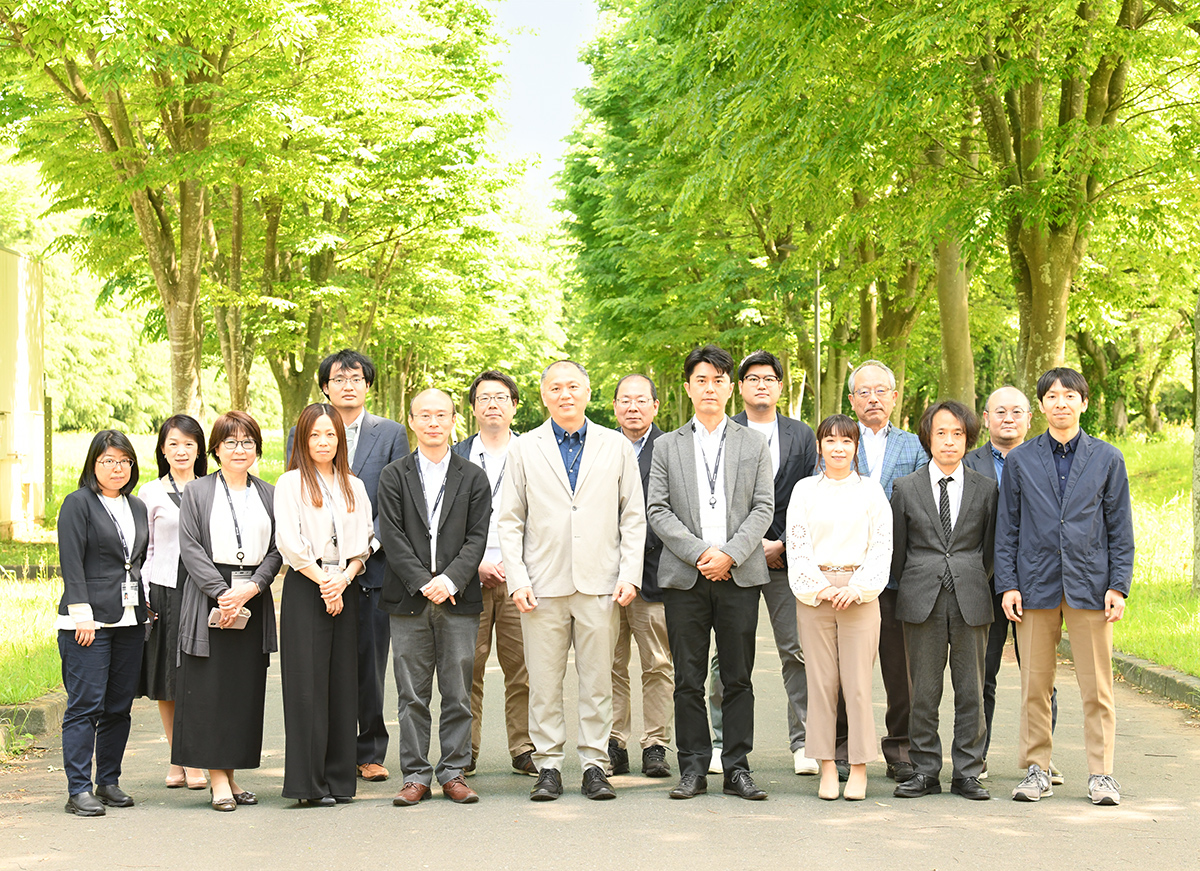

災害過程研究部門長 永松 伸吾