災害情報

霧島山(硫黄山・新燃岳)の機上観察(4月20日)の結果(概報)

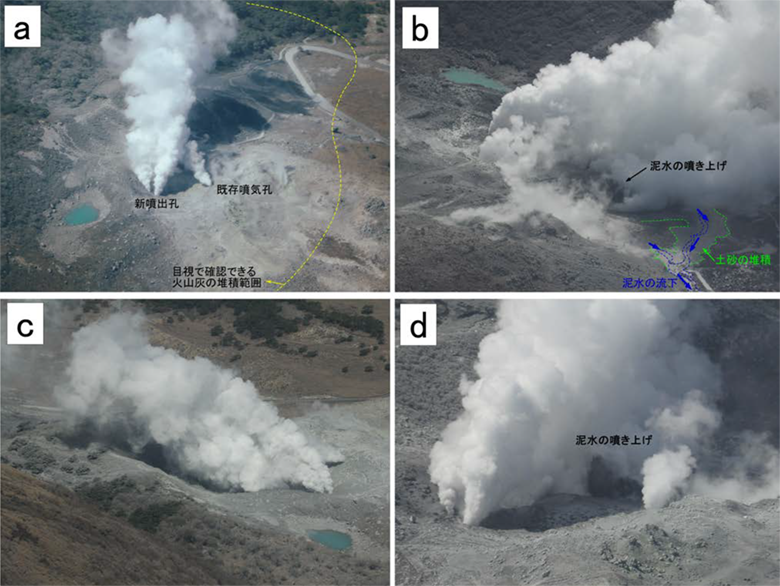

2018年4月19日に噴火を開始した硫黄山について、チャーター機を使用し4月20日午前9:45~10:30に上空から観察を行った(図1)。硫黄山の南~南東部に複数の新噴出孔が開口し、勢いよく白色の噴煙を上げていた。噴煙は南方向の韓国岳と大波池の間へと流れており、高さは拡散した最上部で火口より約400m(韓国岳山頂と同程度)であった。新噴出孔のうち南端部のものは断続的に高さ5~10m程度まで泥水を噴き上げていた(図1(b)、(d))。噴出孔群から流れ出した泥水はそのまま沢筋に沿って西へ流下し(図1(b))、長江川へと流入していた。この泥水の流れから堆積したとみられる土砂が噴出孔近傍の平坦地に堆積していた(図1(b))。上空から目視で確認できた火山灰の堆積範囲は噴出孔から南西側で 500m程度、南東~北側で150~200m程度であった。

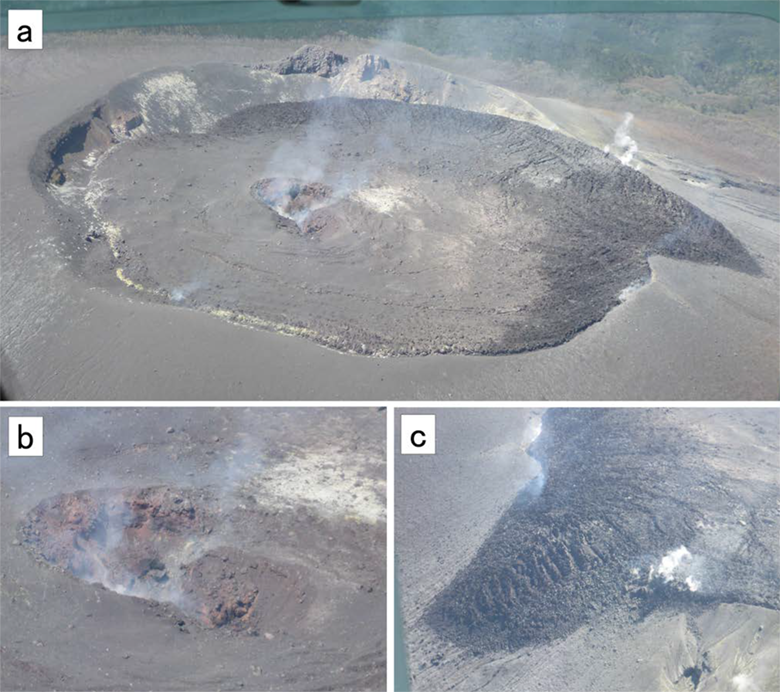

新燃岳山頂部についても観察を行った(図2)。東京大学地震研究所の 4月中旬の観察に比べて顕著な状況変化は確認できなかったが、噴気量が少なかったので 4月5日噴火の発生地点と思われる中央部の小火口の内部を観察することができた(図2(b))。

図1. 硫黄山の空撮写真。 (a)北方より撮影。 (b) 西方より撮影。噴出孔群の南端部で黒色の泥水の噴き上げが確認できる。噴出した泥水は沢筋を流下している。 (c) 北東方より撮影。 (d) 北方より撮影。(b)と同様に南端部の噴出孔での泥水の噴き上げが確認できる。

図2.新燃岳の空撮写真。 (a)山頂火口全景。北東方より撮影。 (b) 火口蓄積溶岩中央部の小火口。深さは50m以上あると見積もられる。火口壁は高温酸化によると考えられる赤色を呈する。(c) 火口外へ流出した溶岩。

参考資料

東京大学地震研究所:霧島火山群新燃岳 2018 年噴火の火口観察(2)

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/2018/03/05/shinmoedake/

防災科学技術研究所 火山研究推進センター