災害情報

房総半島沖で「スロー地震」を検出(第1報:2018年6月11日版)

国立研究開発法人 防災科学技術研究所(理事長: 林春男、以下防災科研) は、房総半島沖において地震が群発的に発生し、これと同期して通常とは異なる地殻変動があることを検出しました。この地震活動・地殻変動の原因となっているのは、房総半島沖において約2-7年間隔で繰り返してきた「スロー地震」と推定されます。

背景

関東地方ではフィリピン海プレートと呼ばれるプレートが、相模トラフより、日本列島の下に年間約3センチメートルの速度で沈み込んでいます。この沈み込むプレートと、その上側の陸側プレートの境界がすべることによって、巨大地震やスロー地震などの現象が発生します。

防災科研では、1995年に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)を契機として、全国に高感度地震観測網(Hi-net)を整備し 2000年より運用を開始しました(補足資料※1参照)。Hi-net に併設された高感度加速度計により、房総半島沖の「スロー地震」(以下、房総沖スロー地震)による地殻変動が 2002年、2007年、2011年、2014年にとらえられました。この房総沖スロー地震は沈み込むフィリピン海プレートと陸側プレートの境界が約 1週間かけて 10cm 程度ずれ動く現象で、これ自体は地震波を出さないため地震計で記録されることはありません。しかし、これまで観測された房総沖スロー地震には最大マグニチュード4から5程度となる地震を含む群発地震活動を伴うという特徴があり、これらは房総沖スロー地震によって誘発されていると考えられます。

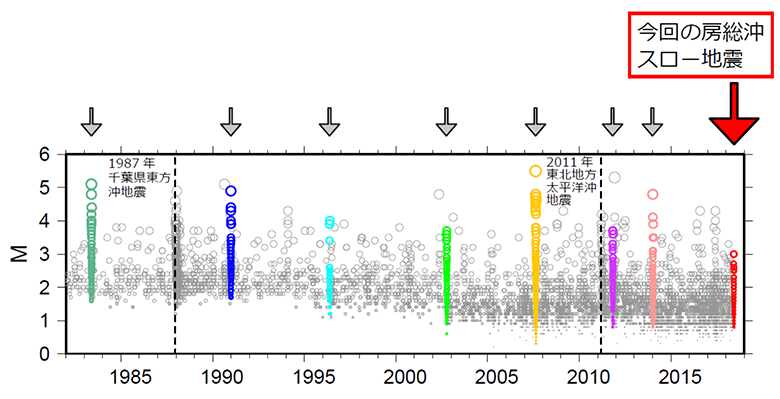

防災科研では、これ以前にも、1979年より首都圏および想定東海地震の発生域を対象として高感度地震観測網(関東東海地殻活動観測網※2)の運用をおこなっています。 これらの長年の観測の結果、房総沖スロー地震による群発地震活動および傾斜変動が過去30年間に2-7 年間隔で繰り返し発生してきたことが明らかとなっています(図 1)。房総沖スロー地震に伴う地震は房総半島沖のおよそ50☓40km四方のほぼ同じ領域で発生してきました。また、スロー地震に伴って、房総スロー地震の震源域に近い房総半島南東岸の観測点で北西から西方向に傾斜する0.4から0.9マイクロラジアン(補足資料※3参照)の傾斜変動が観測されてきました。

房総沖スロー地震はプレート境界に沿って固着域のやや深い側で発生し、固着域と、その深部で歪の蓄積を伴わずに定常的にずれが進行している領域との間の、境界付近で起こるすべり現象と考えられています。このことから、地震のメカニズムを知る上で鍵となる現象として注目されています。

今回のスロー地震

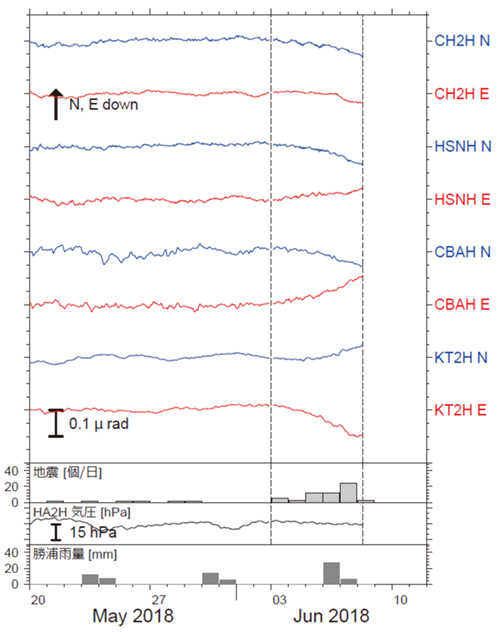

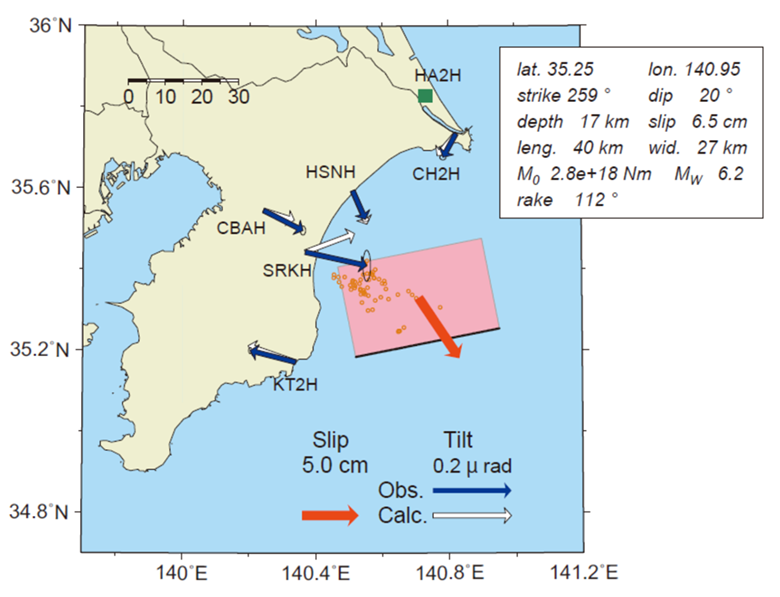

2018年6月3日頃より房総半島沖で地震が発生しはじめ、これと同期して房総半島のHi-net に併設された高感度加速度計により明瞭な傾斜変動が観測されました。図2はその記録を示しており、点線で囲んだ期間で変動が明瞭です。房総半島南東岸に位置する勝浦東(KT2H)観測点では、ほぼ西傾斜の傾斜変動が見られ、これまでの変動量は約 0.1 マイクロラジアンになります。このようにしてとらえられたデータをもとに震源の場所を推定したところ、スロー地震は房総半島沖のフィリピン海プレートの上面と調和的な深さで発生したことが明らかとなりました(図3)。

過去の房総沖スロー地震の際の活動と比較すると、今回の活動はスロー地震に伴う地震の規模が小さいものの、スロー地震のすべりはしばらく進展する可能性があります。したがいまして、防災科研では今後も関係機関と協力した観測を継続してまいります。また、この現象について、6月11日に開催された地震調査研究推進本部地震調査委員会に対して、資料提供を行いました。

房総沖の地震の発生時系列。横軸は地震の発震時を、縦軸は地震のマグニチュードを表す。房総沖スロー地震を矢印で、房総沖スロー地震に伴う地震を色付きシンボルで示す。赤丸は今回の活動を表す。

房総半島の観測点による傾斜記録。上方向への変化が北・東下がりの傾斜変動に相当する。潮汐・気圧成分を除去している。観測点の位置は図3に示す。同地域での日毎地震発生数・気圧変化および雨量をあわせて表示する。

推定された房総沖スロー地震の断層モデル。観測された傾斜変化ベクトル(青矢印)、このデータから推定されたスロー地震の断層モデル(赤矩形・矢印)、モデルから計算される傾斜変化ベクトル(白抜き矢印)、震央分布(橙丸)をあわせて示す。今回の解析ではすべり角はプレート相対運動方向に固定している。

※1 防災科研 Hi-net 高感度加速度計(傾斜計)による観測

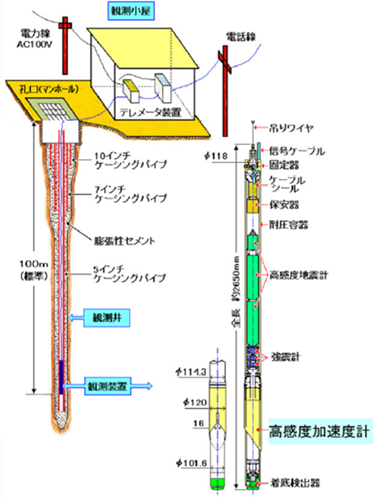

陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)を構成する観測網のひとつである高感度地震観測網(Hi-net)の観測施設は、付図1に示すように様々な計器を備えています。その中の高感度 加速度計は、水平方向の微小な加速度を計測することができる計器で、地震の波のような比較的速い変化から、地球潮汐のような非常にゆっくりとした地盤の変動もとらえることができます。ゆっくりとした変化の場合、その記録は地盤の傾きの変化を表すため、傾斜計とも呼ばれます。防災科研 Hi-net の観測施設では、地面に深さ数 100 メートルのボーリング孔を掘削し、その孔底に観測計器が設置されています。高感度加速度計は付図1右下の黄色の部分の内側に位置しています。

※2 防災科研 関東東海観測網

防災科研では関東・東海地域に高感度地震観測網を整備し、1979 年より定常運用を開始しました。この中には2000m級の深層観測施設が含まれ、高感度地震計および傾斜計を備え、首都圏における微小地震の検知能力向上に貢献し、房総スロー地震に伴う地震活動・傾斜変動が明瞭にとらえられました。関東東海地殻活動観測網は 2003 年で運用を終了しましたが、観測施設は防災科研Hi-netに引き継がれ観測が継続されています。

※3 マイクロラジアン

1マイクロラジアン(μrad )は1km先の地面が1mm鉛直方向に動いた時の角度に相当します。