災害情報

房総半島沖で「スロー地震」を検出(第2報:2018年6月14日版)

国立研究開発法人 防災科学技術研究所(理事長: 林春男、以下防災科研) は、房総半島沖において地震が群発的に発生し、これと同期して通常とは異なる地殻変動があることを検出しました。この地震活動・地殻変動の原因となっているのは、房総半島沖において約2-7 年間隔で繰り返してきた「スロー地震※1」と推定されます。この現象について、6月11日に開催された地震調査研究推進本部地震調査委員会に対して、資料提供を行いました。(房総半島沖で「スロー地震」を検出 (第 1 報))

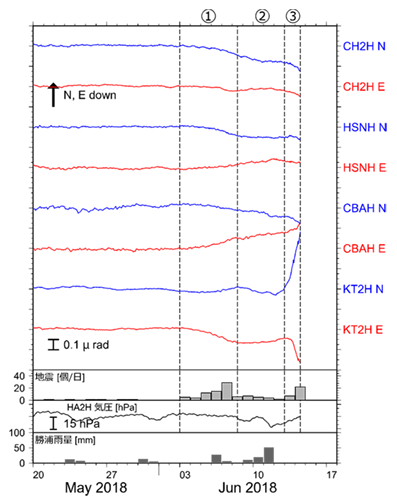

その後も、房総半島南東岸から房総半島沖にいたる領域で地震が続き、6月12日5時9分頃には千葉県東方沖でMJMA 4.9(最大震度3)、14日19時4分頃には千葉県南部でMJMA 4.1(最大震度3)等の地震が発生しました。また地震活動とともに、防災科研Hi-net 高感度加速度計の観測※2により、傾斜変動の変化も検出されました(図 1)。房総半島南東岸に位置する勝浦東(KT2H)観測点では、6月8日まではほぼ西傾斜でしたが(図 1 の期間1)、これ以降、傾斜方向が反転し、ほぼ東傾斜のわずかな傾斜変動が見られた後(期間2)、13日以降、さらに傾斜 方向が北西方向に変化し、それまでより大きな傾斜変動が見られています(期間3)。これまでの変動量は約 0.5 マイクロラジアン※3になります。

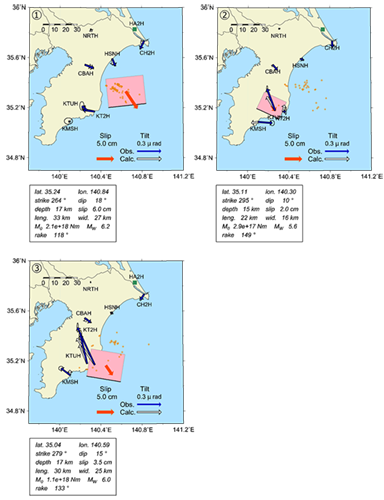

このようにしてとらえられたデータをもとに、期間毎に震源の場所を推定したところ、スロー地震の位置は、期間によって異なることが分かりました(図 2)。はじめは勝浦の東方沖に位置し(期間1)、次いで房総半島南東岸直下(期間2)、そして勝浦周辺から沖(期間3) にと推定されました。いずれのスロー地震も、房総半島沖のフィリピン海プレートの上面と調和的な深さで発生しています。これらのことから、フィリピン海プレートの境界上で、スロー地震の発生する 場所が時間とともに変化したと考えられます。合計の規模は Mw6.3 と推定されました。

傾斜変動はまだ継続していることから、スロー地震のすべりがしばらく進展する可能性があります。したがいまして、防災科研では今後も関係機関と協力した観測を継続してまいります。

2018年5月20日~6月14日12時の傾斜時系列.グラフ上方向への変化が北・東下がりの傾斜変動を表す.BAYTAP-G により潮汐・気圧応答成分を除去し、地震時のステップおよび直線トレンドを補正した後の記録を示した.期間1~3の傾斜変化ベクトルを図 2に示す.房総半島沖の地震活動度・Hi-net 波崎 2 観測点(HA2H)における気圧・気象庁勝浦観測点の雨量をあわせて示す.

期間1~3に観測された傾斜変化ベクトル(青矢印),推定されたスロースリップイベントの断層モデル(赤矩形・矢印),モデルから計算される傾斜変化ベクトル(白抜き矢印)を示す.Hi-net による震央分布(自動処理を含む)もあわせて示す.すべり角はプレート相対運動方向に固定している.

謝辞

気象庁の WEB ページで公開されている気象データを使用させて頂きました.記して感謝いたします.

※1 スロー地震

通常の地震は,地下の断層が高速でずれ動く(破壊)現象ですが, 通常の地震よりもゆっくりと断層が動くことによって発生していると考えられる現象も見出されてきています。それらを総称してスロー地震と呼んでいます。

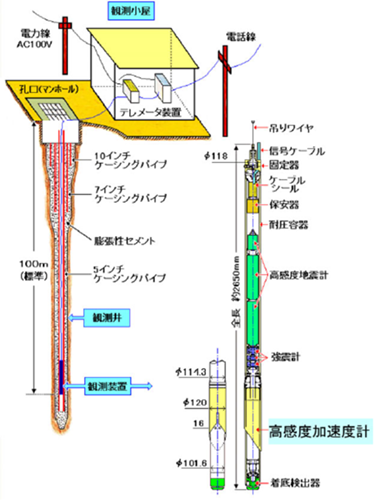

※2 防災科研Hi-net高感度加速度計(傾斜計)による観測 陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)を構成する観測網のひとつである高感度地震観測網(Hi-net)の観測施設は、付図1に示すように様々な計器を備えています。その中の高感度加速度計は、水平方向の微小な加速度を計測することができる計器で、地震の波のような比較的速い変化から、地球潮汐のような非常にゆっくりとした地盤の変動もとらえることができます。ゆっくりとした変化の場合、その記録は地盤の傾きの変化を表すため、傾斜計とも呼ばれます。防災科研 Hi-net の観測施設では、地面に深さ数 100 メートルのボーリング孔を掘削し、その孔底に観測計器が設置されています。高感度加速度計は付図1右下の黄色の部分の内側に位置しています。

※3 マイクロラジアン

1マイクロラジアン(μrad )は 1km 先の地面が 1mm 鉛直方向に動いた時の角度に相当します。