災害情報

口永良部島2019年1月17日噴火の堆積物調査結果

口永良部島新岳 2019年1月17日噴火について、防災科学技術研究所では屋久島・種子島での堆積物現地調査を 1月18日~20日にかけて行い降下火山灰噴出量の推定を試みた。また、17日噴火直後の屋久島宮之浦市街地での堆積量データについては屋久島地学同好会中川正二郎氏から提供を受けた。なお、口永良部島島内については立入りが可能な地域では降灰がほとんど認められていないことから現地調査を行わなかった。

堆積物は屋久島では粗い砂粒子を多く含む細粒な火山灰(図1a~図1c)で、しばしば凝集粒子や泥雨として降下したことを示す直径数 mm~5mm 程度の斑点状の火山灰が含まれていた(図1b)。種子島の分布域では砂粒子を少量含む細粒火山灰が直径ないし幅が数 mm 程度の斑点状ないし筋状に付着している(図1d)ことから、全域で泥雨となって降下したとみられる。

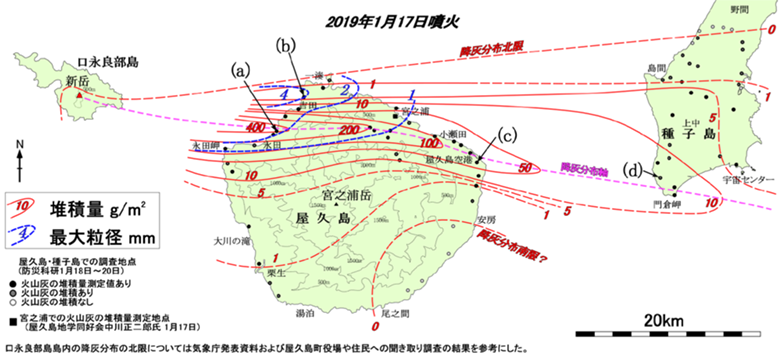

堆積量の分布(図2)は屋久島では永田いなか浜(火口から約 22km)付近で 400g/m2程度、宮之浦川中流付近で 200g/m2程度、小瀬田(火口から約 40km)で 100 g/m2程度、種子島門倉岬付近(火口から約 65km)で 20 g/m2程度で、降灰軸はやや蛇行しながら屋久島の北部を横切り種子島南端付近を通過している。堆積物に含まれる岩片粒子の最大粒径の分布(図2)は降灰軸よりもやや北にずれており、吉田北方の展望台(火口から約24km)で長径 4mm の細粒火山礫サイズの粒子(図1b)、宮之浦(火口から約 34km)で 1mm の粗粒砂サイズの粒子が少量確認された。降灰軸と最大粒径分布の軸のずれは高度によって風向や風速が異なることで説明されうる。

この堆積量分布から堆積密度を 1000kg/ m3として Fierstein and Nathenson (1992)の方法により 1月17日噴火の降下火山灰の噴出量を求めると約 6.2 万トンとなった。これは火口近傍の測定点を欠くため実際の噴出量よりも過少見積もりである可能性が高いが、同様に遠方の堆積物分布のみから求められたこれまでの噴火の噴出量と比較すると、2015年5月29日噴火(12 万トン程度)の 1/2 程度、2018年12月18日 噴火(2~3 万トン程度)の 2~3 倍程度である。

以上の結果は今後の精査や各機関が調査した結果との統合により修正されることがある。

謝辞

屋久島地学同好会の中川正二郎氏には宮之浦の降灰状況と堆積量測定結果を提供していただいた。口永良部島、屋久島、種子島の在島の方々には各地の降灰状況について情報を頂いた。記して御礼申し上げる。

図1 調査時の火山灰堆積状況。

(a)屋久島・永田いなか浜展望所(火口東南東 22 km)のテーブル上に堆積した火山灰。堆積物の隙間(白く見える)は17日夜間の降雨による雨滴痕と思われる。降灰量428g/m2。 (b)屋久島・吉田北方の東シナ海展望所(火口東 24 km)のベンチ上に堆積した火山灰。長径 4~1mm の岩片粒子と泥雨(凝集)火山灰粒子(しみ状にみえる)がまばらに堆積している。降灰量3.6g/m2。 (c)屋久島・屋久島空港南東の駐車場(火口東 44 km)の車両上に堆積した火山灰。隙間は17日夜間の降雨による雨滴痕と思われる。降灰量87g/m2。 (d)種子島・門倉岬北西方の前之原(火口東64km)の電柱のステーワイヤーカバーに付着した泥雨火山灰。写真の右手前側(北西~北側)から吹き付けたようにみえる。

図中の(a)~(d)は図1の写真撮影地点に対応

防災科学技術研究所火山研究推進センター