お知らせ

2009年度日本地震学会論文賞を受賞

2003年十勝沖地震の震源域周辺における"ゆっくり地震"の発見

日本地震学会の学術誌「地震」または「Earth, Planets and Space」に発表された優れた論文により、地震学に重要な貢献をしたと認められる者が日本地震学会論文賞に選ばれます。

受賞論文

「アレイ解析によって明らかになった十勝沖の千島海溝-日本海溝会合部付近における超低周波地震活動」

浅野陽一・小原一成・伊藤喜宏

Earth, Planets and Space, 60, 871-875, 2008.

Spatiotemporal distribution of very-low frequency earthquakes in Tokachi-oki near the junction of the Kuril and Japan trenches revealed by using array signal processing

Youichi Asano, Kazushige Obara, and Yoshihiro Ito

Earth, Planets and Space, 60, 871-875, 2008.

受賞理由

本論文は,防災科学技術研究所が管理・運用する高感度地震観測網 Hi-netに併設された高感度加速度計の記録から超低周波地震を自動的に検出する手法を提案するとともに,十勝沖の千島海溝-日本海溝会合部付近において超低周波地震が頻繁に発生していることを初めて明らかにしたものである。

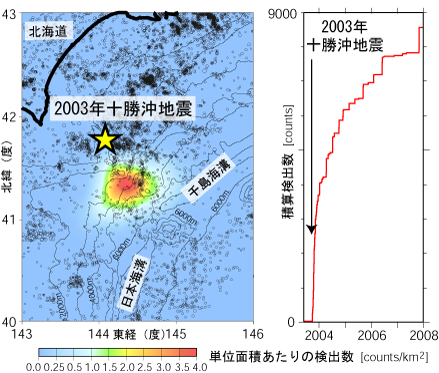

周期10秒以上の長周期成分が卓越する超低周波地震については,西南日本の南海トラフに沿って発生するものが知られてきたが,日本全国を対象として系統的かつ即時的にその時空間分布を調べる研究はなかった。そこで著者らは,以下に述べるような効率的なアレイ解析法を開発した。まず,全国約700箇所の観測点から110個のアレイを構成し,それぞれについてコヒーレントな地震波の検出とその到来方向の推定を行った。その到来方向をもっともよく説明する震央をグリッドサーチと最急降下法によって準リアルタイムで自動的に決定する手法を開発した。

著者らはこの解析手法によって過去約5年間にわたる記録の解析を実現し,従来よく指摘されていた西南日本の南海トラフのみならず,十勝沖の千島海溝-日本海溝会合部付近においても,超低周波地震が繰り返し発生してきたことを初めて明らかにした。十勝沖の活動は2003年十勝沖地震の発生直後に活発化している。この原因として,著者らは超低周波地震活動の推移が,この活動域に近接して発生した2003年十勝沖地震の地震時すべりや,その後につづく余効すべりによって引き起こされたものと解釈した。この結果は,超低周波地震活動の解析を通じてプレート境界の固着状態をモニタリングしうる可能性を示すものであり,その意義は大きい。

このように本論文は,多量のデータの中に埋もれた超低周波地震を系統的・自動的にモニターする手法を開発し,その結果として新たに十勝沖の活動域を発見したこと,またその活動の理解によって地殻活動モニタリングの高度化に貢献している。以上の理由から本論文を平成21年度日本地震学会論文賞とする。

関連情報

- EPS(Earth, Planets and Space) 誌トップページ

- 受賞論文PDFファイル(EPS誌のRecent Papers Selected by the Editorial Boardより) (2.5MB)

- 日本地震学会 2009年度学会賞

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe Readerのダウンロード