お知らせ

国立研究開発法人防災科学技術研究所

御嶽山における登山者の動向把握について

実証実験「御嶽山チャレンジ2022」を実施

噴火発生時および平時の防災利用に取得データを活用

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林 春男)は、登山者の動向に関するデータを収集し、将来起こりうる噴火発生時および平時において防災利用することを目的に、2022年9月17日(土)、18日(日)、長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山で登山者動向把握に関する実証実験「御嶽山チャレンジ2022」を実施します。

内容(詳細は別紙参照による)

御嶽山の登山者に小型のビーコン(信号を半径20~30メートルの範囲に発信する機器)を配布し、登山道に事前に設置したレシーバーで検知することで、登山者の動向(おおよその数と位置、その時間経過)を把握する実証実験を実施します。

- 実施主体

国立研究開発法人防災科学技術研究所

【実験担当者】火山防災研究部門 主任研究員 宮城 洋介

※本実験は、文部科学省次世代火山研究推進事業の一環として実施します。 - 日時

2022年9月17日(土)6時~16時30分頃

2022年9月18日(日)6時~16時30分頃

※登山者に対してビーコン配布・回収を行う日時。

※天候状況により2022年9月19日(月)に順延する場合があります。 - 場所

【ビーコン配布・回収】御岳ロープウェイ鹿ノ瀬駅、中ノ湯駐車場

【レシーバー設置】黒沢口登山道(御岳ロープウェイ鹿ノ瀬駅/中ノ湯 駐車場~剣ヶ峰山頂~ニノ池、三ノ池、8合目トラバースルート) - 共催

長野県木曽町 - 後援

長野県(危機管理防災課)、御嶽山火山防災協議会(長野県) - 協力

御嶽山火山マイスターネットワーク、国立大学法人名古屋大学(御嶽山火山研究施設)、一般社団法人富士山チャレンジプラットフォーム

(別紙資料)御嶽山における登山者の動向把握について 実証実験「御嶽山チャレンジ2022」を実施 噴火発生時および平時の防災利用に取得データを活用

- 実験概要

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所は、2022年9月17日(土)、18日(日)の2日間、御嶽山における登山者の動向把握に関する実証実験、通称「御嶽山チャレンジ2022」を実施します。なお悪天候の場合は、9月19日(月)に延期します。

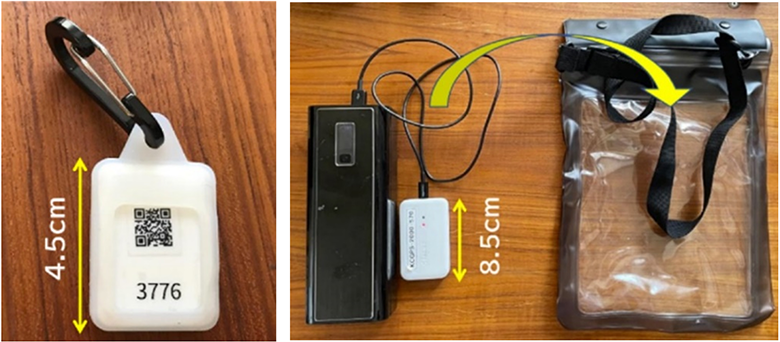

本実験は、御嶽山において登山者の動向を把握し、得られた登山者データを防災利用することを目的としています。手法は、登山者に小型(約5cm四方)のビーコン(写真1)を持って登山をしていただき、あらかじめ登山道他(図1)に設置したレシーバー(写真2)でビーコンを持った登山者の動きを検出するものです。

同様のシステムを利用した実験は、2019年にも御嶽山で実施されており※1、他の火山では富士山(2015年~2019年※2)と那須岳(2020年、2021年※3)で実施されています。前回2019年の実験との違いとして、今回は長野県木曽町が実施する御嶽山の噴火を想定した登山者参加型の避難訓練と連携し、訓練参加者のモニタリングも行います。これにより、御嶽山における火山防災上の問題点を明らかにすることを目指します。注1 https://www.fujisanchallenge.or.jp/index.php/2019/post-646/

注2 https://www.fujisanchallenge.or.jp/index.php/fc2019/

注3 https://www.fujisanchallenge.or.jp/index.php/2021/post-867/ 写真1(左) 登山者に配布するビーコン 写真2(右) 登山道他に設置するレシーバー(左からバッテリー、GPSトラッカー、収納ケース)

写真1(左) 登山者に配布するビーコン 写真2(右) 登山道他に設置するレシーバー(左からバッテリー、GPSトラッカー、収納ケース) 図1 レシーバーの設置予定位置図

図1 レシーバーの設置予定位置図

番号の付いた赤い丸の地点にレシーバーを設置 - 取得データの活用

-

- 平時(事前防災)における登山者データの活用

本実験を、木曽町が実施する御嶽山の噴火を想定した登山者参加型の避難訓練と連携して行うことで、訓練に参加する登山者の避難行動をモニタリングし、火山防災上の問題点を明らかにします。

また、噴火発生時の登山者の簡易的な被害推定が可能となります。本実験の結果を地元自治体や御嶽山火山防災協議会と共有することで、避難計画の策定(避難施設、避難指示看板の設置場所や避難経路を決定)などに役立てることを目指します。 - 噴火発生時における登山者データの活用

噴火発生時に本システムが稼働していた場合、登山者の動向把握にかかる時間が大幅に短縮され、地元自治体と共有することで噴火発生時の適切な初動対応や判断に役立てられることが見込まれます。登山者データがどのような形で共有されれば噴火発生時の地元自治体などの災害対応機関による対応(登山者の把握、避難指示の発出、登山者の救助・捜索活動など)に役立つのかも併せて調査します。 - 火山防災以外での登山者データの活用

本実験で得られるデータをインターネットやアプリで閲覧可能にすることで、一般の方々(登山者、周辺住民、地方自治体、関係機関など)が平時の登山道の混雑状況を把握することができるようになります。また、得られた結果を後処理することで、登山者の行動パターン(登山時の移動速度、通ったルート、休憩ポイント、ロープウェイ利用の有無など)を把握することができます。

- 平時(事前防災)における登山者データの活用