お知らせ

海底ケーブル地震観測網DONETの温度計で100km以上にわたって同期する海洋波を検出

- 概要

-

南海トラフの海底ケーブル地震観測網DONET(注1)は緊急地震速報や津波の予測に用いられています。この海底地震計には、別途、地震計に付随する形で温度計が設置されており、海底付近の温度を計測しています。東京大学 生研技術研究所 横田裕輔 准教授、同大学 井上智裕 特別研究員/日本学術振興会 特別研究員(研究当時)と防災科学技術研究所 久保田達矢 主任研究員の共同研究チームは、長期間の海底温度データを調査したところ、南海トラフに沿って、100km以上の領域にわたって同期して変動する海洋波を初めて検出しました。海洋学的には“沿岸捕捉波(Coastal Trapped Wave; CTW)”(注2)の可能性があり、海底地震観測網が新たな海洋学的な観測の可能性を示した珍しい観測事例です。温度変化は非常に小さく、海底圧力計(注3)などでは検知できないレベルの現象であり、南海トラフの地震観測やスロースリップ(注4)の観測には影響を与えない規模の信号です。将来、より高精度のスロースリップ検出などが実施される場合にはノイズとなる可能性があります。

- 研究の背景

-

海底温度変化は、海底地殻変動観測、海底圧力観測などの計測に影響を与えるだけでなく、海洋学的現象を反映しています。海底ケーブル地震観測網DONETの海底温度計は大規模かつ長期間のデータを蓄積しているにも関わらず、これまで詳細に調査がなされたことがありませんでした。

- 研究内容

-

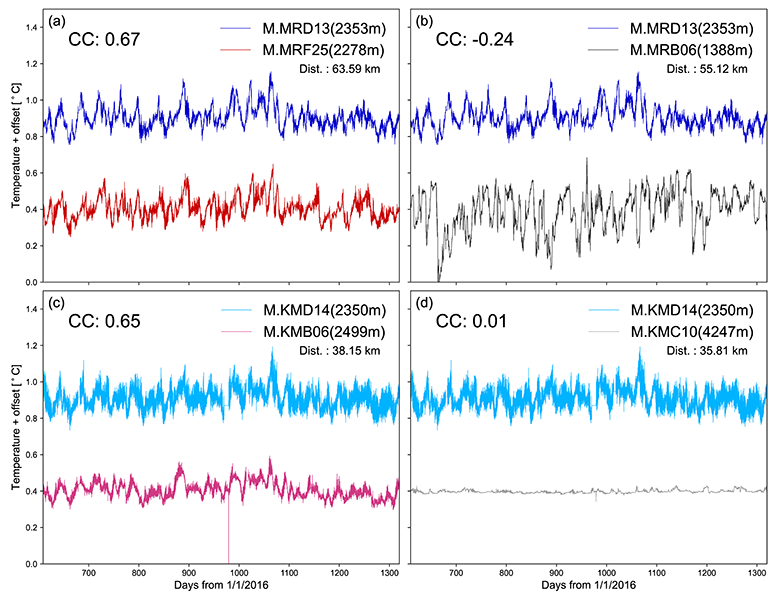

東京大学 生研技術研究所 横田裕輔 准教授、同大学 井上智裕 特別研究員/日本学術振興会 特別研究員(研究当時)と防災科学技術研究所 久保田達矢 主任研究員の共同研究チームは、海底温度データの各地点における相関値、周波数を調査したところ、距離に依存した相関よりも、深さに依存した相関が高く、とくに10-100日程度の長周期帯の信号が同期して変動する様子が観察されました(図)。この帰結から、“沿岸捕捉波”などの長周期の海洋現象が要因として考えられます。

- 今後の期待される展望

-

今回検出された海底温度同期は詳細な原因がはっきりとわかっていません。これまでのデータはほとんどの期間で黒潮が大蛇行していたのですが、今後、大蛇行が終息すると見られています。そういった大局的な海洋場の変化によってデータの振る舞いが変化するかどうか、今後も注目していくことで原因がはっきりとわかるものと考えています。

検出された信号は海底圧力計などに与える影響は非常に小さいと見積もられます。海底圧力観測による海底の上下動計測にはほとんど影響がありませんが、将来、より高精度な観測が実現すれば、今回観測された海洋波がノイズとなり、スロースリップなどの微小な信号の計測を阻害する可能性があります。

- 用語説明

-

- (注1)DONET(Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis)

南海トラフの地震・津波観測監視システム。地震計以外にも複数の観測機器が設置されている。

(注2)沿岸捕捉波

海底地形などの影響を受けて発生・伝播する波。地球の自転の影響を受けるため、北半球では海岸を右に見ながら伝播する。

(注3)海底圧力計

圧力はその地点の上下動によって変動するため、海底圧力計によって海底上下動を観測できる。海洋の変動などの影響も受けるため、環境から生じるノイズの減衰が重要となる。

(注4)スロースリップ

プレート境界などで生じるゆっくりとした地殻変動現象。海底圧力計などで検出される。

- (注1)DONET(Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis)

- 論文情報

-

〈雑誌〉Journal of Oceanography

〈題名〉In-phase variation along the Nankai trough in the ocean bottom temperature records of DONET

〈著者〉Tomohiro Inoue, Yusuke Yokota, Tatsuya Kubota

〈DOI〉 10.1007/s10872-025-00770-y