受賞一覧

2014年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞

地震・火山防災研究ユニットの北佐枝子特別研究員が、2014年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞しましたのでご報告いたします。

この賞は、すぐれた研究により地震学の分野で特に顕著な業績をあげた35歳以下の会員を対象とした賞です。

公益社団法人日本地震学会は、次の理由から北佐枝子特別研究員の優れた業績を認め,その将来性を期待し,日本地震学会若手学術奨励賞の授賞を決定しました。

受賞対象研究

スラブ内および衝突帯の地震発生機構の研究

受賞理由

受賞者は、スラブ内地震及び衝突帯の地震に関する種々のデータ解析を行い、その発生機構の解明に取り組んできた。その主な業績は以下の通りである。

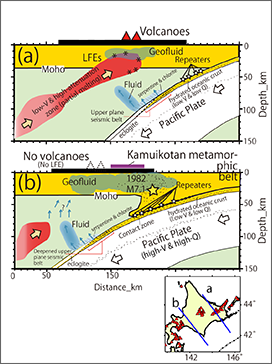

受賞者は、北海道及び東北地方で発生する地震の震源再決定を行い、それに基づく沈み込むスラブの形状やスラブ内地震の分布から、二重深発地震面の上面の深さ70-100kmに地震活動の集中する地震帯(上面地震帯)が存在することを明らかにした。また、求められた上面地震帯の下限及び二重深発地震面上面の下限は脱水反応を伴う含水鉱物の相境界と調和的であること、そこで正断層型の地震が発生していることを示した。これらの成果は二重深発地震面上面の地震の成因解明に大きな進展をもたらした。

次に受賞者は、東日本のスラブ内地震の発震機構解と応力テンソルインバージョン解析からスラブ内の応力場の変化と応力中立面を推定し、東北地方と北海道東部では応力中立面の位置が異なることを明らかにした。また、スラブ内で発生した大地震の破壊域の広がりが応力中立面を超えていないことを示した。この結果はスラブ内地震の発生機構、破壊伝播過程の理解に重要である。

受賞者はスラブ内地震の応力降下量も推定し、海洋性地殻内で発生する地震の応力降下量が海洋性マントルで発生する地震の応力降下量より小さいことを示し、その原因として岩石の剛性率と破壊機構の違いを挙げた。また、海洋性地殻内で発生する地震の応力降下量の深さによる変化は、地震波速度と含水量の変化で説明できることを指摘した。これらの成果はスラブ内地震の強震動予測にも有益である。

受賞者はさらに、北海道南西部のP波及びS波の3次元速度構造と北海道の減衰構造を詳細に推定し、その結果に基づいて以下を示した。(1) 日高山脈の西側には深部まで地殻物質が存在し、太平洋スラブと接している。(2) この地殻物質による温度構造への影響によって、この地域の上面地震帯が他の地域と比べて深くなっていると考えられる。(3) 日高主衝上断層の延長に橄欖岩の地震波速度をもつ高速度異常が地表近くまで達している。(4) 1982年浦河沖地震(M7.1)、1970年の日高直下の地震(M6.7)のように、地殻内で発生する通常の地震より深く、海溝に平行な方向にP軸をもつ逆断層型大地震は、上述の沈み込んだ地殻物質とマントル物質の境界近くで発生している。これらの結果は、北海道における前弧スリバー運動を含むダイナミックな変動過程とスラブ内および衝突帯の地震の発生機構の解明に対する重要な貢献である。

以上の理由から、受賞者の優れた業績を認め、その将来性を期待し、日本地震学会若手学術奨励賞を授賞する。

受賞研究者のコメント

私は東日本下に沈み込む海洋性プレート内(スラブ内)での地震発生メカニズムと、陸のプレートが衝突する日高山脈を中心とした北海道下での地震発生メカニズムの解明を試みる研究に取り組んできました。受賞の対象となった研究業績のうち2本の主著論文は、防災科研に着任後に開始した研究活動により出されたものです。防災科研が長年蓄積してきた大量の地震データを自由に使用できたこと、育児中の研究者が働く環境が整っていること、ユニット長・室長・先輩方・同僚およびスタッフの皆さんの温かい目があることで、これらの研究成果をあげることが出来ました。受賞に際しお世話になった方々に改めて感謝すると共に、西南日本や中部日本など他地域も含めた研究に一層取り組んでまいります。

関連情報

- 公益社団法人日本地震学会

- 地震・火山防災研究ユニット