受賞一覧

2015年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞

地震津波防災研究部門の澤崎郁特別研究員が、2015年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞しました。

若手学術奨励賞は、すぐれた研究により地震学の分野で特に顕著な業績をあげた35歳以下の会員を対象とした賞です。

地震現象の物理的理解の深化と災害軽減への貢献を大きな目標として、強震動による地盤の応答特性や地震断層からのエネルギー輻射過程、短周期地震波の伝播特性に関する研究に取り組んできた澤崎郁特別研究員の業績が高く評価され、今回の受賞となりました。

授賞式は日本地球惑星科学連合2016年大会時に開催予定の定時社員総会で執り行われます。

受賞対象研究

- 短周期地震波動論に基づく新たな地下構造および震源過程モニタリング手法の開発

-

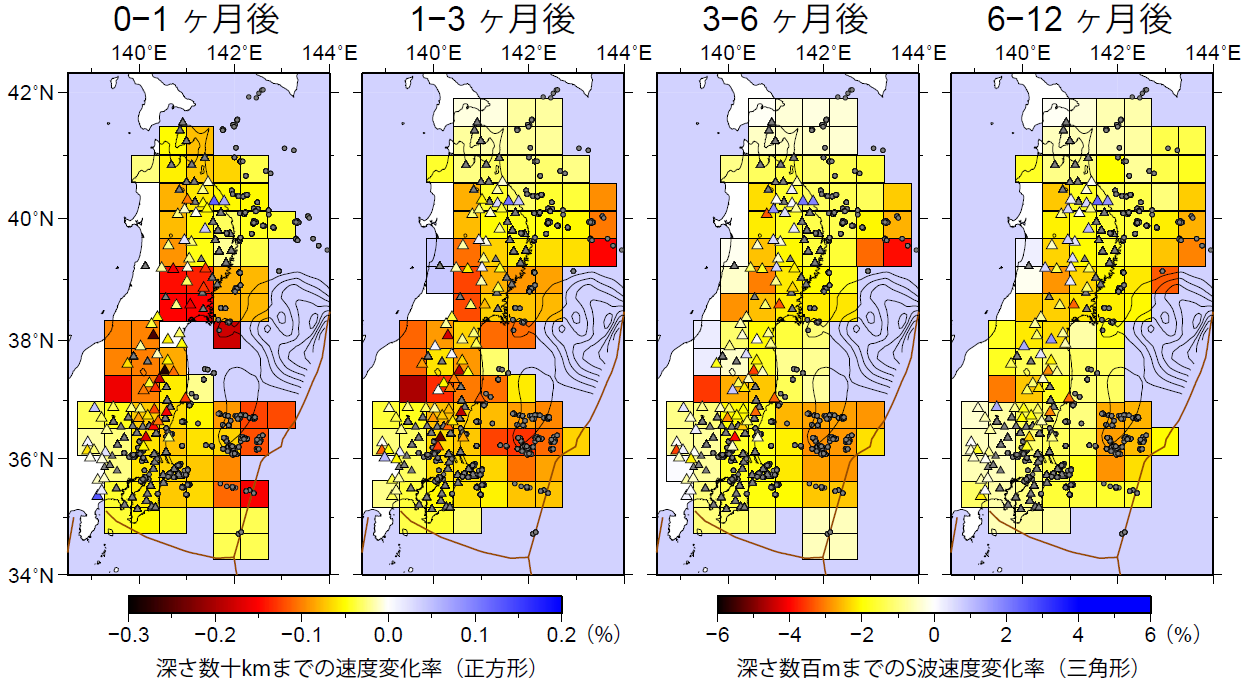

図:2011年東北地方太平洋沖地震後1年間の、地震前に対する地震後の地震波速度変化率。正方形で区切られた領域の色は、高感度地震観測網Hi-netの記録から推定された、地下数十kmまでの平均的な速度変化率を表します。三角形の色は、基盤強震観測網KiK-netの記録から推定された、地下数百m以浅での平均的な速度変化率を表します。それぞれについてのカラースケールは図の左下と右下をご参照ください。東北地震後1カ月以内では、震源域の周囲で大きな速度低下が生じていますが、1年をかけて徐々に地震前の速度に戻っています。また、深さ数十kmまでと数百mまでの平均的な速度低下率は、それぞれ最大で0.2%と5%程度であり、浅い領域に速度低下が集中していることが分かります。

図:2011年東北地方太平洋沖地震後1年間の、地震前に対する地震後の地震波速度変化率。正方形で区切られた領域の色は、高感度地震観測網Hi-netの記録から推定された、地下数十kmまでの平均的な速度変化率を表します。三角形の色は、基盤強震観測網KiK-netの記録から推定された、地下数百m以浅での平均的な速度変化率を表します。それぞれについてのカラースケールは図の左下と右下をご参照ください。東北地震後1カ月以内では、震源域の周囲で大きな速度低下が生じていますが、1年をかけて徐々に地震前の速度に戻っています。また、深さ数十kmまでと数百mまでの平均的な速度低下率は、それぞれ最大で0.2%と5%程度であり、浅い領域に速度低下が集中していることが分かります。

受賞理由

受賞者は、地震現象の物理的理解の深化と災害軽減への貢献を大きな目標として、強震動による地盤の応答特性や地震断層からのエネルギー輻射過程、短周期地震波の伝播特性に関する研究に取り組んできた。その主な業績は以下の通りである。

2000 年鳥取県西部地震、2003 年十勝沖地震やそれらの余震で得られたボアホールでの地表と地下の地震波形記録のスペクトル比を解析し、強震動の入力のよって引き起こされる地盤応答の変化を指摘し、地盤浅部の速度低下と回復過程を推定した。そして、強震動によって地盤浅部において速度低下が起こり、その後長期間を経て回復する過程を明らかにした。この研究は、地震後の地盤浅部の挙動の理解に大きな進展をもたらす先駆けとなった。さらに、地下構造変化を総合的に理解することを目指し、2011 年東北地方太平洋沖地震等を対象に、P 波・S 波速度変化と異方性の同時解析、地殻変動記録に基づく速度変化量のモデリング、走時地震記録とデコンボルーション記録の同時解析、数値計算に基づく速度変化の深さ依存性の推定の研究など、観測・理論・計算を駆使して、独自の着眼による解析を次々と実施し地下構造モニタリングの新しい視点を提示した。

受賞者はさらに、短周期地震波と輻射特性の解析手法を発展させ、本震から余震までを含めた短周期輻射エネルギー量を推定する手法の研究を行い、これにより、本震の断層破壊終盤から余震の始まりにかけての波動エネルギー輻射状況の把握が可能となった。この手法は、従来難しかった大地震直後からの余震活動推移の早期把握や予測に貢献すると期待される。

このように、受賞者は短周期地震波の生成・伝播に関して、連続地震観測データ解析技術を広げるとともに、解析手法においても独自の視点で開発を進めてきている。これらの取り組みから大量の地震波形解析の可能性を広げるとともに、地下構造や震源過程のモニタリング研究分野の拡大や発展に重要な貢献してきた。

以上の理由から受賞者の優れた業績を認め、その将来性を期待し、日本地震学会若手学術奨励賞を授賞する。

受賞コメント

今回の賞は、防災科学技術研究所が全国に展開する地震観測網が捉えた膨大な記録の分析から、地震波速度が大地震に伴いどのように変化するかを部分的に明らかにしたことと、大地震直後の余震の発生状況を把握する手法を開発したことに対し、頂いたものです。

地震波速度変化については、地盤浅部の地震波速度が強震動を受けて低下した後、経過時間の対数に比例しながら、数カ月から数年の時間をかけて地震前の状態に戻ることを発見しました。この速度低下・回復過程のモニタリングを通じて、地盤や地殻の状態の長期的な変化についての理解が深まると考えられます。

余震については、大地震直後には非常に多くの余震が起こるために地震記録上で波形が重なり、余震の震源を決めるのが一般に困難ですが、私は、一つ一つの余震を区別せず、余震からのエネルギー輻射量が全体としてどのように時間変化するかを推定する手法を開発しました。この手法は余震活動の大まかな推移を迅速に把握できるため、余震活動を早期に予測する上で有効と考えられます。

これらの成果は、地震観測網の継続的な運用があってはじめて成し得たものです。研究を支えて下さる皆様に感謝しつつ、今後も地震現象の理解と災害軽減を目指して研究を進めてまいります。今後も変わらぬご指導とご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。