受賞一覧

2017年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞

地震津波防災研究部門の徐 世慶(XU, SHIQING)特別研究員が、2017年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

この賞は、すぐれた研究により地震学の分野で特に顕著な業績をあげた35歳未満の会員に贈られます。

受賞対象研究

- モデリング・理論・室内実験による地震の物理の総合的理解に向けた学際的研究

-

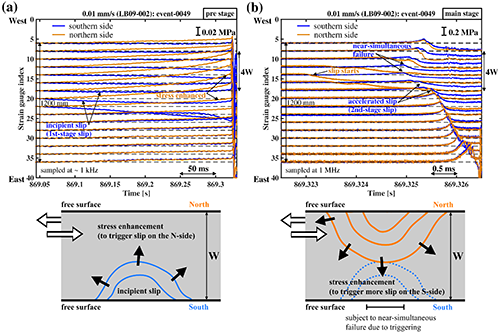

図:メートルスケールの岩石摩擦実験で再現された模擬断層の破壊過程を示すせん断ひずみ記録(上)及び模式図(下)。(a)南側でゆっくりとしたすべりが始まり、それが北側に伝播して、(b)北側で速いすべりがトリガーされた。南側のすべりに注目すると、原位置のひずみ速度や応力降下量、応力降下量比が前半(a)に比べ後半(b)で大きくなっていることが分かる。これは増加したひずみ速度によりゆっくりとした拡散過程が抑えられ、不安定なすべりが促進されたことを示している(Xu et al., 2018, Tectonophysics)。

受賞理由

受賞者は、地震破壊における断層帯のミクロな素過程やマクロな断層形状といった様々な物理特性について、理論的・数値的研究と室内実験的な研究を行い有機的に組み合わせ、理論モデルと観測可能量や実験記録とを結びつけることで、地震発生現象の総合的理解につながる多彩な業績を上げてきた。米国での学位取得後に来日して以来、防災科学技術研究所において大型岩石実験装置の運用とそれを用いた研究に携わっており、さらにアメリカ地球物理学連合での主コンビナーやTectonophysics誌特集号の主編集者を務めるなど、その活躍は国際的に幅広く、研究コミュニティーへの貢献も大きい。主な研究業績として、以下のものが挙げられる。

地震時の動的破壊とミクロな断層破砕帯の非弾性変形の相互作用を考慮した物理モデルを構築し、系統的な数値解析を行うことで、様々な観測可能量と非弾性変形間のスケーリング則などを示すことに成功し、波形に含まれる情報などにより破砕帯の非弾性変形の特性を推定できる可能性を示した。また、従来の損傷レオロジー理論を弾性定数が時間変化可能となるように拡張し、地震波の放射パターンに含まれるシグナル等を再現できることを示した。さらに、プレート境界地震のマクロな動的破壊シミュレーションを行い、シンプルなクラックモデルにより2010年チリ地震や2011年東北地方太平洋沖地震の余震活動などをよく説明できることを示した。

受賞者は、理論分野から室内実験の分野に大きく研究対象を広げていることに特徴がある。自ら、メーター級の大型試料を用いた室内実験を様々な条件で多数回行うことで、従来の小型試料を用いた実験での結果とは異なり、試料に加える歪み速度が大きなほど不安定滑りが促進されることを発見した。また、その破壊力学の知識に基づき、高い歪み速度によって破壊前に接触部における非弾性的な応力緩和過程が抑制されることがその原因である可能性を指摘した。

以上のように、受賞者は理論と実験を横断した優れた学際的研究で地震学を発展させる顕著な業績を挙げたと認め、将来的な活躍も期待し、日本地震学会若手学術奨励賞を授賞する。

受賞研究者のコメント

この度は栄誉ある日本地震学会若手学術奨励賞をいただき大変光栄に思います。推薦をしてくださった方々へ感謝申し上げますとともに、これまでのキャリアにおける様々な場面において絶え間なく支援、激励を続けてくださった先生方や仲間達、友人達にお礼申し上げます。

私はこれまで、理論的・数値的な計算に基づく断層破壊と断層帯破砕の相互作用に関する研究を進め、断層帯周辺の破砕岩石生成メカニズムや沈み込み帯で発生した巨大地震のタイプを余震の発生パターンによって分類する方法を提案してきました。最近では、地震発生の物理についての理解を深めるため、防災科学技術研究所が所有する大型振動台を利用した大規模岩石摩擦実験にも従事しています。我々はこの実験により、自然地震の様々な断層破壊過程や、2011年東北沖地震でも観察された断層面の破砕や破壊伝播の再活性化といった重要な特徴を再現することに成功しました。このことは、自然地震の様々な振る舞いを実験室において再現し詳しく調べることが可能であることを意味しています。

今後も断層すべり及び破壊伝播について、特に地震ハザード評価への活用を目指して、様々な観点からの学際的なアプローチによる研究を推し進めて参りたいと考えています。