受賞一覧

平成29年度日本地震工学会論文賞を受賞

社会防災システム研究部門の先名重樹主幹研究員および小澤京子特別技術員が、平成29年度日本地震工学会論文賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

この賞は、日本地震学会論文集に地震工学に関する論文を発表し、独創的な業績により地震工学および地震防災における学術・技術の進歩、発展への顕著な貢献に対して授与されます。

受賞論文は、若松加寿江 関東学院大学教授(防災科学技術研究所客員研究員)とともに行ってきた研究をまとめてきたものです。

受賞論文

若松 加寿江・先名重樹・小澤京子:2011年東北地方太平洋沖地震による液状化発生の特性(地震工学会論文集、第17巻、第1号、2017年2月掲載)

https://doi.org/10.5610/jaee.17.1_43

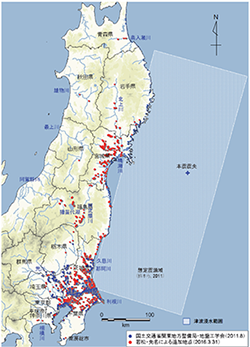

本論文は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による液状化発生地点の分布の特徴を俯瞰すると共に、液状化の発生と地震動強さ、微地形区分、土地条件の関係について検討したものです。

液状化の発生は、東北・関東地方の1都12県193市区町村に及び、液状化の広がりを250mメッシュ単位でカウントすると合計で8680メッシュであり、地震動強さとの関係を調べた結果液状化メッシュの約95%が、推定震度5強以上、98%が140cm/s2以上、99%が15cm/s以上の地域であることが分かりました。

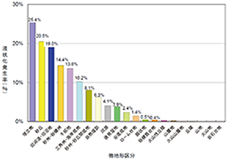

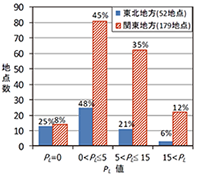

また、震度5強以上の地域における微地形区分ごとの液状化発生率は、埋立地、砂丘、旧河道・旧池沼、砂州・砂礫州、干拓地の順に高い事がわかりました。さらに、東北地方と関東地方で液状化の発生率等に大きな差異が生じた理由を探るために、液状化発生地点において「宅地の液状化可能性判定に係る技術指針」に示された二次判定手法により液状化被害の可能性の判定を行った結果、関東地方の方が東北地方に比べて液状化被害を受けやすい地盤が多いことが判明しました。

(マンホール・管渠の浮き上がり・堤体の液状化のみの地点は 含まず.2016.3.31現在)と津波浸水範囲

(津波浸水範囲は除外)

受賞理由

本論文は、2011年東北地方太平洋沖地震における液状化の発生状況について、東北地方についてまとめた文献(若松加寿江,先名重樹:2011年東北地方太平洋沖地震による東北地方の液状化発生と土地条件,日本地震工学会論文集第14巻,第2号,pp.124-143,2014.)および、関東地方についてまとめた文献(若松加寿江,先名重樹:2011年東北地方太平洋沖地震による関東地方の液状化発生と土地条件,日本地震工学会論文集第15巻,第2号,pp.25-44,2015.)の成果をとりまとめ、液状化が発生する限界震央距離、地震動強さ、地形分類毎の液状化発生率について既往の知見と比較して全体を俯瞰したものである。

また、PL法をベースとする国交省の液状化被害の可能性との対応についてもボーリングデータを用いて検証するなど、液状化予測の観点から既往の予測手法との実際の被害との対応についてとりまとめたものである。本論文は、第一著者らによってこれまで長年に渡って継続的に行われてきた研究の成果の一つであり、今回は2011年東北地方太平洋沖地震による液状化発生の特性に焦点を当てている。先行する日本地震工学会論文集2編の東北地方および関東地方での成果をとりまとめたものであり、一連の成果の中の代表として候補論文として推薦された。

以上のように、候補論文は実用性・完成度の高いものと評価でき、また今後の液状化研究における基礎資料として活用されるであろう貴重な成果であるため、本会論文賞に相応しいものと判断した。

受賞コメント

平成29年度日本地震工学会論文賞を拝受いただき、大変光栄に思っております。液状化被害等の地震被害に関する精度の高い基礎情報の収集・分析・とりまとめは、地震ハザードや地盤振動に関する研究において必要不可欠な取り組みだと考えています。今後も精力的に取り組んでいきたいと思います。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe Readerのダウンロード