受賞一覧

2018年度日本地震学会若手学術奨励賞

社会防災システム研究部門の岩城麻子特別研究員が、2018年度日本地震学会若手学術奨励賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

この賞は、すぐれた研究により地震学の分野で特に顕著な業績をあげた35歳未満の会員に贈られます。

授賞式は、日本地球惑星科学連合2019年大会時に開催予定の定時社員総会で行われました。

受賞対象研究

- 観測地震動記録とシミュレーションに基づく広帯域強震動の特性解明と予測手法の開発に関する研究

-

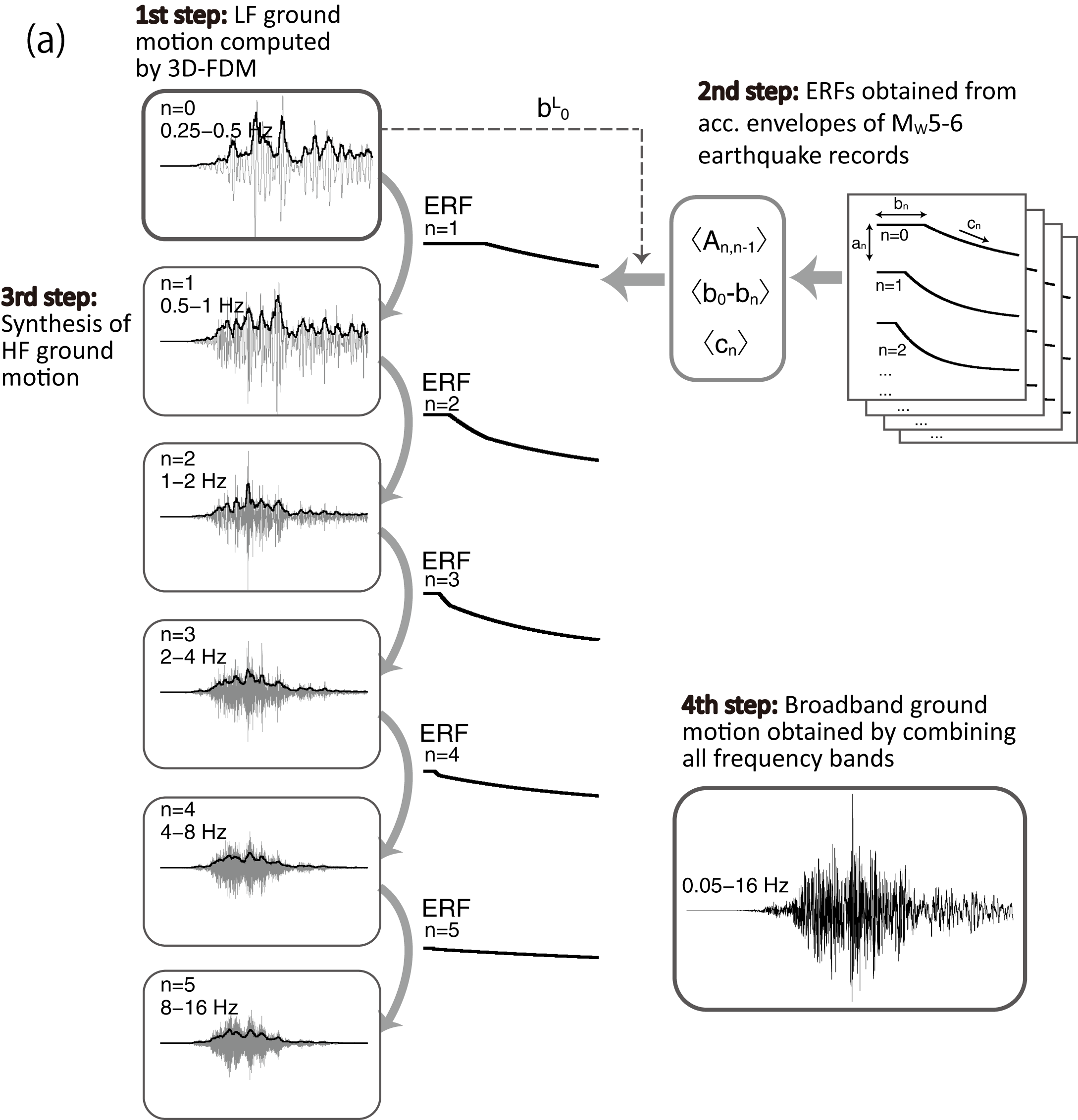

広帯域地震動の新しい計算方法として、低周波数帯域(およそ1Hz以下)での物理モデルに基づく地震波伝播シミュレーションが持つ情報を高周波数帯域(およそ1Hz以上)にも活かした広帯域地震動予測手法を開発した [Iwaki, Fujiwara, Aoi, 2016, BSSA]。

(a)手法の概要。低周波数帯域のシミュレーションによる地震波形(1st step)に、観測記録から抽出した経験的な地震動特性(2nd step)を組み合わせて高周波数帯域の地震波形を合成し(3rd step)、すべての帯域の波形を足し合わせて広帯域地震動波形を求める(4th step)。

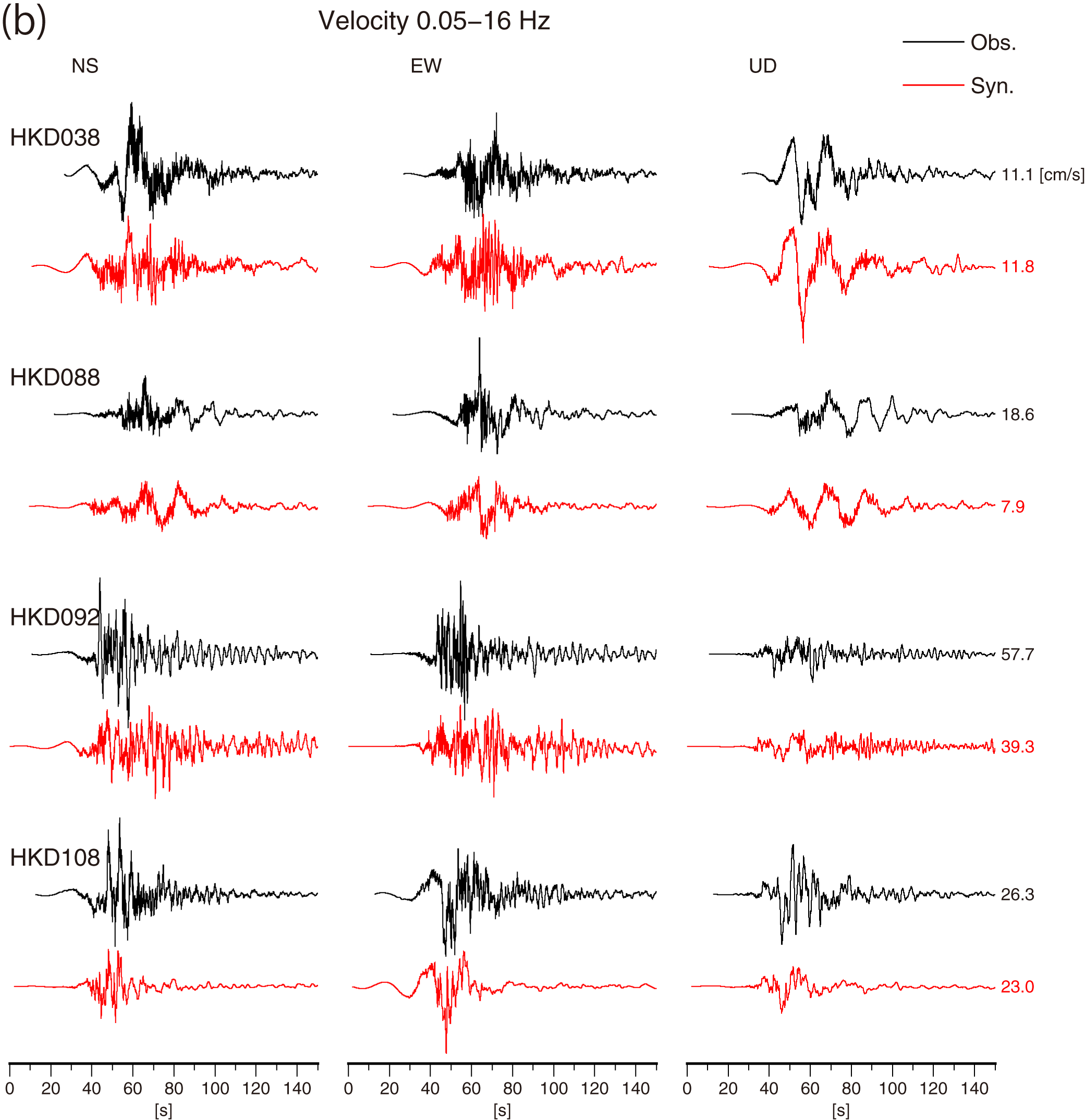

(b)提案手法によって2003年十勝沖地震(M8.0)による観測地震動広帯域速度波形を再現した(黒:観測波形,赤:計算波形)。

受賞理由

受賞者は、観測地震波形記録の分析と地震波動場計算から地震動の波形特性を解明する研究、および、それらの知見から、将来生じる大地震による被害軽減を目指した広帯域強震動予測手法の高度化に関する研究に継続的に取り組んできた。

地震動の波形特性の解明の研究では、大規模堆積盆地内でのやや長周期の地震動に着目して観測波形から堆積盆地の基盤形状を逆解析する方法を提案し、この手法を用いて、大阪堆積盆地の3次元地下構造モデルの改良を行った。また、観測点での広帯域波形記録から振幅特性や継続時間特性の周期帯間の関係を経験的に見いだし、長周期の地震動から短周期の地震動を順次合成する手法を提案した。この手法を2003年十勝沖地震の広帯域地震動記録に適用し、周期20~0.0625秒という広い帯域に対して地震動を再現することに成功した。本手法は、観測地震動に基づく将来の大地震時の強震動予測など、地震工学分野も含めた広範な適用可能性を持つ独創的な方法として高く評価されている。

広帯域強震動予測手法の高度化研究では、国内で標準的に使用されている「レシピ」による広帯域強震動予測手法を実際の被害地震記録に適用して方法論の検証を行った。この研究により、「レシピ」の強震動予測の国際的プラットフォームへの実装が加速された。また、海溝型巨大地震の強震動予測に関して、従来長周期帯域に限定されていた震源断層モデルに震源物理の知見を適切に組み入れ、周期2秒程度まで有効な広帯域震源モデルを構築した。この震源モデルは地震本部による長周期地震動評価にも一部採用されている。最近では、広帯域地震動の計算に現在使用されているハイブリッド法の改良に向けた研究を進めており、短周期側でのモデル化の影響を波動論や観測事実を踏まえて評価している。

以上のように、受賞者は洞察力に優れた独創性のある研究を展開し、実用上も重要な研究成果をあげてきている。これらの理由から受賞者の広帯域地震動予測の高度化に対する優れた業績を認め、その将来の活躍も期待し、日本地震学会若手学術奨励賞を授賞する。

受賞研究者のコメント

この度は栄誉ある賞をいただき大変光栄に思います。これまでご指導、ご支援いただいた学生時代からの先生方、防災科研でのプロジェクトメンバーの皆様、共同研究者の皆様、関係の皆様に深く感謝申し上げます。

私はこれまで、強震動(地震による地面の強い揺れ)がどうやって起こるのかということについて、地震波が震源から地下を伝わり地面に届くまでのメカニズムを観測記録の分析や数値シミュレーションによって模索してきました。また、得られた知見を活かして、将来発生しうる大地震による揺れに対する強震動予測の方法論について、自然現象の理解と工学分野への適用性の両方を意識しながら考えてきました。

その根底には、「地震災害の事前評価と被害軽減に少しでも貢献したい」という思いが学生の頃から変わらずにあります。その思いをいくらかでも具体化できるよう、これからも視野を広げながら研究を進めてまいりたいと思います。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。