受賞一覧

PEPSにおいてThe Most Cited Paper Award 2020を受賞しました

マルチハザードリスク評価研究部門の内山庄一郎特別技術員が、PEPS(Progress in Earth and Planetary Science)において、関東学院大学の齋藤仁准教授らとともに、「The Most Cited Paper Award 2020」を受賞しましたのでお知らせいたします。

この賞は、表彰年度の前々々年および前々年に出版された論文を対象とし、表彰年度の前年の引用回数が多い1~3編程度の論文に贈られます。

2017年~2018年PEPSで出版された論文の中から、Web of Scienceにより集計された2019年の被引用回数に基づき、内山庄一郎特別技術員らの論文が最多被引用論文賞に選ばれました。

受賞対象論文

- Landslides triggered by an earthquake and heavy rainfalls at Aso volcano, Japan, detected by UAS and SfM-MVS photogrammetry

-

Hitoshi Saito, Shoichiro Uchiyama, Yuichi S. Hayakawa and Hiroyuki Obanawa

Progress in Earth and Planetary Science volume5, Article number: 15 (2018)

受賞研究者のコメント

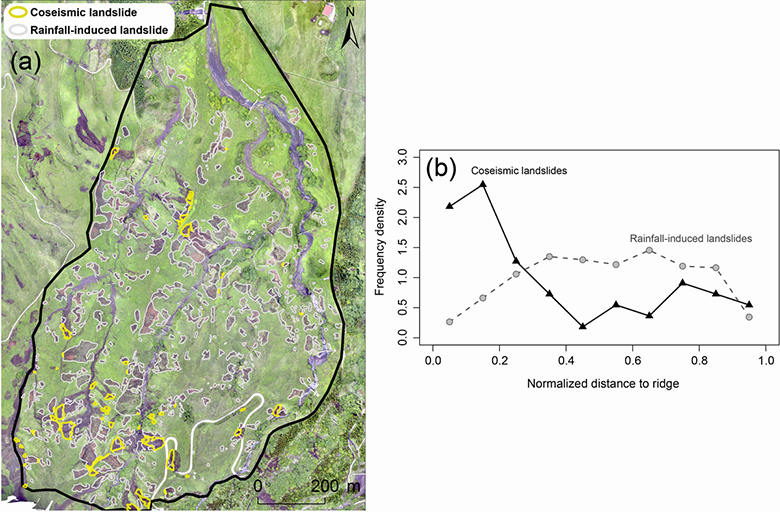

(b) 地震(黒色実線)と豪雨(灰色破線)に伴う斜面崩壊地から尾根までの基準化距離の頻度分布。基準化距離(x軸)の0.0が尾根、1.0が谷を示す。)

近年、無人航空機システム(UAS)とStructure from Motion(SfM)多視点ステレオ写真測量の技術により、高精細な空中写真と地形データの取得が可能となり、地球科学の分野においてもそれらの利用が急速に進んでいます。本研究の目的は、これらの技術を用いて、2016年熊本地震(以下「熊本地震」と呼称する)に伴う、阿蘇山・仙酔峡地域での斜面崩壊地の地形的特徴と土砂生産量を明らかにすることです。対象地域は、1990年、2001年、2012年など、これまで頻繁に豪雨に伴う斜面崩壊が発生した場所でもあります。そこで、2012年7月九州北部豪雨と熊本地震に伴う斜面崩壊地の地形的特徴と土砂生産量を比較・検討しました。

本研究では、熊本地震前後の2016年3月と5月に、UASを用いて高精細な空中写真と地形データを取得しました。データの空間解像度は、それぞれ0.06m(6cm)です。これらのデータから、熊本地震に伴う54箇所の斜面崩壊地を判読しました。熊本地震に伴う斜面崩壊は、その多くが尾根付近で発生し、2012年7月九州北部豪雨に伴う斜面崩壊地の上部斜面が崩れたものでした。この結果は、熊本地震に伴う斜面崩壊の発生には、対象地域の地形的特徴と過去の斜面崩壊履歴を反映した地震波の増幅が重要であったことを示しています。熊本地震に伴う斜面崩壊の平均崩壊深は1.5mでした。これは、豪雨に伴う斜面崩壊の平均崩壊深(0.7m)よりも深いものでした。また、熊本地震時の斜面崩壊による土砂生産量は、過去の豪雨時の斜面崩壊による土砂生産量と同等でした。つまり熊本地震は、対象地域の地形変化と土砂生産に、過去の豪雨事例と同等の影響を与えたことを示唆しています。

本研究の実施には、地元地権者や自治体、周辺施設等の関係者のご理解とご協力によって成り立っています。ここにあらためて感謝を申し上げるとともに、ここで得られた知見を次の災害の被害低減につなげるよう、引き続き努力してまいります。

関連業績

Saito, H., Uchiyama, S., Hayakawa, Y.S., Obanawa, H., (2018) Landslides triggered by an earthquake and heavy rainfalls at Aso volcano, Japan, detected by UAS and SfM-MVS photogrammetry. Prog Earth Planet Sci 5, 15, doi:10.1186/s40645-018-0169-6

齋藤 仁, 内山庄一郎, 小花和宏之, 早川裕弌 (2016). 平成24年(2012年)7月九州北部豪雨に伴う阿蘇火山地域での土砂生産量の推定 -UAVとSfM多視点ステレオ写真測量を用いた高精細地形データの活用-. 地理学評論, 89, 347-359.

内山庄一郎, 齋藤 仁 (2016) 平成28年(2016年)熊本地震によって発生した仙酔峡における斜面崩壊の性状. 第55回日本地すべり学会研究発表会, 115-116.