大雪となるメカニズム【太平洋側編】

- ほとんどの雪雲は海上で発達し、上陸して雪を降らせる。

- 太平洋側では“南岸低気圧”が多くの災害をもたらす。

- キーワードは「収束」「集中」と「気温」。

太平洋側ではこんなふうに大雪になります。

- “南岸低気圧(図1)”にともなって広い範囲に様々な雪が降る。降雪粒子の特徴や起きる災害は一様ではない。

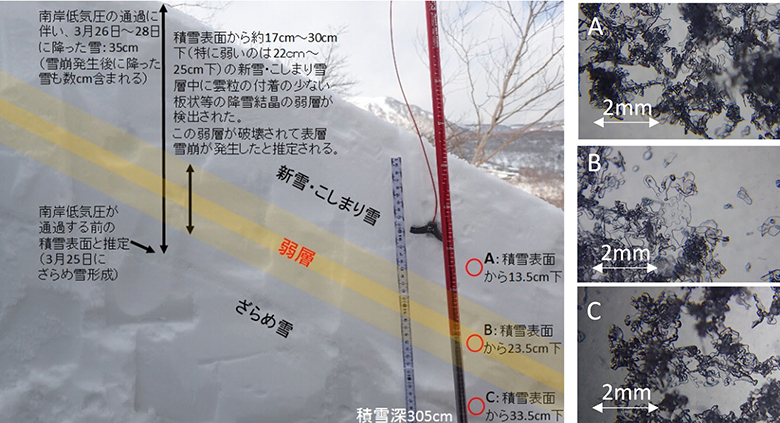

- “崩れやすい雪+その上の多量の降雪”は、“表層雪崩(積雪の下の方を残して上が落ちる雪崩)”の原因の一つとして特に危険である。

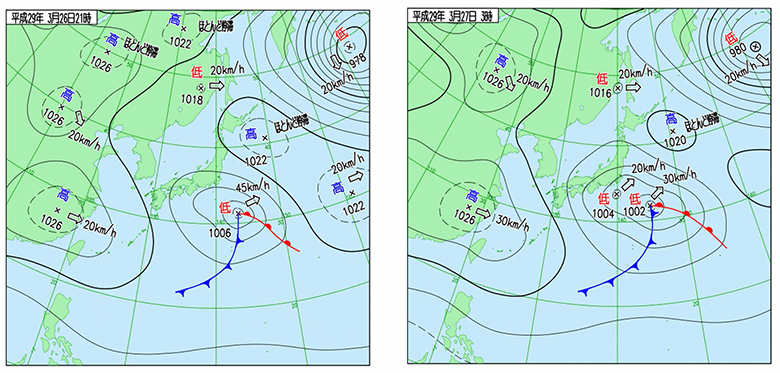

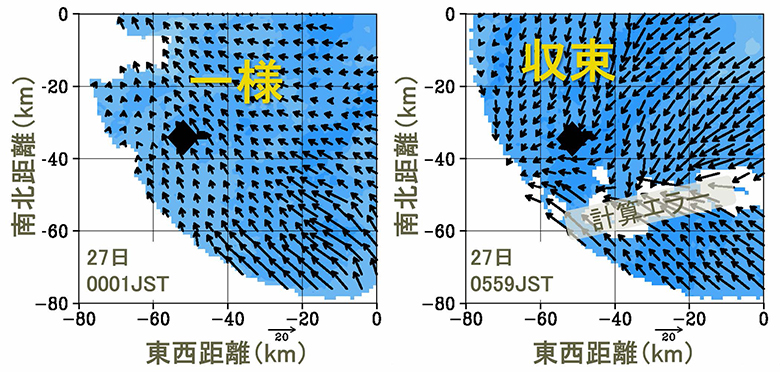

- 【図1~図3の事例】日付が変わる前に一様な風の中で作られた“崩れやすい雪”の時間帯があり(図2左)、この降雪が雪崩の弱層(ここを境にその上の雪が落ちる)に対応すると考えられる。その後、山岳風上側の収束(風のぶつかり)による雲が低い高度に作られ、この雲によって強くなった降雪がもたらされた(図2右) 。

- 現地で行われた“積雪断面観測”により、図3のBのような降雪粒子の弱層と、その上にのった雪の荷重が明らかとなり(図3)、これが解析の方向付けを決めることになった。

- これらは現地調査によるデータ解析によりわかったことなので、現地調査はとても重要である。

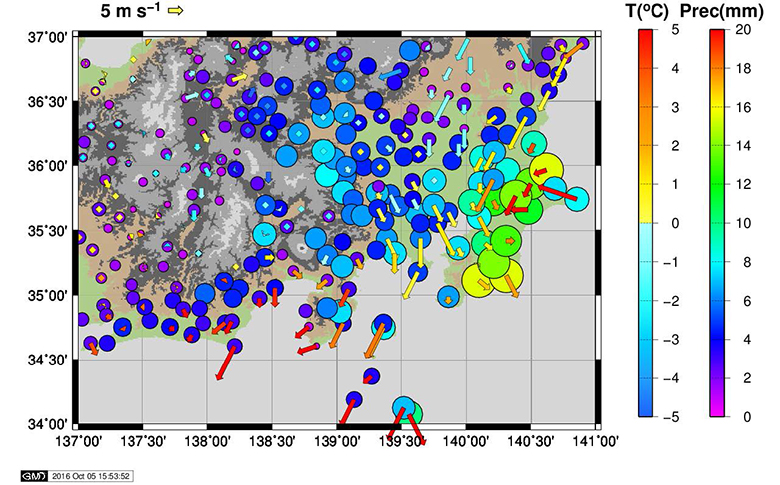

- 【図4の事例】南岸低気圧による降雪時に地上気温が0℃をまたいで変化していた。気温によっては、水を含んだ重い雪や“Rain on Snow(積雪の上から雨が降るとすぐには下に抜けず重量増になる)”による建物の被害が発生する。

- 降雪の「量」と「気温」両方に注意を払う必要がある。

図1 (左)崩れやすい雪、(右)その上の多量の降雪に対応する時刻の天気図(気象庁)。本州南岸に低気圧がある。

図2 国土交通省XRAINレーダーによる上空の風(矢印)と降水強度(青濃淡)。

(左)崩れやすい雪、(右)その上の多量の降雪に対応する時刻。

(左)崩れやすい雪、(右)その上の多量の降雪に対応する時刻。

図3 現地調査(那須町雪崩災害第1回調査)により確認された弱層(黄色、雪結晶写真B)とその上に20cm以上ある積雪(雪結晶写真A)。

図4 大雪のさなか、2014年2月15日2時の1時間降水量(丸の大きさと色)と気温(矢印の色)と風向風速(矢印の向きと長さ)