大雪となるメカニズム【日本海側編】

- ほとんどの雪雲は海上で発達し、上陸して雪を降らせる。

- 日本海側では"発達した雪雲が同じ場所に来続けて"大雪の要因となる。

- キーワードは「収束」「集中」と「気温」。

日本海側ではこんなふうに大雪になります。

- 日本海側の豪雪(ごうせつ)は“集中”豪雪となることが多い。

- “集中”豪雪は、発達した雪雲が同じ場所に上陸し続けることで起こるが、豪雪中でも雪雲の分布の形(筋状とか渦状とか)が変わることもあり、収束(風のぶつかり)が続くことが重要である。収束には山などの地形も影響する。

- 下の図に示した降雪の集中は、天気図があまり変化しない状況で、さまざまな雪雲が上陸し続けたことによってもたらされた。ポイントは以下の通り。

*「スケール」とは現象の大きさを意味する。

・数千kmスケール:強い寒気が南下することにより、広範囲に気温を下げ、大気を不安定(雲ができやすい状態)にする。

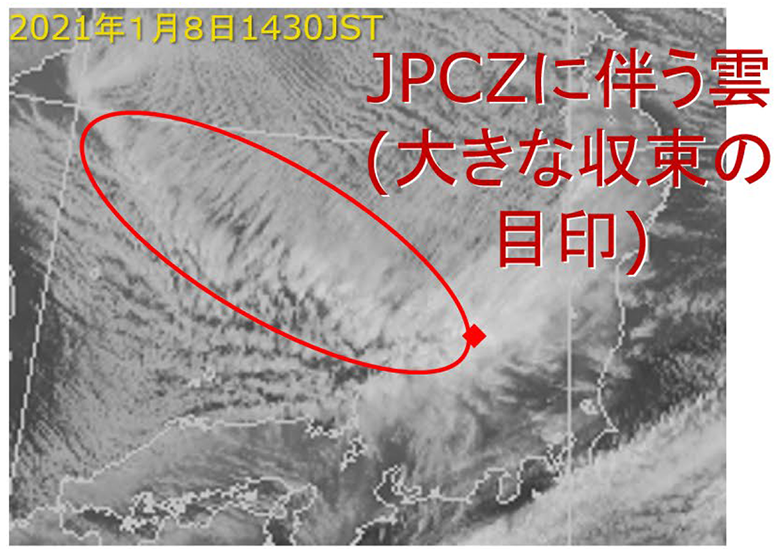

・数百kmスケール:JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)など、日本海上で発達した雪雲を作るしくみが働く。

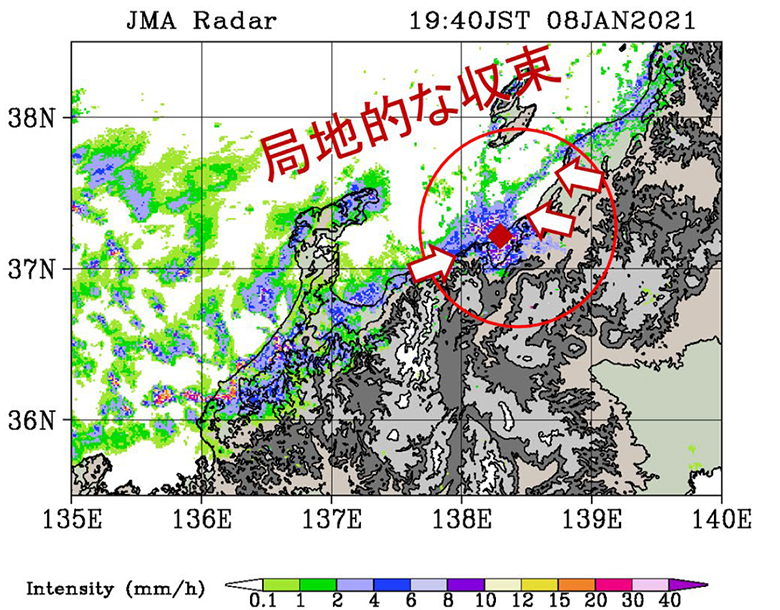

・数十kmスケール:JPCZの上陸、局地的な収束により、発達した雪雲が同じところに延々とやってくる。災害に直結するのはこちらであり、雲の形はさまざまである。

・降雪時の気温は雪質(さらさら、べったり)に直結し、雪氷災害の発生に関係する。大雪時にいつもより気温が低いと、融雪(地下水や電気で雪をとかす装置)の性能が追いつかないことがある。

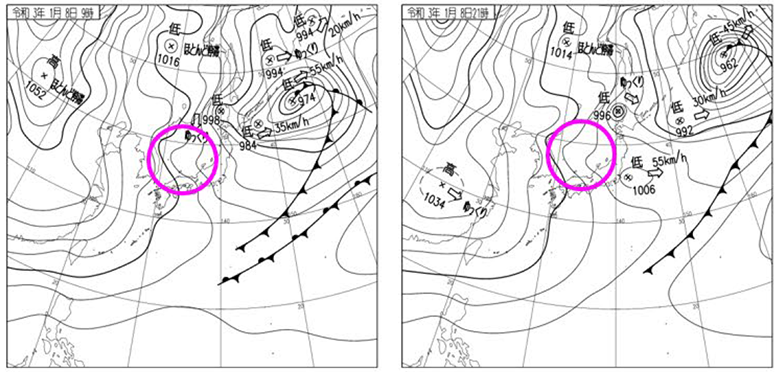

2021年1月8日からの新潟県上越市の大雪(図1)は、寒気が南下して大雪になりやすい気圧配置が続き(図2)、JPCZが形成され(図3)、局地的な収束があり雪雲が上越市(◆)に止まり続けて(図4)起こった。

図1 上越市内の大雪

図2 日本海西部の等圧線が変化しない天気図

図3 JPCZに伴う帯状雲(気象庁Webサイトより)

図4 気象庁レーダーによる降水分布("Intensity"は降水強度)