報道発表

1600年分の自然災害を振り返る災害年表マップ ~スマートフォン・タブレット対応のお知らせとWeb技術者向けAPI配信項目拡大のご案内~

平成30年5月25日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

プレス発表資料

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長: 林春男)は、「災害年表マップ スマートフォン・タブレット端末対応版」を公開します。災害年表マップは日本全国で発生した1600年間の自然災害を地図上で閲覧できるWebサービスです。2016年8月31日に公開した本サービスがiOS・Android等のタブレット端末への対応を致しました。加えて、掲載データが5万レコード(2016年8月)から8000レコード増の約5万8000レコードの掲載になりました。

また、Web技術者向けに配信する災害事例データのAPI配信項目を従来の100項目程度から約270項目に拡大しました。配信項目の拡大により、従来は人的被害や建物被害といった情報のみでしたが、地震のマグニチュードや降水量など災害を起こした現象の情報も取得可能となりました。

本Webサービスにより、お住いの地域やお出かけ先の災害履歴を知り、起こりうることとして備えるきっかけになることを期待しています。

災害年表マップ:http://dil-db.bosai.go.jp/saigai2016/

- 1.内容

-

下記の記述を参照。

災害年表マップ スマートフォン・タブレット端末版の詳細 - 2.本件配布先

-

文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会

1.災害年表マップについて

災害年表マップは、過去の自然災害事例を発生年ごとに市区町村単位でWeb地図上に表示するWebサービスです。地方単位、県単位或いは災害種別単位で情報を絞り込み、閲覧することも可能です。本Webサービスの特徴は、西暦年ごとに、日本全国の自然災害を地図上で閲覧できる点です。前身のサービスは2016年8月31日に公開しましたが、パソコンからのみ閲覧可能でした。今回の機能拡充によりスマートフォン・タブレット端末からの閲覧が可能となりました。

災害年表マップの元データは、防災科学技術研究所で整備を進める、日本全国の過去の災害事例をデータベース化した「災害事例データベース」を用いています。本データベースは市区町村が発行する地域防災計画から過去の災害事例を収録したもので、地震災害、火山災害、風水害、斜面災害、雪氷災害を対象としています。収録期間は416年~2014年で、約5万8000レコードが収録されています。これまで、過去の災害事例は個別の災害や種別ごとに資料が作成されたり、記載方法が一律ではないまま地域防災計画に収録されるなど、収録状況が分散しておりました。日本全国の市区町村の災害事例を統一した基準で整備したことにより、Web地図上で表示するなど、どの地域の災害であっても、簡単に事例が引き出せるようになりました。

災害年表マップに掲載した情報は、本データベースに収録された被害情報を中心に抜粋したものです。災害規模などの事例の詳細は添付の「事例カルテ」で閲覧できます。災害年表マップで使用したデータはWeb技術者向けにAPI配信も行っています。

本Webサービスにより、お手持ちのスマートフォン・タブレットでお住いの地域やお出かけ先の災害履歴を知り、起こりうることとして備えるきっかけになることを期待しています。

災害年表マップ:http://dil-db.bosai.go.jp/saigai2016/

2.災害年表マップ 2018年機能拡充内容

- 1)スマートフォン・タブレット端末対応

-

2016年8月31日に公開し、これまで運用してきた災害年表マップは、Adobe Flashを使用していたため、閲覧はPCからのみでした。公開後、タブレット端末からの閲覧のご要望や、PC環境によっては閲覧できないといったご意見がありました。そこで、Java scriptを使用し、スマートフォン・タブレット端末対応版を作成しました。

本対応版ではしおり機能(任意の表示範囲の記録)、背景地図の切替機能を追加しました。しおりは、閲覧者が任意の地点を表示し、位置を固定する機能です。位置は閲覧者のブラウザ上のみに保存されるため、cookieの無効や閲覧履歴を削除した場合は、表示されません。背景地図は、地理院タイル(国土地理院提供、English、淡色地図を含む)を利用しています。 - 2)掲載データの追加更新

-

災害年表マップでは、防災科研が公開する「災害事例情報データベース」事例データを用いています。今回の更新により、従来の5万件から8000件増加の約5万8000件となりました。追加データは福井県や岡山県など、2016年の時点では未入力だった自治体と2014年の災害事例を一部自治体で追加しました。災害事例情報データベースの事例データは今後も定期的に追加更新してまいります。

- 3)API配信項目の追加

-

災害年表マップで公開する情報はAPIで配信しています。APIを使用することにより既存のWeb-GISコンテンツ等とのマッシュアップ(重ね合わせ表示等)が可能です。これまでは自然災害の発生日時や人的被害や建物被害など100項目を配信していました。2018年より配信項目を約270項目へ拡大し、地震の規模を示すマグニチュードや震度、降水量など災害を起こした現象の情報も取得可能となりました。API配信項目については下記のページをご覧ください。

API技術情報:http://dil.bosai.go.jp/dedb/API.html

なお、APIの利用にはプログラムおよびWebに関する専門知識が必要です。APIの内容や使用法に関する問い合わせはお受けしておりません。 - 4)これまでの活用事例

-

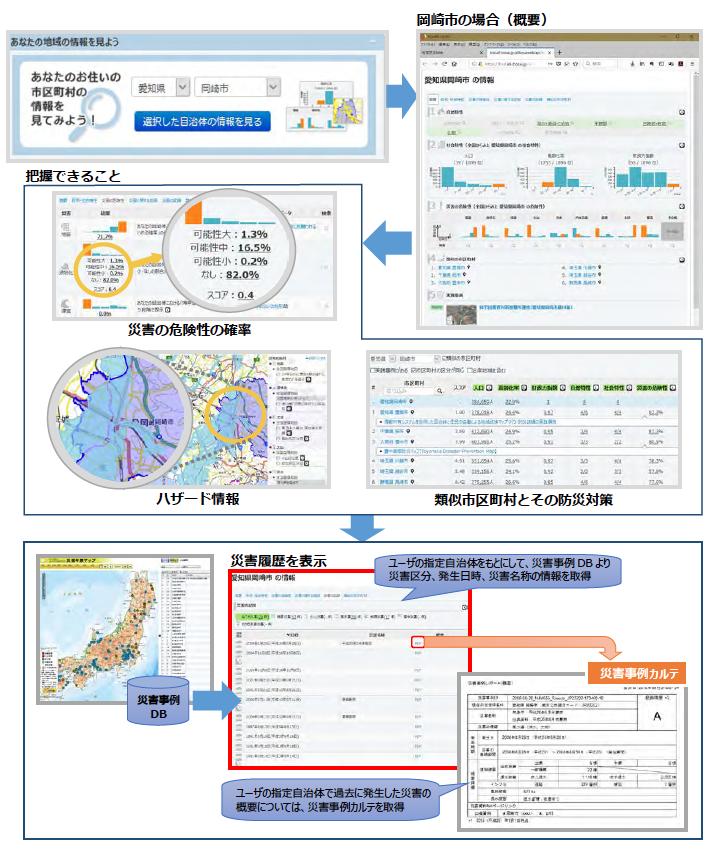

災害年表マップはAPIの配信により、他のコンテンツへの掲載、利用が可能です。活用事例の一つとして、防災科研で研究開発を進めている「地域防災Web」の機能のひとつである「あなたの地域を知ろう」があります。任意の自治体を選択すると表示される自治体情報内の「災害の記録」は、災害年表マップから公開する情報を一部掲載しています(文末「参考」を参照のこと)。

地域防災対策支援プロジェクト:https://all-bosai.jp/chiiki_pj/

なお、地域防災対策支援プロジェクトにつきましては、別途、上述のプロジェクトサイトよりお問い合わせください。

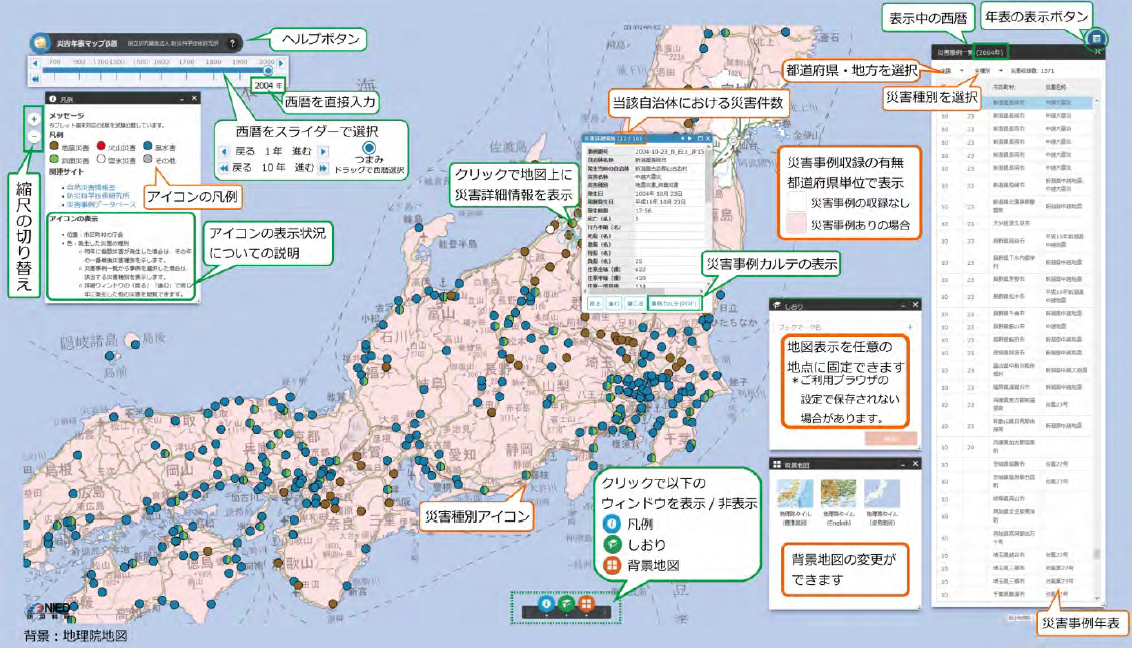

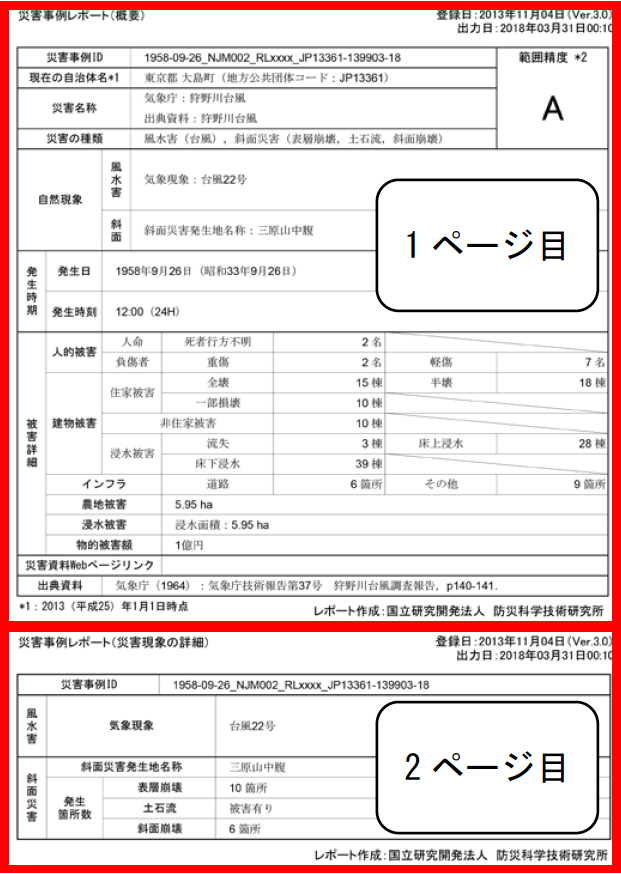

3.災害年表マップ 使用方法

災害年表マップは、地図を拡大するとアイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、災害の被害数などが記載された災害情報詳細ウィンドウが表示されます。右下に表示される「事例カルテ」をクリックすると、現象の詳細と被害情報が記載された「事例カルテ(図2)」を閲覧できます。

事例カルテは、発生した災害事例の概要を表示した情報シートです。

1ページ目に災害の被害情報、2ページ目に現象の詳細情報が掲載されています。

災害発生当時の地震の規模や気象状況などの現象の数値と被害情報を記載しています。

使い方の詳細は、「災害年表マップの使い方」ページをご覧ください。

災害年表マップの使い方:http://dil.bosai.go.jp/dedb/saigai_java.html

- 利用データの留意点

-

- 「災害事例の地図化(可視化)アプリケーション」:災害年表マップは防災科学技術研究所が構築・整備している「災害事例データベース」のビューワーです。「地図×年表」をコンセプトに作成した閲覧に特化したアプリケーションです。

- 「収録最小単位は市区町村」:データの最小収録単位は、平成25(2013)年1月1日時点の日本全国の市区町村です。以降に合併した市区町村は、旧市区町村名称で収録されています。都道府県単位や災害発生範囲全体を集計したデータは登録されていません。

- 「出典資料は市区町村の発行する地域防災計画」:災害事例データの出典資料は、日本全国の市区町村が発行する「地域防災計画」の災害事例の記述です。

- 「災害事例が「無い」から災害が無いわけではない」:出典資料に記載がある災害事例を収録しているため、記載が無い、出典とした資料の発行年次によって収録されない事例が存在します。災害事例が無いからといって、自然災害の発生が無いわけではありません。

- 「エラーデータの可能性がある」:細心の注意を払ってデータ入力と検査を実施していますが、収録される災害事例データに誤りがある可能性があります。

- 「提供データは災害事例情報である」:防災科学技術研究所が提供するデータは、地図上に掲載された災害事例情報です。背景地図等は防災科学技術研究所の見解ではありません。

- 画面表示の留意点

-

「都道府県別の塗り分けは当該年の災害事例の有無を示す」:デフォルト画面で表示される都道府県別の塗り分けは、当該年の都道府県別の事例収録の有無を示しています。

「拡大するとアイコンが表示される」:地図を拡大すると市区町村別の災害種別の凡例アイコンが表示されます。

「アイコンは災害事例の有無を示す」:地図上に表示されるアイコンは、指定する西暦年に各市区町村で収録された災害事例の有無を、役場の位置に点を置いて示しています。災害の発生地点ではありません。

「アイコンはその年の最後に起きた災害種別」:災害種別のアイコンは、複数の災害事例が同じ地点で収録されている場合、当該自治体でその年の最後に発生した自然災害を示しています。

「災害詳細情報ウィンドウは被害情報を主体に掲載」:アイコンをクリックすると表示される「災害詳細情報」ウィンドウは、被害情報を中心に掲載しています。自然災害現象の情報は「災害事例カルテ」に収録されています。

【参考】地域防災Webについて

地域防災Webは、地域を設定することで、その地域の自然特性、社会特性、災害の危険性などの地域特性を算出し、全国のなかでどの災害(地震・液状化・津波・火山・洪水・内水氾濫・高潮・土砂・豪雪)の危険性が高いのかを相対的に知ることができ、その地域特性に応じた防災対策を推奨するWebサービスです。地域防災Webで、各種ハザード情報、災害履歴、類似市区町村の防災の取り組み等を知ることができます。

https://trial.all-bosai.jp/allbosaiweb/