報道発表

首都圏レジリエンスプロジェクト

平成30年度 第2回“デ活シンポジウム”のお知らせ

~詳細な地震動を把握するマルチデータインテグレーションシステムとは~

平成30年8月24日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

プレス発表資料

国立研究開発法人 防災科学技術研究所は、9月19日(水)、平成30年度 第2回 デ活シンポジウム「マルチデータインテグレーションシステムによる首都圏の詳細な地震動の把握に向けて」を開催します。官民の各組織で実施している様々な地震動観測の体制とその利活用について登壇者の方からご紹介いただくとともに、それらのデータを統合することで首都圏における詳細な地震動の把握を実現するために開発を進めるマルチデータインテグレーションシステム構想について議論します。

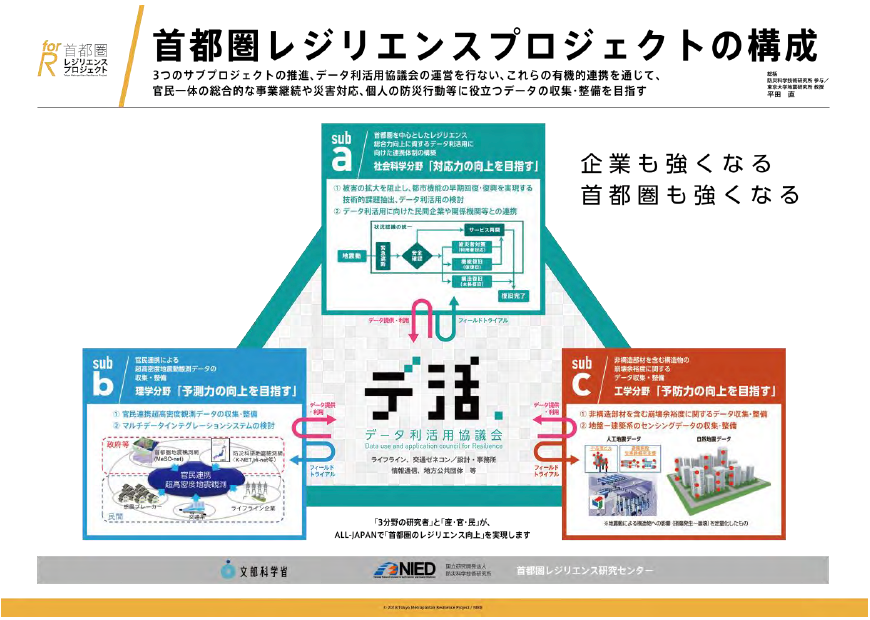

当研究所は、首都直下地震などの災害にそなえ、「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト(略称:for R)」に取り組み、産官学民からなる「データ利活用協議会(略称:デ活)」を立ち上げ2年目を迎えました。

本プロジェクトでは、地域のレジリエンス向上のための研究活動を実施するとともに、産官学民の有機的連携を通じて、組織・団体が有する地震センサー等のデータの共有を行い、適切なビッグデータの利活用により社会の防災力を向上することを目指しています。

名称

平成30年度 第2回 デ活シンポジウム

「マルチデータインテグレーションシステムによる首都圏の詳細な地震動の把握に向けて」

主催

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

日時

平成30年9月19日(水)10時00分~12時10分(9時30分開場)

場所

全国町村会館2階ホール(東京都千代田区永田町1-11-35)

詳細

首都圏レジリエンスプロジェクト 平成30年度 第2回 デ活シンポジウム

「マルチデータインテグレーションシステムによる首都圏の詳細な地震動の把握に向けて」

日時:平成30年9月19日(水)10時00分~12時10分(9時30分開場)

場所:全国町村会館2階ホール

(〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-35 / TEL 03-3581-0471(代表))

有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」3番出口徒歩1分

丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩8分

開場

9:30

あいさつ(文部科学省)

10:00-10:05

はじめに

10:05-10:15

首都圏レジリエンスプロジェクト 総括/データ利活用協議会会長 平田 直

(東京大学地震研究所 教授)

プレゼンテーション

10:15-10:30

企業より(1)「東京電力における地震観測とデータ利用の現状」

東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 技術開発部 主席研究員 植竹 富一

10:30-10:45

企業より(2)「発災時の建物安全度判定支援システム「q-NAVIGATOR」の展開(仮題)」

株式会社 小堀鐸二研究所 構造研究部次長 日下 彰宏

10:45-11:00

研究者より(1)

「スマートフォンによる揺れの観測(仮題)」

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(b)分担責任者 東 宏樹 (防災科学技術研究所 社会防災システム研究部門 特別技術員)

11:00-11:15

研究者より(2)

「官民連携の地震観測データを統合するマルチデータインテグレーションシステムの開発(仮題)」

首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ(b)統括 青井 真

(防災科学技術研究所 地震津波火山ネットワークセンター長/

地震津波防災研究部門 総括主任研究員)

11:15~11:25

休憩(レイアウト変更)

パネルディスカッション

11:25-12:05

「多様なデータの統合による社会的な共通価値の創出に向けて(仮題)」

パネリスト 植竹氏、日下氏、青井、東、ほか(予定)

モデレータ 平田

おわりに

12:05-12:10

首都圏レジリエンスプロジェクト 平成30年度のデ活シンポジウム年間予定

昨年度は、プロジェクトの目的を達成するために、産官学民からなる「データ利活用協議会(略称:デ活)」を立ち上げ、年4回のイベントには延べ457名(一般参加企業からも200名超)にご参加いただきました。本年度は、更なるデータ共有体制の確立を目指しデ活会員の関心に基づいた「データ共有分科会の実施」ならびに「デ活会員の情報共有イベント」を年4回にわたって、実施します。

- 実施済み

-

第1回イベント

【日時】 平成30年6月22日(金)10時~12時(9時30分開場)

【会場】全国町村会館ホール

「レジリエンス力を高めるフレームワーク—企業・自治体の取り組みに学ぶ—」

大災害時のレジリエンスの向上を「組織の戦略目標の柱」としている企業・団体が登壇。

近い将来において災害・危機の顕在化を想定した組織の積極的な取り組みを学び合いました。

<速報> https://forr.cc.niigata-u.ac.jp/duc/report/rpt_20180622.pdf

<講演録> https://forr.cc.niigata-u.ac.jp/duc/archives/sympo_20180622/ - 今回実施

-

第2回イベント

【日時】 平成30年9月19日(水)10時~12時(9時30分開場)

【会場】全国町村会館ホール

「マルチデータインテグレーションシステムによる首都圏の詳細な地震動の把握に向けて」

官民の様々な地震観測とそこから得られるデータを統合することにより詳細な地震動の把握を目指すマルチデータインテグレーションシステムについて紹介するとともに、その利活用について議論します。 - 今後の予定

-

第3回イベント

【日時】平成30年12月5日(水)10時~12時(9時30分開場)

【会場】全国町村会館ホール

第4回イベント

【日時】平成31年2月28日(木)13時~17時(12時30分開場)

【会場】予定:伊藤謝恩ホール(東京大学)

プロジェクト概要

■「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」

(総括:平田 直 防災科学技術研究所首都圏レジリエンス研究センター長/東大地震研教授)

【デ活】防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的とした「データ利活用協議会」を立ち上げ、運営。

サブプロ【a】首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築では、 (1)被害の拡大を阻止し、都市機能の早期復旧・復興を実現する技術的課題抽出、データ利活用策の検討をするとともに、(2)データ利活用に向けた民間企業や関係機関等との連携を模索する(社会科学を中心とした防災研究)。16の研究機関・大学(22名)と6つの企業・団体(6名)が研究開発を実施。(統括:田村 圭子 新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授、上石勲:防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター副センター長)

サブプロ【b】官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備では、(1)官民連携超高密度観測データの収集・整備と、(2)マルチデータインテグレーションシステムの検討を行う (理学を中心とした防災研究)。3つの研究機関・大学(27名)と1つの企業・団体(1名)が研究開発を実施。(統括:酒井 慎一 東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 准教授、防災科学技術研究所 青井 真 地震津波火山ネットワークセンター長・総括主任研究員)

サブプロ【c】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備では、(1)非構造 部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備、(2)地盤-建物系のセンシングデータの収集・整備を行う(工学を中心とした防災研究)。13の研究機関・大学(27名)と2つの企業・団体(3名)が研究開発を実施。(統括:西谷 章 早稲田大学 理工学術院 建築学専攻/建築学科 教授、梶原 浩一 防災科学技術研究所 地震減災実験研究部門(兵庫耐震工学研究センター)部門長・総括主任研究員)