報道発表

高耐震鉄筋コンクリート造建物の耐震性能と

普及型高耐震技術に関する実験(世界最大規模)

平成30年11月22日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

プレス発表資料(公開実験お知らせ)

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林春男)は、実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を活用した構造物の破壊過程解明と減災技術に関する研究の一環として、実大試験体としては世界最大規模の高さ27.45mを持つ10階建て鉄筋コンクリート造建物試験体の加振実験を行います。

今回の実験では、新たな耐震技術の開発と普及を目指し、①普及型高耐震技術として開発している基礎すべり構造の耐震性能の検証、②設計方針を見直し設計した高耐震鉄筋コンクリート造建物の耐震性能の検証を行います。

- 1.実験主体

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所

- 2.日時

-

2回の実験を公開致します。

- 普及型高耐震技術(基礎すべり構造)の耐震性能の検証の実験

平成30年12月21日(金)12時30分受付開始 (13時00分受付締切) - 高耐震鉄筋コンクリート造建物の耐震性能の検証の実験

平成31年1月9日(水)12時30分受付開始 (13時00分受付締切)

※いずれの場合も、工程の都合上、実施時間が変更される場合があります。

- 普及型高耐震技術(基礎すべり構造)の耐震性能の検証の実験

- 3.場所

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田字西亀屋1501-21 - 4.対象

-

報道機関・研究機関・建設関係者・防災関係者・一般の方など

- 報道機関の方

- 下の「プレスご回答用紙」にて、FAX でお申込ください。

事前のご質問に関しては、「プレスご回答用紙」に添えてご提出ください。

プレスご回答用紙 - 報道機関以外の方

- http://www.bosai.go.jp/hyogo/(要事前登録 定員各50名 先着順)

- 5.内容

-

下の記述内容を参照。

- 6.本件配布先

-

文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、兵庫県政記者クラブ、三木市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ

- 担当者

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 地震減災実験部門

部門長 梶原 浩一

研究員 姜 在道

客員研究員 福山 國夫

- 連絡先

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 研究推進室

TEL:0794-85-8211(代表)

FAX:0794-85-7994

E-mail : e-def[AT]bosai.go.jp

※[AT]を@に変換してください

1. 研究の目的

首都近傍を震源とした首都直下地震が、今後 30年以内にマグニチュード7程度の地震が起きる確率は約70%と想定されています。首都直下地震の規模は、兵庫県南部を中心に様々な構造物に多大な被害を引き起こした平成7年(1995 年)兵庫県南部地震(マグニチュード 7.3、最大震度 7)と同等、またはそれを超えることが懸念されています。このような巨大地震の後、集合住宅の中には、倒壊には至らないものの大きな損傷が生じ、継続使用ができなくなったり、地震後の建物補修のために経済的な負担が発生したりするなど、地震後の生活に大きな支障が生じることになると予想されます。

防災科学技術研究所(以下、防災科研という)では、大地震に襲われても建物の継続使用ができる新たな耐震技術の開発を目指し、2015年度に中層集合住宅をモデル化した試験体(写真1)を用いて震動台実験を行い、普及型高耐震技術注1として開発する基礎すべり構法の検証とともに、基礎を固定した建物試験体における損傷過程を検証しました。

今回は、その結果を基に研究開発を進めた新たな耐震技術の開発と、その普及を目指し、実験を行います。

2. 実験概要

本実験で使用する試験体は、10階建て鉄筋コンクリート造建物試験体(平面形状は13.5m×9.5m、高さは 27.45m、建物試験体の重量は約 930t)です。長辺方向は柱と梁で構成される純フレーム構造、短辺方向は1階から7階に連層耐震壁注2を持つフレーム構造です。試験体の高さ(27.45m)は、震動台実験に用いられる実大規模建物試験体としては、世界最大規模の高さです。本実験では2日間とも、加振波として兵庫県南部地震(M7.3)において神戸海洋気象台で観測された地震動(計測震度 6.4、震度 6強)の NS(北-南)、EW(東-西)、UD(上-下)方向の成分を使用し、三方向同時に加振を行います。加振波の振幅を10%から段階的に大きくしていきながら建物試験体の変形などを確認する計画としています。

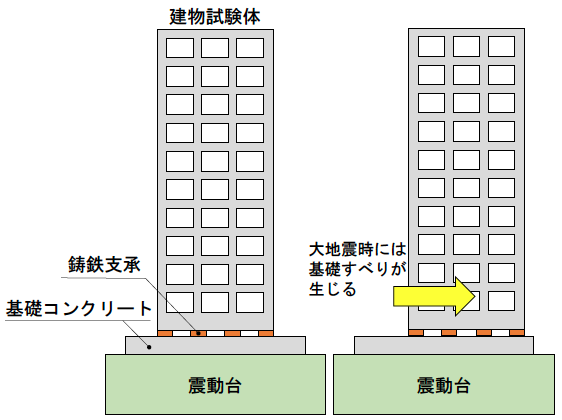

3. 新たな耐震技術の開発

防災科研では、集合住宅をモデル化した試験体の基礎底に鋳鉄支承(鋳鉄製の鉄板)を設置した基礎すべり構法を開発しています(図1)。2015年度実験では、基礎すべり効果により建物応答を低減させ、建物の損傷を大幅に抑制することができ、基礎すべり構造は実現できることを確認しました。しかし、基礎の浮き上がりと建物の回転移動等の問題が生じ、設計方法を開発するには実験データが足りないことから、基礎すべり構法を普及するために以下の目標を設定し、震動台実験を行うこととしました。

- 基礎の浮き上がりと回転移動を制御する方法の検討

- すべり構法の動特性の把握

- すべり構法の設計方針開発

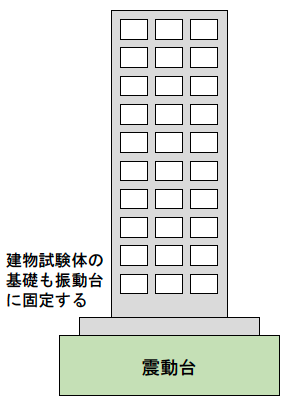

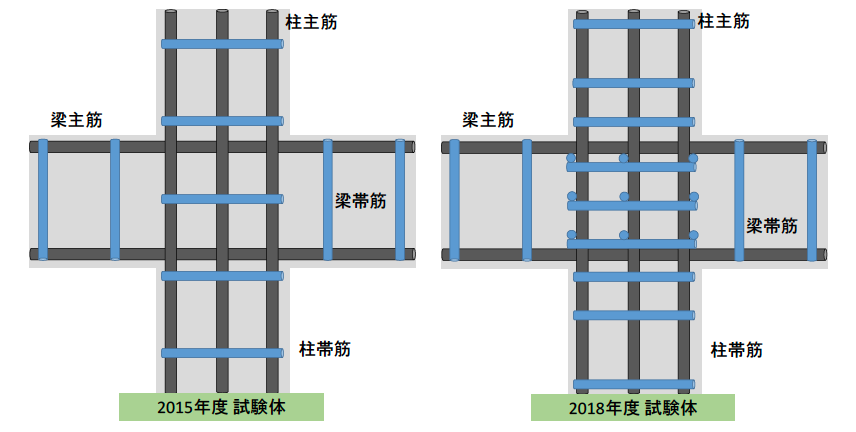

2015年度の実験では、さらに、試験体基礎部を震動台に固定し(図2)、現行設計で建てられた10層鉄筋コンクリート構造の試験体の耐震性能を検証する震動台実験も行いました。この実験により、ラーメン式鉄筋コンクリート構造(図3左)は大地震においても建物の倒壊を免れ、人命に対する耐震安全性が確認できました。しかし、大きな経済・人命の被害を起こせる層崩壊を防ぐために柱が降伏する前に梁端が先に降伏するように、試験体を設計したにも関わらず、柱の一部である柱梁接合部が先に損傷が発生し、完全な梁端降伏型注3にならないことが分かりました。

このことから、以下の目標を設定し、設計方針を見直し設計した試験体を用いて震動台実験を行います。

- 柱梁接合部の損傷を抑制した、高耐震ラーメン式鉄筋コンクリート構造の開発(図3 右)

- 現行設計で建てられた耐震壁式鉄筋コンクリート構造の限界性能の確認

これらの実験により得られた知見をもとに、高耐震鉄筋コンクリート構造の開発を目指します

高耐震ラーメン式鉄筋コンクリート構造(右)鉄筋配置のイメージ

4. 実験スケジュールと留意事項

- (1)公開実験スケジュール(案)

-

平成30年12月21日(金)すべり構法の震動台実験(普及型高耐震技術)

12:30 受付開始

13:00 受付締切

13:15 事前説明(計測制御棟1階ロビー)

14:00 公開実験開始(準備状況によりやむを得ず変更する場合があります。)

14:35 公開実験終了(予定のため遅れる場合があります。)

16:30 記者会見(計測制御棟1階ロビー)平成31年1月9日(水)基礎固定の震動台実験(高耐震鉄筋コンクリート造建物)

12:30 受付開始

13:00 受付締切

13:15 事前説明(計測制御棟1階ロビー)

14:00 公開実験開始(準備状況によりやむを得ず変更する場合があります。)

14:35 公開実験終了(予定のため遅れる場合があります。)

16:30 記者会見(計測制御棟1階ロビー) - (2)取材上の留意事項

-

- 見学及び取材にあたっては、現場の係員の指示に必ず従って下さい。安全には細心の注意を払っていますが、防災科学技術研究所に明らかに瑕疵があった場合を除き見学者、報道関係者の怪我、機材破損等の責任は負いかねますのでご了承下さい。

- 工程の都合上、実験の予定が変更される場合があります。

- 試験体内部並びに震動台上にはお入りいただけませんのでご了承下さい。

- 実験棟南側3階フロアーに報道関係者専用席を設けます。専用席でのビデオカメラ等は各社1台とします。

- 加振5分前からライト、フラッシュ等は禁止です。

- 当施設には、食堂売店が無く、コンビニエンスストア等も近傍に有りません。

- 見学者、報道関係者用の待機部屋はございません。

- 施設敷地内では禁煙へのご協力をお願いいたします。

- 実験棟内では、ヘルメットを必ず着用して下さい。

(語句説明)

注1 普及型高耐震技術

住宅・建築物の耐震性能向上のための実用性の高い技術です。

注2 連層耐震壁

各層の同じ位置に地震力を負担する壁を設置することで、建物全体ががっちりとした構造となり、地震力に対しては抵抗力が高くなります。

注3 梁端降伏型

柱より先に梁端が降伏(壊れる)するように設計することで、建物の倒壊を防ぎます。

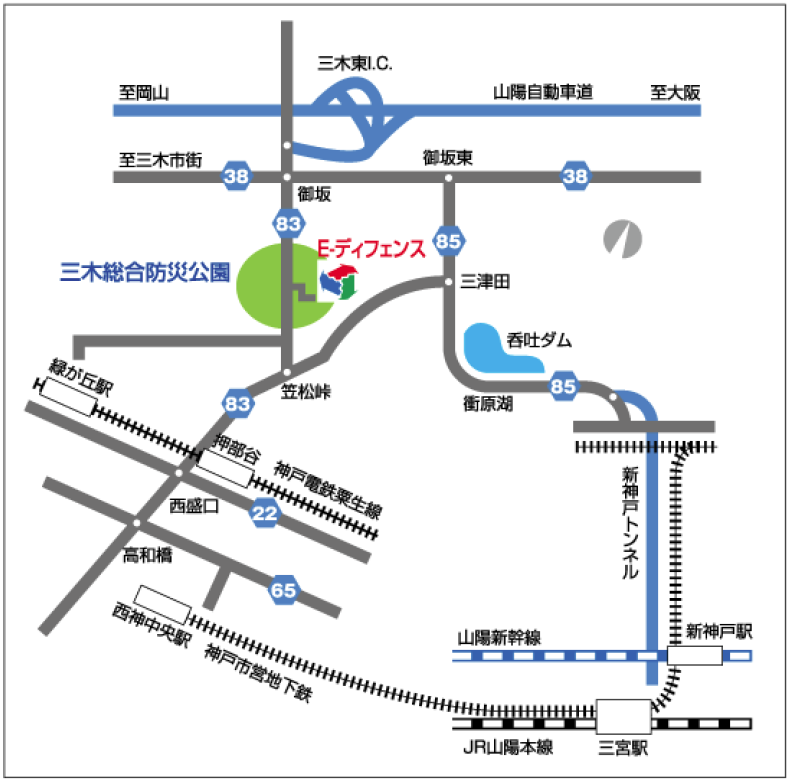

交通のご案内

- 電車をご利用の場合

-

神戸電鉄押部谷駅・緑が丘駅よりタクシーで約10分

神戸電鉄緑が丘駅より神姫ゾーンバス防災公園線で約15分(消防学校前下車)

神戸市営地下鉄西神中央駅よりタクシーで約25分

新幹線新神戸駅よりタクシーで約40分

※タクシーをご利用の場合、公開実験終了後は大変込み合いますので事前のご予約をお勧めします - 乗用車をご利用の場合

-

山陽自動車道三木東ICより約5分

※施設近辺に駐車場を用意しておりますが、限りがございます。

なるべく、乗り合わせてお越し下さいますようお願いいたします。

国立研究開発法人防災科学技術研究所

兵庫耐震工学研究センター(E-ディフェンス)

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋1501-21

Tel:0794-85-8211(代表)/ Fax:0794-85-7994

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe Readerのダウンロード