報道発表

地盤配管設備等を再現した木造3階建て住宅の機能を検証するための震動台実験

平成30年12月26日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立大学法人 名古屋大学

プレス発表資料(公開実験お知らせ)

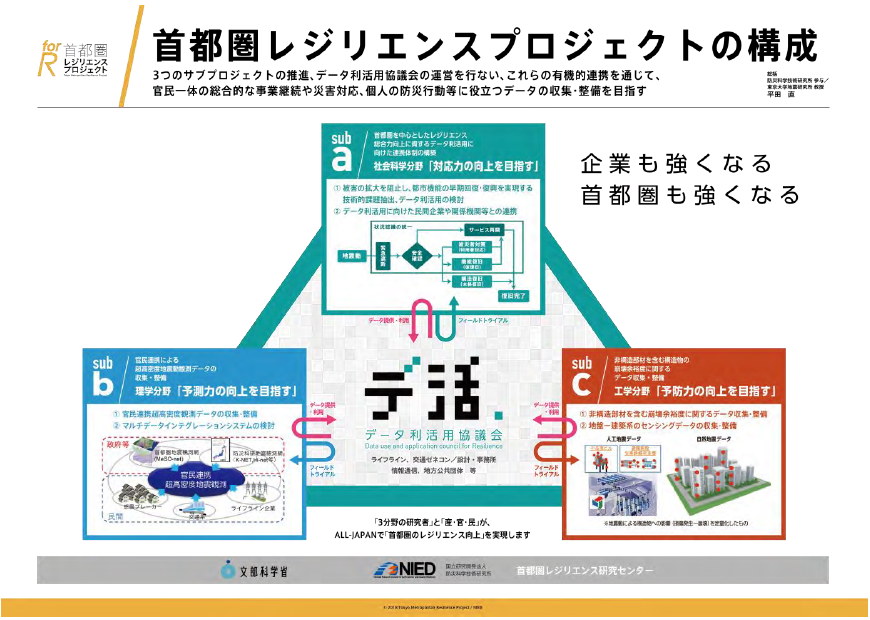

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林春男)は、名古屋大学とともに、文部科学省からの補助事業「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト-サブプロジェクト(c)非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備-」に取り組んでいます。

今回の実験では、実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を活用し、住宅密集地域の住宅建物の生活の確保の観点から、地盤配管設備等を再現した耐震構造の3階建て木造住宅と、地震対策に有効と言われる免震構法を採用した3階建て木造住宅を対象とする震動台実験を実施し、機能検証や個人の防災行動等に資するデータを収集・整備します。

1.実験主体

国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立大学法人名古屋大学

2.日時

平成31年2月1日(金)12時30分受付開始 (13時00分受付締切)

※工程の都合上、実施時間が変更される場合があります。

3.場所

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田字西亀屋 1501-21

4.対象

報道機関・研究機関・建設関係者・防災関係者・一般の方など

報道機関の方:下の「プレスご回答用紙」にて、FAXでお申込みください。

※事前のご質問に関しては、「プレスご回答用紙」に添えてご提出ください。報道機関以外の方:下記HPよりお申込みください。

http://www.bosai.go.jp/hyogo/ (要事前登録 定員100名 先着順)

5.内容

- 1.はじめに

-

文部科学省からの補助事業「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト~サブプロジェクト(c)非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備~」では、大地震時における都市機能の速やかな回復、損傷の同定や修復を目的として、防災科学技術研究所が有する実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を活用し、内外装材、家具・什器、配管設備等を含む建造物の機能保持、および建物倒壊までの耐震余裕度に関するデータを収集・整備しています。具体的には、住宅密集地域における住宅建物の生活保全、防災拠点となる重要建物(行政庁舎、病院、学校等)における安全点検の自動化並びに迅速な避難者安全確保、商業建物の機能維持・事業継続に焦点を当てます。

本実験では、住宅密集地域の住宅建物の生活の確保の観点から、耐震性を高めた耐震構造の3階建て木造住宅と、地震対策に有効と言われる免震工法を採用した3階建て木造住宅を対象とする震動台実験を実施し、各種配管等含む機能検証や個人の防災行動等に資するデータを収集・整備します。

- 2.実験概要

-

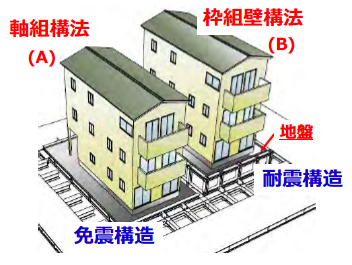

住宅密集地域の新しい住宅において多く見られる、3階建てのプランを採用し、在来軸組構法住宅注1と枠組壁構法住宅注2の2棟に係る3階建てのモデルを採用しました(図1)。それぞれの建物の平面は4.5mx10m、高さは約10m のサイズで、耐震等級3注3の構造とし、強度が建築基準法で定められる標準値の1.5倍となるように、耐震壁の種類と量を決めています。

図1 木造住宅の2棟同時加振実験

図1 木造住宅の2棟同時加振実験 写真 3階建てのモデル(図1)の施工状況

写真 3階建てのモデル(図1)の施工状況在来軸組構法住宅においては、免震工法を導入しています。実験では、すべり支承注4と復元力用ゴム注5によって周期を4.5秒とし、減衰ダンパー注6を十分加えることで、免震層の動きをなるべく小さく抑えつつ、室内空間の被害を大きく軽減する効果を確認します。

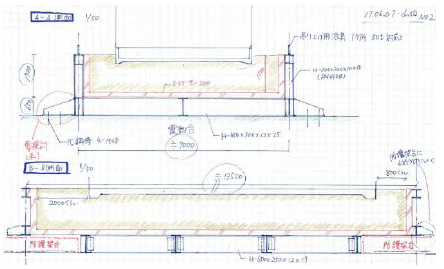

一方、枠組壁構法住宅においては、平面が7m x13m、高さが2.5mの大型コンテナを準備し、その中に1.3mの深さの地盤を製作し、地盤上に施工されるべた基礎注7から忠実に建物条件を再現しました(図 2)。耐震等級3の条件を満たす条件で、上部が比較的強い建物が基礎をずらしながら、地盤上で揺れる状況を検証します。地中内には、ガス、水道、排水等、各用途の主要地中配管を埋設した上で、これらを建物内のトイレ、バス、キッチンまで接続し、地震時の機能保持性も検証します。

図2 地盤用コンテナの設計時スケッチ

図2 地盤用コンテナの設計時スケッチ 写真 地盤上のべた基礎注4施工状況

写真 地盤上のべた基礎注4施工状況一連の実験では、耐震等級3の住宅の耐震性、配管類含む非構造材の機能保持性、室内安全性、免震工法の性能、補修効果等を検討し、最終的には、いずれの棟も基礎部分を完全に固めた条件にして、建物倒壊までの耐震余裕率を確認します。

また、簡易で安価な普及型センサのデータや既設の広域地震観測網の情報などを統合した、住宅密集地域の広域被害推定手法および地域別危険度判定手法の研究開発を実施しています。建物が損傷から崩壊に至るまでの挙動と各種普及型センサから得られるデ ータを関連づけ、既存の木造建物応急危険度判定注8および自治体住宅再建判定への支援・連携を意識した、センシング技術の向上をめざします。

- 3.実験スケジュールと取材上の留意事項

-

(1)公開実験スケジュール(案)

平成31年2月1日(金)

12時30分:受付開始

13時00分:受付締切

13時15分:事前説明(計測制御棟1階ロビー)

14時00分:公開実験開始

(準備状況によりやむを得ず変更する場合があります。)

15時00分:公開実験終了(予定のため遅れる場合があります)16時30分:記者会見(計測制御棟1階ロビー)(2)取材上の留意事項

- 工程の都合上、実験の予定が変更される場合があります。

- 実験棟北側3階歩廊に報道関係者専用席を設けます。専用席でのビデオカメラ等は各社1台とします。

- 専用席は他の見学者と輻輳しますので、係員の指示に従いカメラの設置をお願い致します

- 加振5分前からライト、フラッシュ等は禁止です。

- 安全には細心の注意を払っています。見学及び取材にあたっては、現場の係員の指示に必ず従って下さい。実験主体に明らかに瑕疵があった場合を除き見学者・報道関係者の怪我、機材破損等の責任は負いかねますのでご了承下さい。

- 当施設には、食堂売店が無く、コンビニエンスストア等も近傍に有りません。

- 報道関係者・見学者用の待機部屋はございません。

- 実験棟内では、ヘルメットを必ず着用して下さい。

- 施設敷地内は禁煙へのご協力をお願いいたします。

注1 在来軸組構法住宅

建築構造の木構造の構法のひとつで、主に柱や梁といった軸組(線材)で支える構造 のことです。

注2 枠組壁構法住宅

建築構造の木構造の構法のひとつで、フレーム状に組まれた木材に構造用合板を打ち付けた壁や床(面材)で支える構造のことです。

注3 耐震等級3

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に定められている等級3の基準であり、数百年に一度程度発生する地震による力の1.5倍の力に対して、倒壊、崩壊等しない程度の強さを有することを想定しています。

注4 すべり支承

建物を支え、地震のときに建物をゆっくりと移動させる装置で、柱の直下に設置されたすべり材が、特別に表面処理を施した鋼板(すべり相手材)の上を滑ることで、地震の揺れができるだけ建物に伝わらないようにしています。

注5 復元力用ゴム

地震のときに建物をゆっくりと震動させるとともに元の位置に引き戻す復元力の役目を持つ装置です。

注6 減衰ダンパー

建物が振動するエネルギーを吸収・消散し、時間の経過とともに揺れを小さくしていく装置です。

注7 べた基礎

基礎の立上りだけでなく、底板一面が鉄筋コンクリートになっている基礎です。家の荷重を底板全体で受け止め、面で支えます。最近の木造住宅ではベタ基礎を採用するところがほとんどです。

注8 木造建物応急危険度判定

地震被害を受けた建築物の現地調査を行い、余震による倒壊や落下物等の危険度を判定ステッカーで表示し、人命に関わる二次災害の防止を目的としています。

6.本件配布先

部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、兵庫県政記者クラブ、三木市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、名古屋教育記者会

- 担当者

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター

副センター長 井上 貴仁

国立大学法人名古屋大学 減災連携研究センター

主幹研究員 高橋 武宏

准教授 長江 拓也

- 連絡先

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 研究推進室

TEL:0794-85-8211(代表)

FAX:0794-85-7994

E-mail : e-def[AT]bosai.go.jp

※[AT]を@に変換してください

プロジェクト概要

■「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」

(総括:平田 直 防災科学技術研究所首都圏レジリエンス研究センター長/東大地震研教授)

【デ活】防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的とした「データ利活用協議会」を立ち上げ、運営。

サブプロ【a】首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築では、 (1)被害の拡大を阻止し、都市機能の早期復旧・復興を実現する技術的課題抽出、データ利活用策の検討をするとともに、(2)データ利活用に向けた民間企業や関係機関等との連携を模索する(社会科学を中心とした防災研究)。16 の研究機関・大学(22 名)と 6 つの企業・団体(6 名)が研究開発を実施。(統括:田村 圭子 新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授、上石 勲:防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター副センター長)

サブプロ【b】官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備では、(1)官民連携超高密度観測データの収集・整備と、(2)マルチデータインテグレーションシステムの検討を行う (理学を中心とした防災研究)。3 つの研究機関・大学(27 名)と1つの企業・団体(1名)が研究開発を実施。(統括:酒井 慎一 東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 准教授、防災科学技術研究所 青井 真 地震津波火山ネットワークセンター長・総括主任研究員)

サブプロ【c】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備では、(1)非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備、(2)地盤-建物系のセンシングデータの収集・整備を行う(工学を中心とした防災研究)。13の研究機関・大学(27名)と2つの企業・団体(3名)が研究開発を実施。(統括:西谷 章 早稲田大学 理工学術院 建築学専攻/建築学科 教授、梶原 浩一 防災科学技術研究所 地震減災実験研究部門(兵庫耐震工学研究センター)部門長・総括主任研究員)

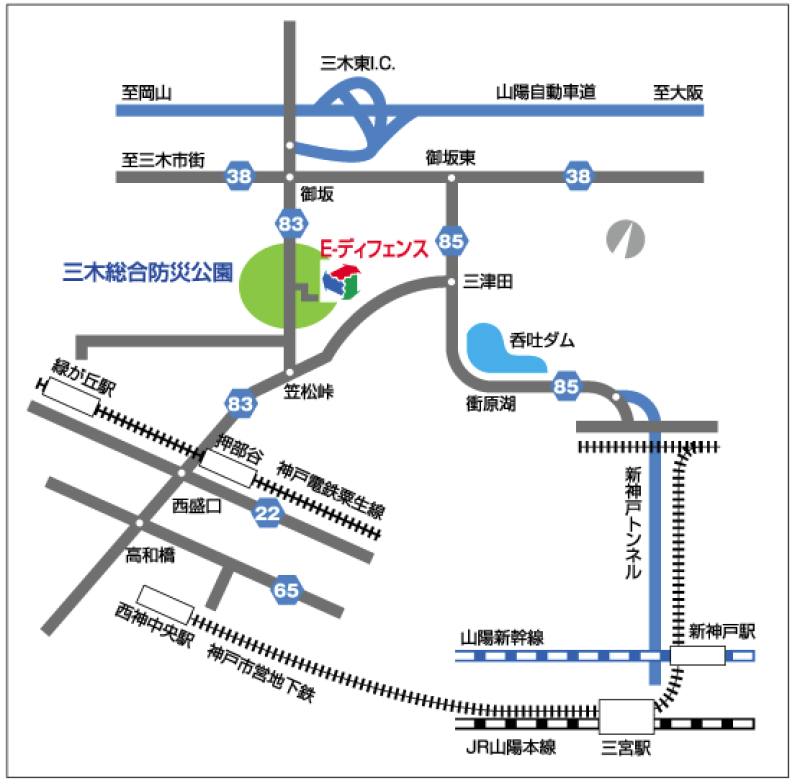

交通のご案内

- 電車をご利用の場合

-

神戸電鉄押部谷駅・緑が丘駅よりタクシーで約10分

神戸電鉄緑が丘駅より神姫ゾーンバス防災公園線で約15分(消防学校前下車)

神戸市営地下鉄西神中央駅よりタクシーで約25分

新幹線新神戸駅よりタクシーで約40分※タクシーをご利用の場合、公開実験終了後は大変込み合いますので事前のご予約をお勧めします

- 乗用車をご利用の場合

-

山陽自動車道三木東ICより約5分

※施設近辺に駐車場を用意しておりますが、限りがございます。

なるべく、乗り合わせてお越し下さいますようお願いいたします。

国立研究開発法人防災科学技術研究所

兵庫耐震工学研究センター(E-ディフェンス)

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋 1501-21

Tel:0794-85-8211(代表)/ Fax:0794-85-7994

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe Readerのダウンロード