報道発表

首都圏レジリエンスプロジェクト 令和元年度 第1回“デ活シンポジウム”のお知らせ

企業も強くなる 首都圏も強くなる~テーマ別分科会の挑戦~

令和元年6月21日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下、防災科研)は、7月19日(金)、令和元年度 第1回 デ活シンポジウム「企業も強くなる 首都圏も強くなる~テーマ別分科会の挑戦~」を開催します。

首都直下地震などの災害に備え、防災科研が取り組む「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト(通称:forR)」は、本年度でプロジェクト実施3年目を迎えます。forR では初年度に産官学民からなる「データ利活用協議会(通称:デ活)」を立ち上げ活動を続けています。本年度は、更なるデータ利活用の深化・拡大に向けて、会員ニーズ別に分科会を設定し、その分野での問題解決に取り組む民間企業や行政機関等を構成員として、社会のニーズ把握・課題解決に特化した研究活動を開始しました。本シンポジウムでは、分科会活動に期待される、災害時の事業継続のためのより具体的なデータ利活用について議論します。なお、産学官連携による研究と人材の中核拠点の構築に取り組む防災科研の気象災害軽減イノベーションセンターとの共催により議論の幅を拡げます。

つきましては、本シンポジウムを是非ともご取材いただきたく、ここにご案内いたします。

- 名称

-

令和元年度 第1回 デ活シンポジウム

「企業も強くなる 首都圏も強くなる~テーマ別分科会の挑戦~」 - 主催

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター

- 共催

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 気象災害軽減イノベーションセンター

- 日時

-

令和元年 7月19日(金)14時00分~17時00分(13時30分開場)

- 場所

-

都道府県会館101大会議室(東京都千代田区平河町2丁目 6-3)

- 詳細

-

詳細プログラム(予定)を参照。

- 参加登録等

-

https://forr.cc.niigata-u.ac.jp/duc/

※6月21日受付開始予定 - 本件配布先

-

文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、国土交通省交通運輸記者会

詳細プログラム(予定)

首都圏レジリエンスプロジェクト 令和元年度 第1回 デ活シンポジウム「企業も強くなる 首都圏も強くなる~テーマ別分科会の挑戦~」

日時:令和元年7月19日(金)14時00分~17時00分(13時30分開場)

場所:都道府県会館101大会議室

【プログラム】(敬称略)

13:30 開場

- 開会のあいさつ

-

14:00-14:10

- 国立研究開発法人防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター

センター長/プロジェクト総括/デ活会長 平田 直 - 文部科学省

- 国立研究開発法人防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター

- 第1部:基調講演 先進的な事業継続の枠組みとその事例

-

14:10-15:25

- データ利活用による事業継続の効果と期待

国立大学法人名古屋工業大学大学院 工学研究科 教授 渡辺 研司 - 全国にネットワークを持つ企業が多角的に取り組む防災・減災対策(仮)

- 首都圏レジリエンスプロジェクトに防災科研が期待すること

国立研究開発法人防災科学技術研究所 理事長 林 春男

- データ利活用による事業継続の効果と期待

- 第2部:分科会の取り組み紹介

-

15:25-16:10

- 建物付帯設備分科会

国立大学法人東京大学 地震研究所 教授 楠 浩一

日東工業株式会社 開発本部 新規開発部 部長 鈴木 宏

他、集合住宅分科会(仮) 、行政課題分科会(仮)、早期被害把握分科会(仮)、 大規模集客施設分科会(仮)、などを紹介予定

休憩(10分) - 建物付帯設備分科会

- 第3部:パネルディスカッション

-

16:10-16:50

企業も強くなる 首都圏も強くなる ~テーマ別分科会の挑戦~

モデレーター 白鴎大学特任教授/元TBSキャスター 下村 健一

パネリスト 渡辺研司教授、平田 直総括 - 閉会のあいさつ

-

16:50-17:00

国立研究開発法人防災科学技術研究所

気象災害軽減イノベーションセンター長 島村 誠

都道府県会館へのアクセス

(〒102-0093東京都千代田区平河町2丁目 6-3 / TEL 03-5212-9162)

- 東京メトロ有楽町線・半蔵門線

永田町駅:5番出口より地下連絡通路を経て徒歩約1分 - 東京メトロ南北線

永田町駅:9番b出口より地下連絡通路を経て徒歩約1分(地下1階出入口) - 東京メトロ丸の内線・銀座線

赤坂見附駅:D番出口より青山通り(国道246号)を上がり徒歩約5分(1階出入口)

首都圏レジリエンスプロジェクト 令和元年度のデ活シンポジウム年間予定

初年度より、プロジェクトの目的を達成するために、産官学民からなる「データ利活用協議会(略称:デ活)」を立ち上げ、年4回のイベントを実施しています。昨年度は 489 名(延べ 816 名)にご参加いただきました。

本年度は、更なるデータ利活用の深化・拡大に向けてテーマ毎の個別分科会を設置し、協議を続けています。昨年度に引き続き年間4回の開催を予定している情報共有イベント(シンポジウム)の中で、順次ご紹介して参ります。

- 今回実施

-

第 1 回イベント

【日時】 令和元年7月19日(金)14時~17時(13時30分開場)

【会場】都道府県会館101大会議室

「企業も強くなる 首都圏も強くなる~テーマ別分科会の挑戦~」

更なるデータ利活用の深化・拡大に向けて会員ニーズ別に設置した分科会について紹介します。 - 今後の予定

-

第2回イベント

【日時】令和元年9月24日(火)14時~17時(13時30分開場)

【会場】都道府県会館(予定)

第3回イベント

【日時】令和元年12月16日(月)14時~17時(13時30分開場)

【会場】調整中

第4回イベント

【日時】令和2年2月28日(金)13時30分~17時30分(12時30分開場)

【会場】予定:伊藤謝恩ホール(東京大学)

プロジェクト概要

■「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」

(総括:平田 直 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター長/東京大学 地震研究所 教授)

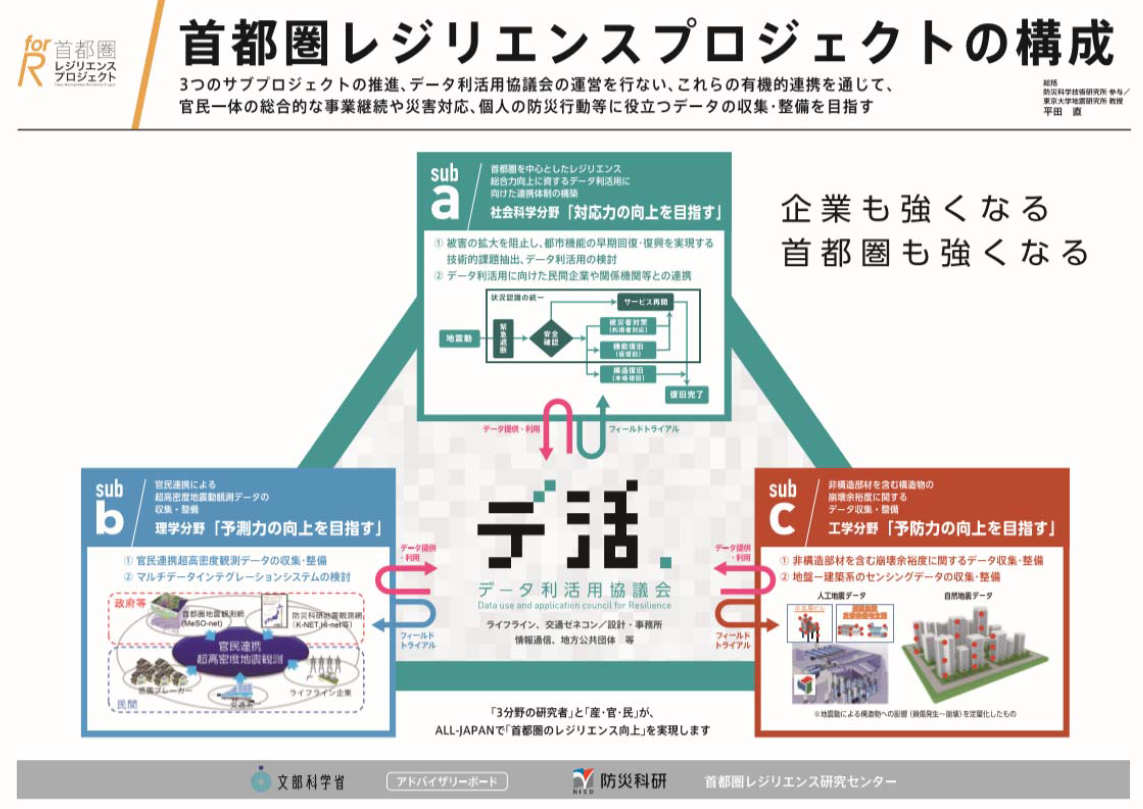

【デ活】防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的とした「データ利活用協議会」を立ち上げ、運営。

サブプロ【a】首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築では、 (1)被害の拡大を阻止し、都市機能の早期復旧・復興を実現する技術的課題抽出、データ利活用策の検討をするとともに、(2)データ利活用に向けた民間企業や関係機関等との連携を模索する(社会科学を中心とした防災研究)。16の研究機関・大学(22名)と6つの企業・団体(6名)が研究開発を実施。(統括:田村 圭子 新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授、上石 勲 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター副センター長)

サブプロ【b】官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備では、(1)官民連携超高密度観測データの収集・整備と、(2)マルチデータインテグレーションシステムの検討を行う(理学を中心とした防災研究)。3つの研究機関・大学(27名)と1つの企業・団体(1名)が研究開発を実施。(統括:酒井 慎一 東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 准教授、青井 真 防災科学技術研究所 地震津波火山ネットワークセンター長/総括主任研究員)

サブプロ【c】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備では、(1)非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備、(2)地盤-建物系のセンシングデータの収集・整備を行う(工学を中心とした防災研究)。13の研究機関・大学(27 名)と2つの企業・団体(3名)が研究開発を実施。(統括:西谷 章 早稲田大学 理工学術院 建築学専攻/建築学科 教授、梶原 浩一 防災科学技術研究所 地震減災実験研究部門(兵庫耐震工学研究センター)部門長/総括主任研究員)