報道発表

E-ディフェンス公開実験のお知らせ

-災害拠点建物の災害時機能継続性を検証する-

令和元年11月14日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立大学法人東京地震研究所

プレス発表資料(公開実験お知らせ)

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林春男)は、文部科学省地球観測システム研究開発費補助事業「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」の一環として、国立大学法人東京大学とともに「非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」に取り組んでいます。

本公開実験は、市役所など災害対策拠点となる建物の機能継続性を検証する、実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を活用した実大振動台実験です。耐震構造を強化した3階建て鉄筋コンクリート造(RC造)建物に、天井・窓・外壁タイル・屋上置き配管を取り付け、建物が実際に利用される状態で実験することで、災害拠点建物の災害時における機能継続性の検証に資するデータを収集・整備します。

- 1.実験主体

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立大学法人東京大学地震研究所

- 2.日時

-

令和元年12月4日(水) 12時30分受付開始 (13時00分受付締切)

※工程の都合上、実施時間が変更される場あります。 - 3.場所

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋1501-21

- 4.対象

-

報道機関・研究機関・建設関係者・防災関係者・一般の方など。

報道機関の方:「プレスご回答用紙」にて、FAXでお申込みください。

※事前のご質問に関しては「プレスご回答用紙」に添えてご提出ください。

報道機関以外の方:下記HPよりお申込みください。

http://www.bosai.go.jp/hyogo/ (要事前登録 定員100名 先着順) - 5.内容

-

ページ下部参照。

- 6.配布先

-

文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、大阪科学・大学記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、三木市政記者クラブ

- 担当者

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センター

主任研究員 中村いずみ

国立大学法人東京大学 地震研究所

教授 楠 浩一

- 連絡先

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センター 研究推進室

TEL:0794-85-8211(代表) FAX:0794-85-7994

E-mail : e-def[AT]bosai.go.jp

※[AT]を@に変換してください

1.はじめに

国立研究開発法人防災科学技術研究所では、文部科学省地球観測システム研究開発費

補助事業「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」※1の一環とし

て、国立大学法人東京大学との連携により、大地震が発生した際の早期の被害推定及び都

市機能の速やかな回復を目指し、都市を構成する建物の機能保持及び建物倒壊までの崩

壊余裕度に関するデータの収集・分析・解析により建物の予防力向上を図る研究を実施し

ています※2。

今回の公開実験では、地震発生後に、市役所など災害対応の拠点となる建物が継続して

使用可能か否かを迅速に判定する手法を確立するため、防災科学技術研究所が所管する

世界最大の「実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)」を活用して、耐震構造

の3階建て鉄筋コンクリート(RC)造建物を対象とする大型振動台実験を実施します。

具体的には、①天井・窓・外壁仕上げタイル・屋上配管などの非構造部材を含む建物の機

能を検証するとともに、構造体及び非構造部材の損傷把握システムの開発に資するデー

タを収集・整備するほか、②実験の対象となる建物としては、前述のとおり災害拠点建物

を想定していますが、巨大地震時の損傷の抑制と地震後の機能継続性を達成する新たな

柱・梁部分の施工方法及びその有効性について検証を行います。

※1:自然災害に対し、安全・安心を確保してレジリエントな社会を構築することを目標とするプロジェクト(参考資料2参照)

※2:研究課題「災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定」

2.実験概要

- ①災害対応の拠点となるRC 造建物(非構造部材を含む)の機能検証及びデータの収集・整備

-

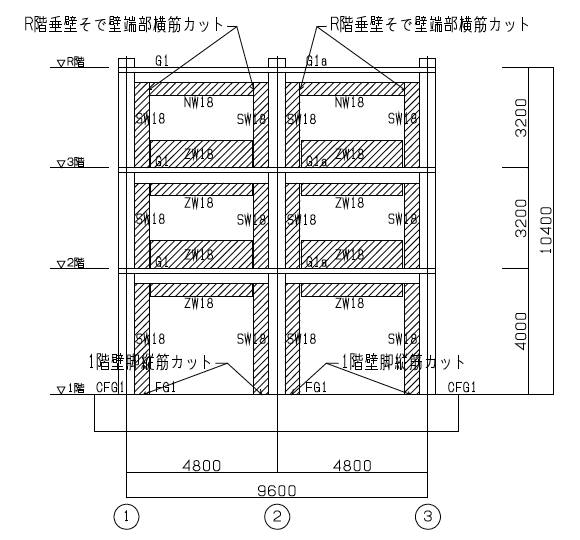

今回の実験の対象となる建物は、災害拠点となる役所建物を想定した3階建てのほぼ実物大の建物です(図1)。設計は、災害拠点設計ガイドライン注1に従って設計しています。階高は、一般的な役所建物を参考に、1階部分は4m、2階以上は3.2m としています。平面の大きさは、およそ5m×10m としており、今回の実験では長辺方向に加振します。

図1 試験体の立面図

図1 試験体の立面図 写真 試験体の施工状況

写真 試験体の施工状況建物の2階及び3階には 、天井が施工されています。3階の天井は耐震天井注2であり 、 2階は特別な対策が取られてい非耐震天井です。天井の被害を把握するため、天井には加速度センサが貼付されています。 また、屋根裏および床から画像を記録しています。

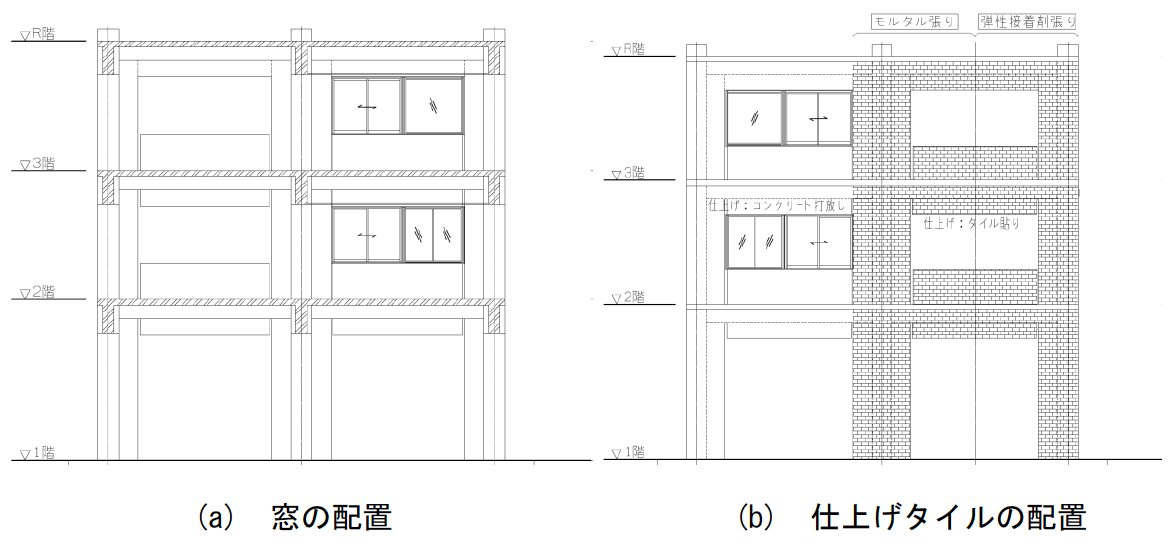

同じく2階及び3階には 、窓が設置されています(図2(a) )。3階は耐震性の低い窓ガ

ラス、2階は耐震性の高い窓ガラスになっています。いずれの窓ガラスも、飛散防止のためにシートが貼られています。ガラスの損傷は変形に依存するため 、変位計が取り付けられています。外壁には仕上げのタイルが貼られています(図2(b) )。タイル仕上げは、通常のモルタ ルで貼り付けたものと、変形に追従しやすい弾性接着剤で貼り付けたものが、梁の中央で左右に分かれています。タイルの浮きを自動把握するために、光ファイバーケーブルが貼り付けられています。

屋上についても、熊本地震などで確認された、屋上の配管用の置き基礎の転倒の被害とその対策注3の実用性を確認するために 、屋上には対策を講じた置き基礎と対策を講じていない置き基礎が配置されています。

図2 非構造部材の設置計画

図2 非構造部材の設置計画一連の実験では、災害拠点として設計された建物の耐震性能と継続利用性を、地震の大きさを変えながら確認します。また、非構造部材に関しては、地震の大きさと被害の関係を把握し、非構造部材の被害と継続使用性、及び復旧の容易さを確認します。

また、実験においては、簡易で安価な普及型センサ、光ファイバーや画像解析による計測を行い、構造体及び非構造部材の損傷把握システムの開発に資するデータを収集・整備します。センシング技術の向上を図ることにより、即時の建物応急危険度判定注4及び自治体の早期被害把握と即時災害対応への支援・連携を意識した、建物の構造体と非構造部材を含めた耐震性能判定システムの開発研究を実施していきます。

- ②巨大地震時の損傷の抑制と地震後の機能継続性を達成する新たな柱・梁部分の施工方法及びその有効性の検証

-

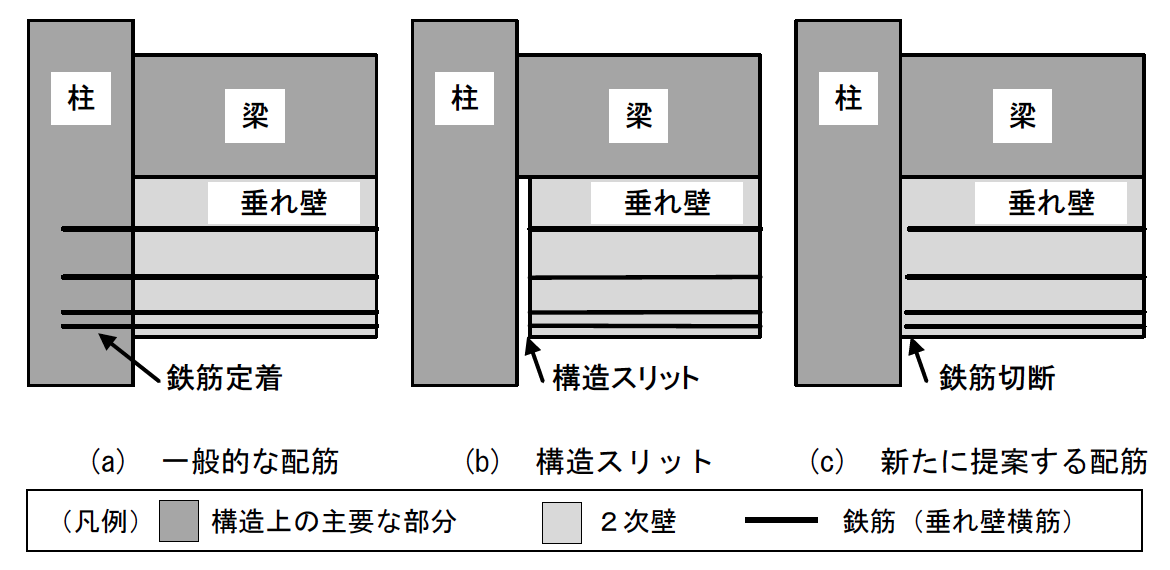

一般的な建物には、柱の横に袖壁、梁の上に腰壁、梁の下には垂れ壁といった、薄い壁(2次壁と呼ばれます。)が取り付けられます(図3(a))。2次壁は、構造上の主要な部分とはならない壁ですが、部分的に地震力などに対する抵抗を増大する効果があります。

しかし、大きな引張り力で鉄筋が伸び、更に圧縮力が作用すると鉄筋がくの字に曲がり、周りのコンクリートを傷めます。災害拠点建物では、大きな地震の後でも継続してその機能を維持する必要がありますが、こうした損傷が生じると、継続利用性が損なわれます。

そのため、これまでの設計では、図3(b)のように、構造スリットという隙間を設けます。しかしこの方法では、折角の2次壁の効果を捨てることになります。そこで、本研究課題では、新たに図3(c)の様に圧縮側の力だけをコンクリートに負担させ、鉄筋は柱表面で切断し、引張力を負担しないことでコンクリートの損傷を低減する新しい配筋方法を提案しています。

今回の公開実験では、新しい配筋方法の有効性を比較検証するため、1階と最上階では図3(c)の配筋を、それ以外の階では図3(b)の配筋を採用しています。 図3 2次壁端部の処理

図3 2次壁端部の処理

注1 災害拠点ガイドライン

自治体の災害対策本部が置かれるなど災害応急対策の拠点となる建築物が、被災時においてもその機能を継続して発揮できるようにするため、設計に当たって配慮すべき事項を平成 30 年に国土技術政策総合研究所が国総研資料としてまとめたものです。正式名称は「災害拠点建築物の設計ガイドライン(案)」です。その後国土交通省は同年に別途「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」をまとめています。

注2 耐震天井

地震による天井脱落などの被害に鑑みて、天井脱落対策の規制ができました。建築基準法施行令等は平成25年7月12日に、関連告示は平成25年8月5日に公布されました。この新基準により、耐震性を高めた天井を耐震天井と呼びます。

注3 配管用の置き基礎

屋上には防水材が仕上げとして塗布されています。配管等を止めるためのアンカーを打設すると、この防水仕上げに穴をあけてしまうこととなり、漏水の原因となります。その為、配管の基礎部は、屋上に置いてあるだけであるのが一般的です。大きな揺れを受けても転倒しにくくするため、1か所当たりの脚の数を2本から4本に増やしています。

注4 建物応急危険度判定

地震被害を受けた建築物の現地調査を行い、余震による倒壊や落下物等の危険度を判定ステッカーで表示し、人命に関わる二次災害の防止を目的としています。

3.実験スケジュールと留意事項

- (1)公開実験スケジュール(案)

-

令和元年 12月4日(水)

12:30 受付開始

13:00 受付締切

13:20 事前説明(計測制御棟 1階ロビー)

14:00 公開実験開始(準備状況によりやむを得ず変更する場合があります。)

14:30 公開実験終了(予定のため遅れる場合があります。)

16:00 記者会見(計測制御棟 1階ロビー) - (2)取材上の留意事項

-

- 見学および取材にあたっては、現場の係員の指示に必ず従って下さい。安全には細心の注意を払っていますが、防災科学技術研究所に明らかに瑕疵があった場合を除き見学者、報道関係の怪我機材破損等責任は負いかねますでご了承下さい。

- 工程の都合上、実験の予定が変更される場合があります。

- 試験体内部並びに振動台上にはお入りいただけませんのでご了承下さい。

- 実験棟内(1階フロアは除く)に報道関係者専用席を設けます。専用席でのビデオカメラ等は各社1台とします。

- 加振5分前からライト、フラッシュ等は禁止です。

- 当施設には、食堂売店が無く、コンビニエンスストア等も近傍に有りません。

- 見学者、報道関係者用の待機部屋はございません。

- 施設敷地内では禁煙へのご協力をお願いいたします。

- 実験棟内では、ヘルメットを必ず着用して下さい。

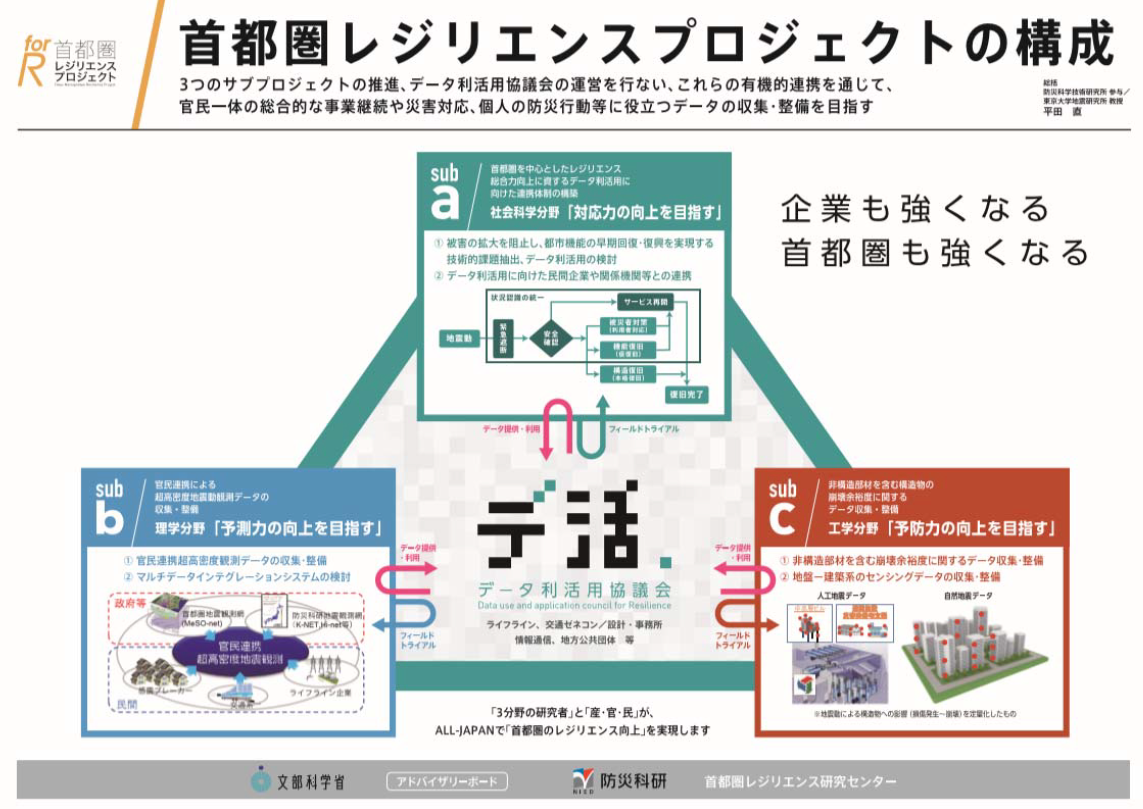

プロジェクト概要

■「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」

(総括:平田 直 防災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター長/東京大学 地震研究所 教授)

【デ活】防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的とした「データ利活用協議会」 を立ち上げ、運営。

※上記プロジェクトは以下のサブプロ【a】~【c】により構成しており、本研究課題 (「災害拠点建物の安全度即時評価および継続使用性即時判定 」は、サブプロ【c】として実施。

サブプロ【a】首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築では、 (1)被害の拡大を阻止し、都市機能の早期復旧・復興を実現する技術的課題抽出、データ利活用策の検討をするとともに、 (2)データ利活用に向けた民間企業や関係機関等との連携を模索する (社会科学を中心とした防災研究 。16の研究機関・大学(22名)と6つの企業・団体(6名)が研究開発を実施。(統括:田村 圭子 新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授、上石 勲 防 災科学技術研究所 首都圏レジリエンス研究センター副センター長)

サブプロ【b】官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備では、(1)官民連携超高 密度観 測データの収集・整備と、(2)マルチデータインテグレーションシステムの検討を行う(理学を中心とした防災研究)。3つの研究機関・大学(27名)と1つの企業・団体(1名)が研究開発を実施。(統括:酒井 慎一 東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 准教授、青井 真 防災科学技術研究所 地震津波火山ネットワークセンター長 /総括主任研究員)

サブプロ【c】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備では、 (1)非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備、 (2)地盤-建物系のセンシングデータの収集・整備を行う (工学を中心とした防災研究 。13の研究機関・大学(27名)と2つの企業・団体(3名)が研究開発を実施。(統括:西谷 章 早稲田大学 理工学術院 建築学専攻/建築学科 教授、梶原 浩一 防災科学技術研究所 地震減災実験研究部門(兵庫耐震工学研究センター)部門長 /総括主任研究員)

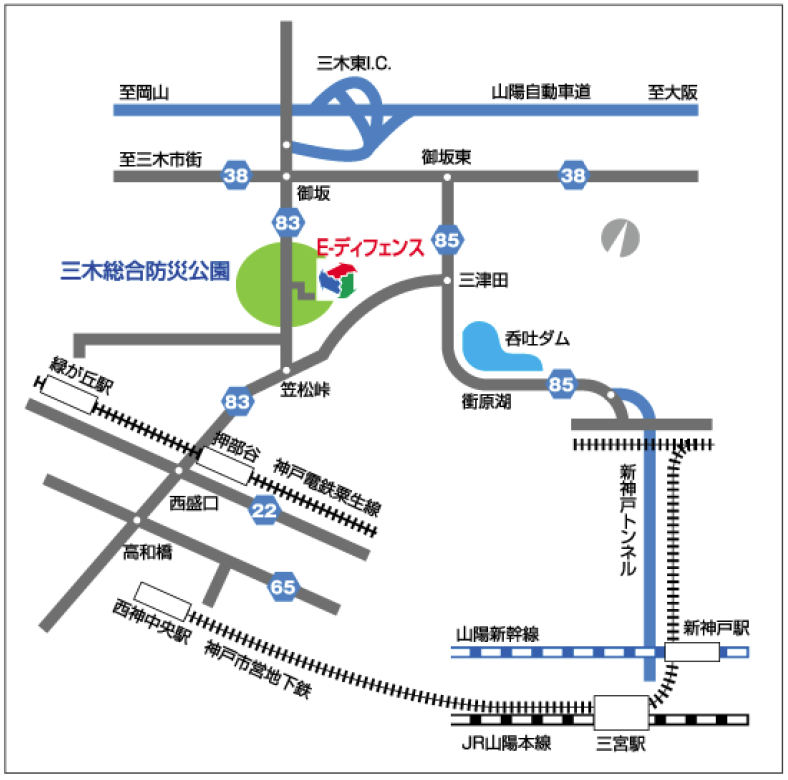

交通のご案内

- 【電車をご利用の場合】

-

神戸電鉄押部谷駅・緑が丘駅よりタクシーで約10分

神戸電鉄緑が丘駅より神姫ゾーンバス防災公園線で約15分(防災公園前下車) 神戸市営地下鉄西神中央駅よりタクシーで約25分

新幹線新神戸駅よりタクシーで約40分

※タクシーをご利用の場合、公開実験終了後は大変込み合いますので事前のご予約をお勧めします - 【乗用車をご利用の場合】

-

山陽自動車道三木東ICより約5分

※施設近辺に駐車場を用意しておりますが、限りがございます。

なるべく、乗り合わせてお越し下さいますようお願いいたします。

国立研究開発法人防災科学技術研究所

兵庫耐震工学研究センター(E-ディフェンス)

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋 1501-21

Tel:0794-85-8211(代表)/ Fax:0794-85-7994

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe Readerのダウンロード