報道発表

「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」 令和元年度 成果報告会 ~ データ利活用力向上のため「励むべきこと」は何か ~

令和2年1月31日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

プレス発表資料

国立研究開発法人 防災科学技術研究所(理事長:林 春男 以下、防災科研)は、標記シンポジウムを令和2年2月28日(金)、東京大学伊藤謝恩ホールにて開催します。

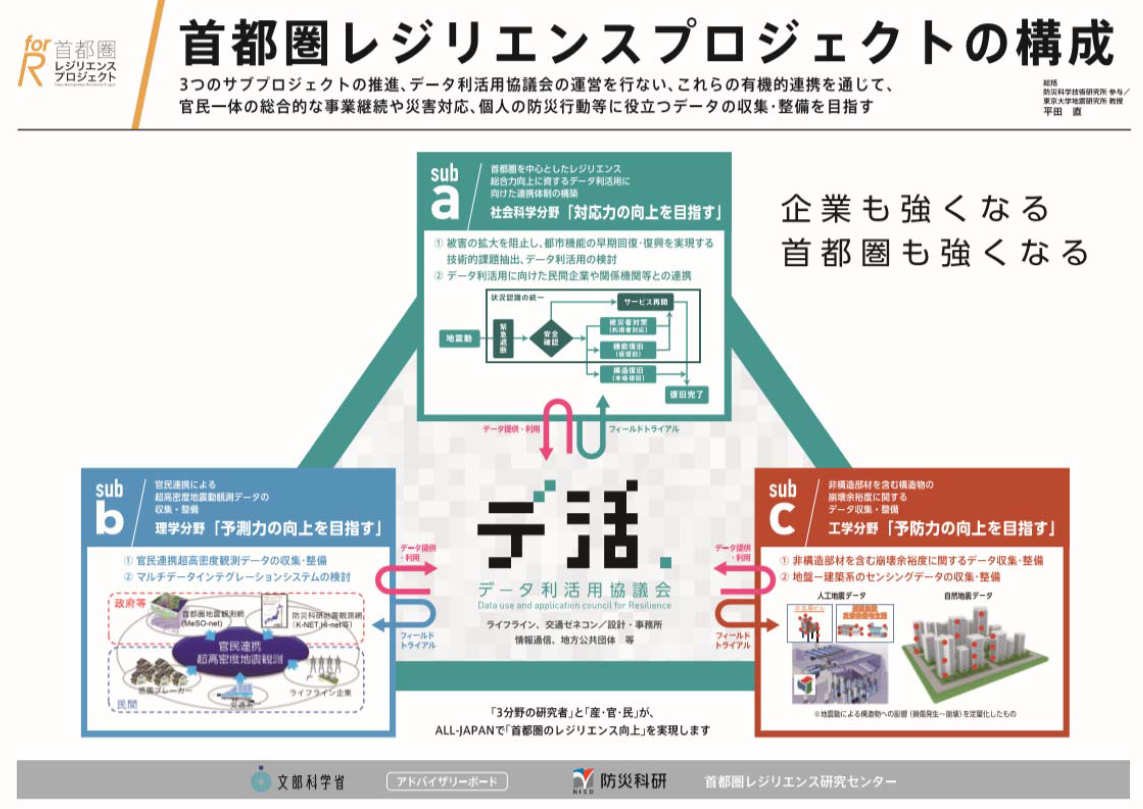

首都直下地震などの災害に備え、防災科研が取り組む「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト(通称:forR)」は、産官学民からなる「データ利活用協議会(通称:デ活)」を核とした、防災ビッグ・データ利活用(以下、「データ利活用」)の更なる深化・拡大に向けて、今年度からは会員ニーズ別の課題に基づいた分科会を立ち上げ、社会実装に向けた活動を開始いたしました。本会では、この1年間の活動成果を共有し、今後の取り組みについて話し合います。パネルディスカッションでは、元・TBSキャスター下村氏が、甚大・広域化する災害にそなえて「データ利活用」力を向上するために「励むべき」ことは何か、気象災害軽減コンソーシアムにおいて「データの利活用」に取り組んでいるJIPDEC 常務理事の坂下氏と防災科研 首都圏レジリエンス研究センター長の平田直から詳細な話を引き出します。

つきましては、本シンポジウムに是非ご参加いただきたく、ここにご案内いたします。また、報道関係の皆様には、是非ご取材いただきますよう、お願い申し上げます。

- 日時

-

令和2年2月28日(金)13時30分~17時00分(12時30分開場)

なお、13時より15分間、データ利活用協議会総会を実施します - 場所

-

東京大学 伊藤謝恩ホール(地下2階)

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3−1 - 詳細

-

下記参照

- 参加費

-

無料

- 参加登録等

-

https://nied-forrduc-regist.smartcore.jp

※1月31日受付開始予定(満席となり次第締め切り)

※取材のお申し込みは末尾のお問い合わせ先へお願いいたします。 - 主催

-

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

本件配布先:文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、国土交通省交通運輸記者会

詳細プログラム

「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」 令和元年度 成果報告会

~データ利活用力向上のため「励むべきこと」は何か~

日時:令和2年2月28日(金)13時30分~17時00分(12時30分開場)

場所:東京大学 伊藤謝恩ホール(地下2階)

【プログラム】(敬称略)

- 12:30 開場

- 13:00-13:15 データ利活用協議会 総会

- 13:30-13:35 文科省あいさつ

- <第I部 基調講演>

-

13:35-13:55 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクトの3年目の成果

首都圏レジリエンスプロジェクト総括/東京大学地震研究所 教授 平田 直13:55-14:30 民間とのデータ連携の問題点と課題

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)常務理事 坂下 哲也 - <第Ⅱ部 デ活およびプロジェクトにおける本年度の成果と注目研究>

-

- 14:30-14:50 データ利活用協議会の活動

サブプロ(a)統括 / 新潟大学 教授 田村 圭子

各分科会会長・副会長 - 14:50-15:05 サブプロ(a)「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクトに資するデータ利活用に向けた連携体制の構築」

サブプロ(a)統括 / 防災科研 上石 勲 - 15:05-15:20 サブプロ(b) 「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」

サブプロ(b)統括 / 防災科研 青井 真

サブプロ(b)統括 /東京大学 准教授 酒井 慎一 - 15:20-15:35 サブプロ(c) 「非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」

サブプロ (c)統括 / 防災科研 梶原 浩一

サブプロ (c)統括 /早稲田大学 教授 西谷 章

15:35-15:50 休憩

- 14:30-14:50 データ利活用協議会の活動

- <第Ⅲ部 パネルディスカッション>

-

15:50-16:55 データ利活用力向上のため「励むべきこと」は何か

話し手:

坂下 哲也 氏

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)常務理事

平田 直 氏

首都圏レジリエンスプロジェクト総括 / 東京大学地震研究所 教授

聞き手:

下村 健一 氏

令和メディア研究所主宰 / 白鴎大学 特任教授 / 元 TBS キャスター16:55-17:00 おわりに

首都圏レジリエンスプロジェクト 令和元年度のデ活シンポジウム年間予定

初年度より、プロジェクトの目的を達成するために、産官学民からなる「データ利活用協議会(略称:デ活)」を立ち上げ、年4回のイベントを実施し、昨年度は489名(延べ816名)にご参加いただきました。

本年度は、更なるデータ利活用の深化・拡大に向けてテーマ毎の個別分科会を設置し、その活動状況を、情報共有イベント(シンポジウム)の中で、順次ご紹介して参りました。

- 実施済み

-

第1回イベント

【日時】 令和元年7月19日(金)14時~17時

【会場】都道府県会館101大会議室

「企業も強くなる 首都圏も強くなる ~テーマ別分科会の挑戦~」

更なるデータ利活用の深化・拡大に向けて会員ニーズ別に設置した6つの分科会の取り組みについてご紹介しました。

http://forr.bosai.go.jp/duc/archives/sympo_20190719/第2回イベント

【日時】令和元年9月24日(火)14時~17時

【会場】都道府県会館101大会議室

「企業も強くなる 首都圏も強くなる ~住民や従業員・職員の安全力を高める~」「建物付帯設備分科会」「生活再建分科会」の2つの分科会を軸に、住民や従業員・職員の安全力を高める枠組みと事例について議論しました。

http://forr.bosai.go.jp/duc/archives/sympo_20190924/第3回イベント

【日時】令和元年12月16日(月)14時~17時

【会場】都道府県会館101大会議室

「企業も強くなる 首都圏も強くなる ~首都圏を襲う台風災害の怖さを改めて学ぶ~」 今回は防災科研の取り組みと「生活再建分科会」「インフラ分科会」の研究活動に焦点をあて、今秋、首都圏等を襲った台風による同時多発広域災害から学んだ事例について議論しました。

http://forr.bosai.go.jp/duc/archives/sympo_20191216/ - 今回実施

-

第4回イベント

【日時】令和2年2月28日(金)13時30分~17時00分

(12時30分開場)

【会場】伊藤謝恩ホール(東京大学)

「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」令和元年度 成果報告会 ~データ利活用力向上のため「励むべきこと」は何か~

プロジェクト概要

■「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」

(総括:平田 直 防災科研 首都圏レジリエンス研究センター長/東京大学 地震研究所 教授)

【デ活】防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に資することを目的とした「データ利活用協議会」を立ち上げ、運営。

【サブプロ(a)】首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築では、 (1)被害の拡大を阻止し、都市機能の早期復旧・復興を実現する技術的課題抽出、データ利活用策の検討をするとともに、(2)データ利活用に向けた民間企業や関係機関等との連携を模索する(社会科学を中心とした防災研究)。16 の研究機関・大学(22名)と6つの企業・団体(6名)が研究開発を実施。(統括:田村 圭子 新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授、上石 勲 防災科研 首都圏レジリエンス研究センター副センタ ー長)

【サブプロ(b)】官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備では、(1)官民連携超高密度観測データの収集・整備と、(2)マルチデータインテグレーションシステムの検討を行う(理学を中心とした防災研究)。3つの研究機関・大学(27名)と1つの企業・団体(1名)が研究開発を実施。(統括:酒井 慎一 東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 准教授、青井 真 防災科研 地震津波火山ネットワークセンター長/総括主任研究員)

【サブプロ(c)】非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備では、(1)非構造部材を含む崩壊余裕度に関するデータ収集・整備、(2)地盤-建物系のセンシングデ ータの収集・整備を行う(工学を中心とした防災研究)。13の研究機関・大学(27名)と2つの企業・団体(3名)が研究開発を実施。(統括:西谷 章 早稲田大学 理工学術院 建築学専攻/建築学科 教授、梶原 浩一 防災科研 地震減災実験研究部門(兵庫耐震工学研究センター)部門長/総括主任研究員)