報道発表

天明三年浅間災害記念石造物に関する共同展示の実施について

令和2年5月29日

防災科学技術研究所

嬬恋郷土資料館

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長: 林春男)と嬬恋郷土資料館(館長: 関俊明)は、Web マップ※と実物展示を連携させた天明三年浅間災害記念石造物に 関する共同展示を令和2年5月 29 日より実施します。

※災害記念碑デジタルアーカイブマップ【https://dil-db.bosai.go.jp/saigai_sekihi/】

- 内容

国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市)と嬬恋郷土資料館 (群馬県嬬恋村)は、天明三年浅間災害記念石造物に関する共同展示を令和2年 5月29日より実施します。

防災科学技術研究所は、「天明三年を語り継ぐ会(会長:関俊明)」と共同で、天明三年浅間災害記念石造物情報の再収集を行い、地点情報と写真、石碑内容の概要を同研究所 Web ページの「災害記念碑デジタルアーカイブマップ」等で公開します。

嬬恋郷土資料館は、天明三年浅間災害記念石造物のデジタルアーカイブを、 歴史文化財と減災文化を融合させた展示として公開することとしています。

天明三年浅間災害は1783年に発生した浅間山の噴火による火砕流や火山灰、土石なだれ、泥流などによる災害です。吾妻川、利根川流域を中心に被害をもたらしました。

インターネット環境の活用による歴史的災害資料の閲覧と、実際の展示館での体験を組み合わせることで、天明三年浅間災害を知り、地域に残る災害からの 復興の歩みや防災の学びとすることを目指しています。(詳細は、別紙資料) - 本件配布先

文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、刀水クラブ

(別紙資料)天明三年浅間災害記念石造物に関する 共同展示の実施

- 1.取組概要

-

群馬と長野の県境に位置する浅間山は、天明三年(1783 年)に溶岩流の流出、山体崩壊や広域に火山灰を降下する大規模な噴火をしました。この噴火による火山噴出物の影響で、土石なだれや泥流被害が発生し、群馬県嬬恋村をはじめ浅間山北麓、吾妻川・利根川流域に広く被害(以下、「天明三年浅間災害」という。)が発生しました。そのためこの噴火に関連して、慰霊を目的とした碑や泥流や洪水災害の記録など、災害を記念する石造物が各地で建造されました。こうした天明三年浅間災害記念石造物(以下、「天明三年石造物」という。)は、群馬県や埼玉県を中心に、長野県から東京都内、利根川河口の千葉県銚子市まで関東地方に広く分布しています。しかし噴火災害の発生から年月が経過したことで、天明三年石造物本体の消失や都市計画に伴う移転により情報が散逸していました。

今回、嬬恋郷土資料館(群馬県嬬恋村)と防災科学技術研究所 総合防災情報センター 自然災害情報室(以下、「自然災害情報室」という。)は、天明三年石造物情報を用いて嬬恋村のハザードマップ等と歴史文化財と減災文化を融合させた展示を実施することにしました。情報が散逸した石碑情報を再収集し、過去の災害情報と被災した地域の災害復興の「知を共有」し、防災の学びとすることが目的です。

178基の天明三年石造物情報は、嬬恋郷土資料館の関館長が代表を務める「天明三年を語り継ぐ会※1」が情報の収集と現地調査を担当し、石碑情報のデジタルアーカイブマップを公開する自然災害情報室がデータを構築しました。利根川流域全域における 178 基の天明三年石造物を Web マップ上で公開することは今回が初めてです。Web マップ上で石造物の情報を共有することで、ハザードマップと重ね合わせることや災害が発生した範囲の理解促進、別の地域の石造物との比較が可能になりました。

地点情報と写真、石碑内容の概要を整理した天明三年石造物情報は「災害記念碑デジタルアーカイブ(令和元年8月31日公開)」並びに「災害年表マップ(平成30年5月25 日)」上にて令和2年5月29日より公開します。REST形式のWeb APIでも発信します。

今回集約した 178 基の天明三年石造物は、印刻された碑文のすべてを公開するには至っていません。天明三年石造物の情報は、今後もデータの修正、補完をしてまいります。

研究者はもちろん、地域の文化財を知って守ること、防災・教訓に活かすことなどの助けにできるようにすることも目的の一つです。これらのインターネット環境の活用による歴史的災害資料の閲覧と実際の展示館での体験を組み合わせることで、天明三年浅間災害を知り、地域に残る災害からの復興の歩みや防災の学びとすることを目指しています。- ※1 天明三年を語り継ぐ会

- 「天明三年を語り継ぐ会」は、群馬県内で天明三年浅間災害の発掘調査や災害防災 研究等に携わる研究者、技術者のグループで、令和元年 10月から活動を行っています(会長:関俊明、副会長:㔟藤力・中島直樹、監査:小菅尉多、青木利文、梅村唯斗、山本直哉)。

- 2.共同展示予定と展開

-

- 嬬恋村郷土資料館における展示

- 嬬恋郷土資料館において、自然災害情報室の災害記念碑デジタルアーカイブマップに掲載した天明三年石造物のデータを、嬬恋村の防災ハザードマップと重ね合わせ、現在、展示リニューアル準備中の「プロジェクションマッピング」と連携させたデジタルコンテンツとして展示する予定です。歴史文化財と減災文化を融合させた展示として、とくに村民に向けた展示を行う準備を進めています。

嬬恋村には、鎌原観音堂に象徴される天明三年の災禍からの地域復興を成し遂げたという歴史文化財が今日の社会づくりへと結び付けられています。これらは、災害教訓・震災遺構でもあり、先人の語り継いできた歴史の文脈の中で、災害という出来事・事実を知り、現在・これからの地域創造に活かすという視点でこのマップが展示できることにも価値があります。

- 今後の展開

- 1)今後、碑文内容の充実、天明三年石造物の収録個体数の追加、位置情報精度向上等を行っていきます。

2)閲覧者からの意見・要望を踏まえて、情報の更新がはかれる仕組みを検討してまいります。

- 3.災害記念碑デジタルアーカイブマップについて

-

- 災害記念碑デジタルアーカイブマップ

- dil-db.bosai.go.jp/saigai_sekihi/

⇒ 天明三年石造物は、「1783年浅間山噴火」タブをクリック - マップの概要

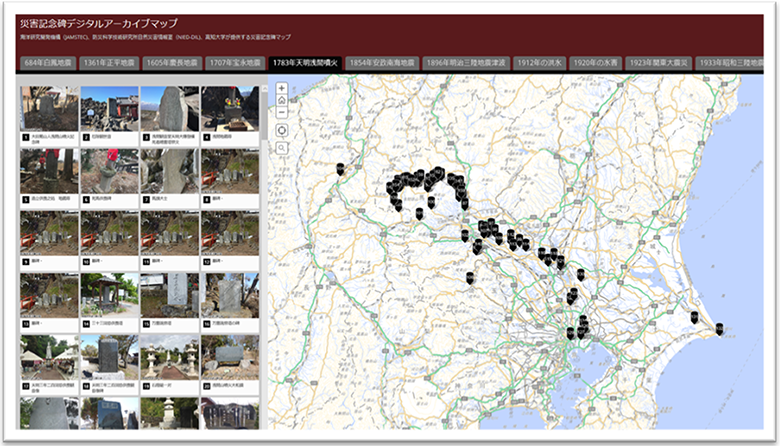

- 災害記念碑デジタルアーカイブマップは、令和元年8月 30 日に防災科学技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構と国立大学法人高知大学の3機関共同で公開しました。過去に大きな被害をもたらした地震・水害などの記録を刻む石碑・木簡等の総合情報を集約した Web マップです。石碑によっては、位置、概略だけでなく、3D デジタルモデルにリンクさせ立体的に表現しています。なお、今後、天明三年石造物についても、3D デジタルモデルの作成を検討していきます。

- マップの特徴

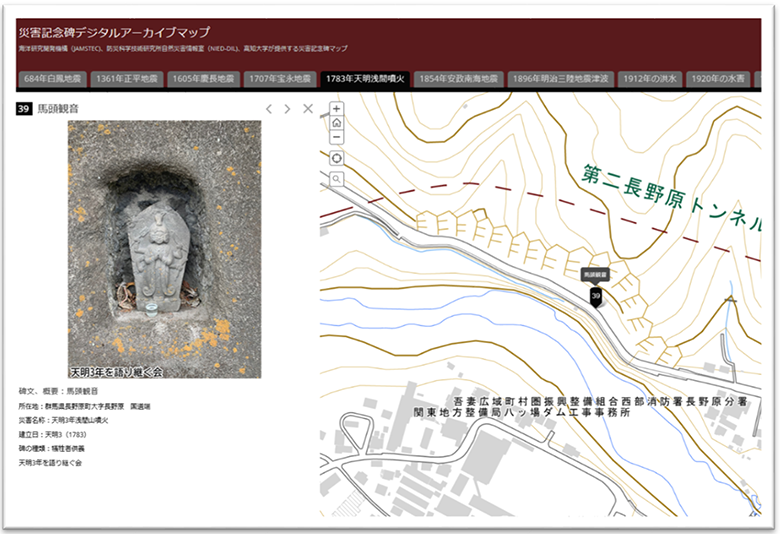

- 石造物の概要と地点情報の同時参照が可能です。地点情報は地理院地図(国土地理院提供)上に表示しています。地点情報またはサムネイル写真のいずれかを選択することで、石造物の概要を見ることができます。その際、地図画面では、選択した石造物の地点情報が表示されます。他の地域で発生した災害と石造物群の比較検索等も行うことなども可能です。石造物の情報は外部連携可能な Web API(REST形式)での公開も行います。

画像1 石碑の分布と写真一覧

画像1 石碑の分布と写真一覧 画像2 写真又は地図上のアイコンをクリックし、個別石造物の詳細情報を閲覧

画像2 写真又は地図上のアイコンをクリックし、個別石造物の詳細情報を閲覧 - 4 天明三年浅間災害記念石造物について

-

- 天明三年浅間災害とは

- 天明三年に発生した浅間山の噴火災害と関連する一連の災害現象のことです。嬬恋村鎌原では、「土石なだれ」に襲われた2人の女性の遺体が鎌原観音堂石段の発掘調査で見つかったことは、歴史の教科書に取り上げられるなどして広く知られています。火山噴火による噴出物が吾妻川へ流出し、下流に当たる本流の利根川流域に洪水災害が発生しました。この洪水災害は「天明泥流」などとも呼称されます。

- 天明三年石造物の出典と取組

- 天明三年浅間災害に関連する供養碑などの石造物は、これまでに「浅間山天明噴火史料集成Ⅴ(萩原進、1996)」、「群馬県立歴史博物館展示図録(1995)」、「天明三年浅間焼け(国土交通省利根川水系砂防事務所、2004)」などで集約されてきました。その後、「1783天明浅間山噴火報告書(内閣府中央防災会議・災害教訓の継承に関する専門調査会、2006)」では、116 基、「噴火の土砂洪水災害(井上公夫、2009)」では 119 基、「災害を語り継ぐ(関俊明、2018)」で 140 基などが、市町村誌や研究文献をもとに集約されてきました。しかしこれらの情報は十分な現地踏査によるものではなく、文献調査による一覧表作成などによるところも大きいのが現状でした。今回、「天明三年を語り継ぐ会」が主体となり現地調査を実施し 178 基まで確認するに至りました。今後もさらなる調査、更新を行う予定です。

- 補足説明資料

-

<嬬恋郷土資料館(群馬県嬬恋村鎌原)について>

昭和 58 年に開館した嬬恋村村営の資料館です。天明三年浅間災害に起因する「土石なだれ」に埋没した鎌原村の発掘資料を中心に、嬬恋村内で出土した縄文土器などの歴史資料を展示しています。

<国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市)について>

防災科学技術研究所は、昭和38年に設立された自然災害と防災に関する研究を行う文部科学省所管の研究所です。緊急地震速報の共同開発やゲリラ豪雨の観測予測技術の開発などを行っています。

今回、連携の主体となる総合防災情報センター自然災害情報室は、昭和 39年に設置された防災科学技術研究所の資料室で災害資料の収集、整理、保存、発信を行い、“知のネットワーク”の形成を目指しています。