報道発表

~雨の季節にあなたを守る~「災害リスクが一目でわかるマップ」の試験公開と「身近な災害リポート」の募集を行います

令和2年6月19日

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林春男) は、洪水や土砂災害のリスクを一人ひとりが把握し、適切な判断や行動をすることができる社会の実現を目指し、「災害リスクが一目でわかるマップ」の試験公開と「身近な災害リポート」の募集を行います。

- 内容:【詳細は別紙資料】

国立研究開発法人防災科学技術研究所は、雨量と災害の起こりやすい場所の情報を重ね合わせることにより、洪水や土砂災害のリスクの高い場所を視覚的に表示する「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版(災害リスクが一目でわかるマップ)」を試験公開(6月19日から10月末日)します。

加えて、広く一般の方々からの道路冠水や住宅浸水に関する情報提供(身近な災害リポート)を募集します。これは本マップが、実際の浸水・土砂災害等の災害を適切に表示しているかを検証するために行なうものです。

今後は、試験公開と検証を踏まえつつ、様々な組織の防災担当者をはじめ、一般の方々も災害リスクに備え、適切な判断や行動するための情報として活用されることを目指します。

「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」のアクセスは

→https://sip4dkit-web.bosai.go.jp/riskmap/index.html

情報提供は気象防災参加型モバイルサービス「ふるリポ!」へ

→https://fururipo.bosai.go.jp/fururipo/ - 本件配布先:文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会

~雨の季節にあなたを守る~ 「災害リスクが一目でわかるマップ」の公開と 「身近な災害リポート」の募集

- 1.「災害リスクが一目でわかるマップ」とは

-

実効雨量から推定される外力(ハザード)の情報と、被害を受ける可能性がある社会の脆弱性(バルナラビリティ)等の情報を重ね合わせることで,時々刻々と変化する災害リスクを視覚的にわかりやすく表示し、リアルタイムでの把握を容易にするものです。

正式名称は、「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」といい、本システムの特徴としては、雨量から推定される災害危険度(ハザード)の情報と、人口集中地区(DID; Densely Inhabited District)や浸水想定区域、土砂災害警戒区域など、災害の起こりやすい場所の情報(バルナラビリティ)と重ね合わせることで、内水氾濫や外水氾濫、土砂災害などのリスクの高い場所が一目で分かるように表示している点が挙げられます。

- (1)実効雨量 ~冠水・浸水危険度を示す指標~

- 空から降ってきた雨は、降った場所にとどまり続けるわけではなく、地面に浸み込んだり、側溝から下水道を通って排水されたりします。一方、雨量が多い場合には、降雨が排水しきれずにその場にたまり、道路冠水や宅地への浸水などを引き起こします。そのような冠水・浸水発生危険度を雨量から推定する指標として「実効雨量」を用いています。

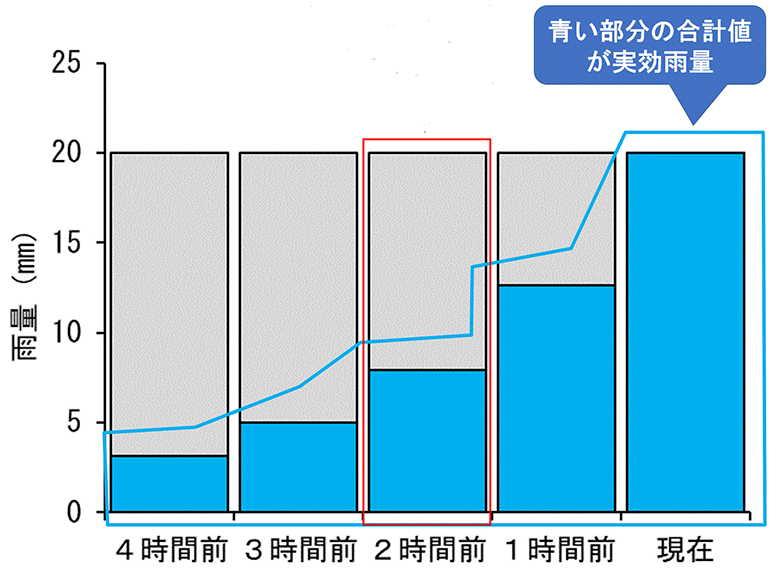

例えば、図1のように1時間当たり20ミリの雨が降り続いたとします。4時間前に降った雨のほとんどは、すでに地面に浸み込んだり、下水で排水されたりして、その場にはほとんど残っていないと考えられますので、係数を掛けて雨量の重みを軽くします。

一方、直前に降った雨は、その多くがまだその場に残っていると考えられますので、その重みを大きくします。図1は1.5時間前の雨量の重みが半分になるように計算した模式図を示したものであり、青い部分を合計した雨量を「実効雨量」と呼んでいます。

実効雨量では、半減期として1.5時間と72時間という値が用いられることが多く、半減期1.5時間実効雨量は「浸水発生の危険性」を、半減期72時間実効雨量は「土砂災害発生の危険性」を示す指標とされています。

なお、実効雨量は、国土交通省XRAIN(高性能レーダ雨量計ネットワーク)のデータに基づいて、250メートル間隔・10分更新で表示しています。

図1.実効雨量の模式図

図1.実効雨量の模式図- (2)人口集中エリアにおける内水氾濫リスク

- 人口が集中する地域では、地面がアスファルトなどで覆われていることが多く、降った雨が地面に浸み込まずに、そのまま側溝や下水道に流れ込むことがあります。都市部の下水道は1時間に50㎜の降雨に耐えるよう設計されている場合が多く、下水道で排水できる量を超えた雨が降ると、浸水が起こります。これを「内水氾濫」と呼んでいます。

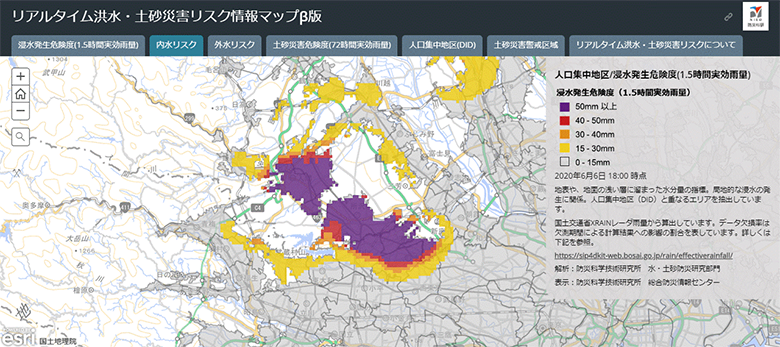

人口集中地区では内水氾濫が起こりやすいだけではなく、被害を受ける危険性のある人や資産が多量に集中しているので、内水氾濫に対する脆弱性(バルナラビリティ)が大きいと考えられます。「内水氾濫リスク」表示(図2)では、国勢調査で設定されている人口集中地区(DID; Densely Inhabited District)において、半減期1.5時間実効雨量から推定される浸水発生危険度を表示します。これにより、内水氾濫で被害が発生している可能性がある場所を詳細かつ一目で把握することができます。

図2.「内水氾濫リスク」の表示例(2020年6月6日18時00分)。清瀬市周辺で非常にリスクが高まっている。

図2.「内水氾濫リスク」の表示例(2020年6月6日18時00分)。清瀬市周辺で非常にリスクが高まっている。- (3)浸水想定区域における外水氾濫リスク

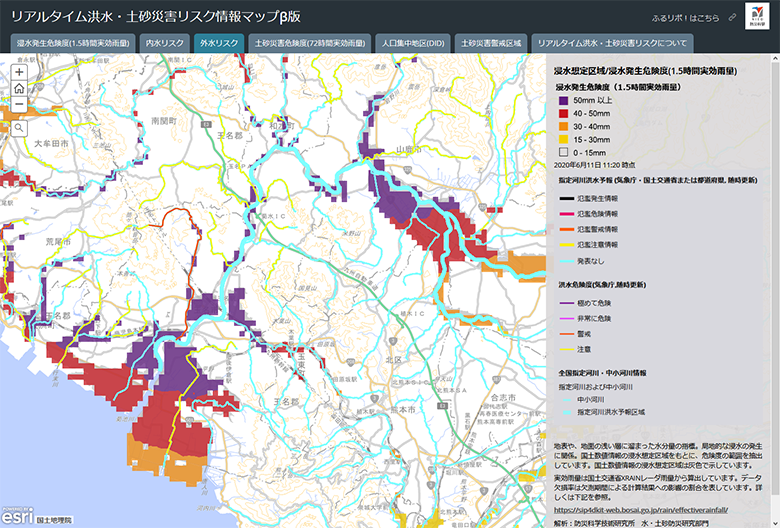

- 河川を流れる水があふれ、堤防を越えることを「外水氾濫」と呼んでいます。外水氾濫によって浸水が起こり得る場所は、「浸水想定区域図」として公表されています。また、国土交通省と気象庁が都道府県と共同して発表している「指定河川洪水予報」や気象庁が公表している「洪水警報の危険度分布」は、対象とする河川の氾濫危険度を表しています。「外水氾濫リスク」(図3)では浸水想定区域図と指定河川洪水予報および洪水警報の危険度分布の情報を重ねて表示することにより、河川の氾濫危険性と、もし氾濫が起こった場合の浸水危険域を把握することができます。

図3.「外水氾濫リスク」の表示例(2020年6月11日11時20分)。熊本県玉名市・山鹿市の菊池川流域で非常にリスクが高まっている。

図3.「外水氾濫リスク」の表示例(2020年6月11日11時20分)。熊本県玉名市・山鹿市の菊池川流域で非常にリスクが高まっている。- (4)土砂災害警戒区域における土砂災害発生リスク

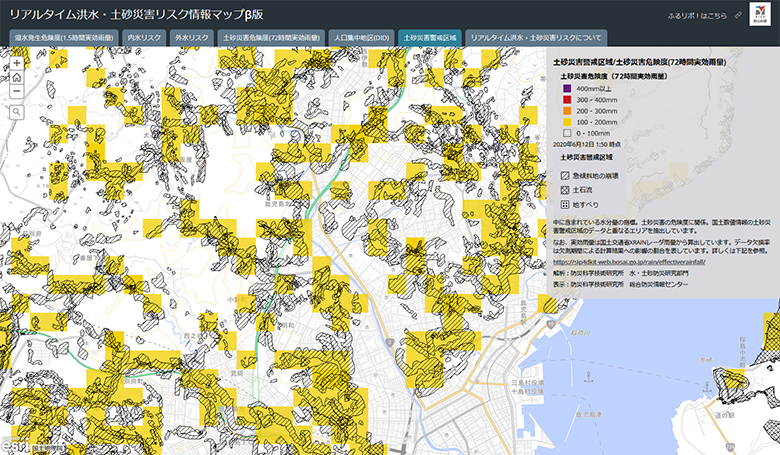

- 土砂災害警戒区域とは、「土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」として指定されている場所です。「土砂災害警戒区域」表示(図4)では、警戒区域ごとに半減期72時間実効雨量に基づく土砂災害発生危険度を表示します。地図をズームアップして表示することで、斜面単位での土砂災害発生危険度を把握することができます。

図4.土砂災害リスク「土砂災害警戒区域」の表示例(2020年6月12日1時50分、鹿児島市周辺)。

図4.土砂災害リスク「土砂災害警戒区域」の表示例(2020年6月12日1時50分、鹿児島市周辺)。 - 2.「身近な災害リポート」の募集について

-

「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」が表示するリスク情報は、まだ不確定要素があり、特に規模の小さい内水氾濫(河川のない場所での道路冠水や浸水など)は災害発生の把握が難しく、その検証が困難です。

防災科学技術研究所では、「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」におけるリスク評価のさらなる信頼性の向上を目指し、試験公開の期間に広く一般の方々から道路冠水や浸水などの情報提供(身近な災害リポート)を募集します。(情報提供の方法は別添資料。) - 3.おわりに

-

「リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ版」は、実効雨量から推定されるハザードの情報と、被害を受ける可能性がある社会の脆弱性(バルナラビリティ)等の情報を重ね合わせることで、時々刻々と変化する災害リスクを視覚的に把握ができます。

今後は、試験公開と一般の方々からお寄せいただく情報提供をもとに、リスク評価の更なる信頼性向上や情報発信のあり方を検討しつつ、様々な組織の防災担当者をはじめ、一般の方々が洪水・土砂災害リスクをいち早く把握し、適切な判断や行動につなげていくための情報として活用することを目指していきたいと考えています。

「身近な災害リポート」の提供方法について

-

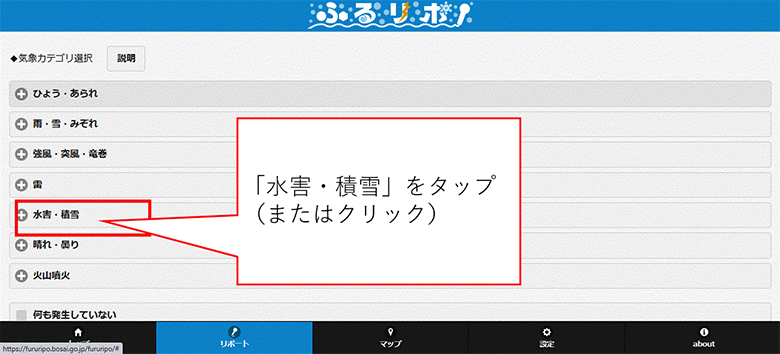

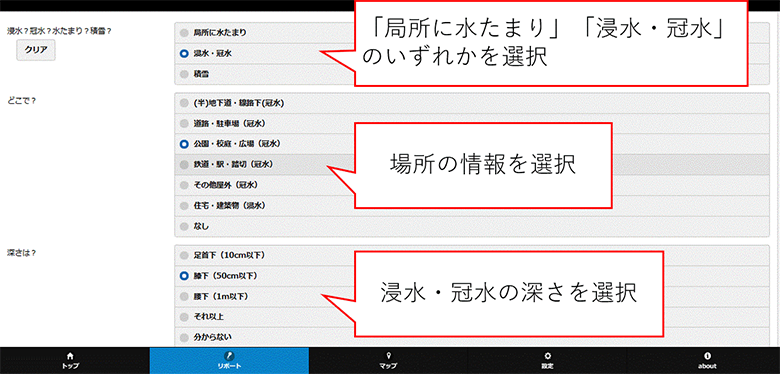

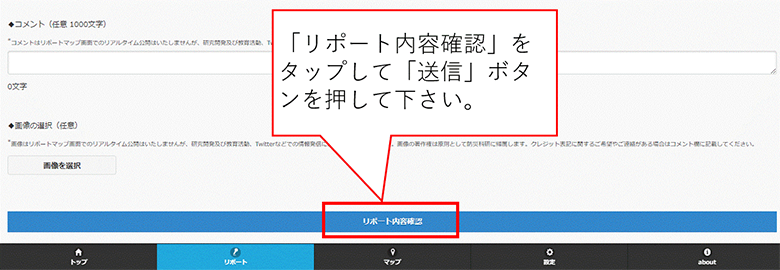

携帯電話やパソコンから気象防災参加型モバイルサービス「ふるリポ!」にアクセスしてください。こちらのURL(https://fururipo.bosai.go.jp/fururipo/)でもアクセスできます。

操作方法は以下のとおりです。

皆様からご提供頂いたリポート情報は、貴重なデータとして研究開発に活かすとともに、「ふるリポ!」マップ表示にて過去24時間のリポート情報を公開いたします。また、リポート情報(CSVファイル;日時、緯度、経度、リポートカテゴリ)はwebページ(「ふるリポ!」データダウンロードサイト)から誰でもダウンロードすることができます。リポート情報の公開に際しては、位置情報を近隣の代表点(緯度、経度は小数第2位まで)にするなど個人情報保護に十分配慮します。なおリポートは身の安全を最優先に配慮して行っていただきますようお願いいたします。

「ふるリポ!」データダウンロードサイト:http://mizu.bosai.go.jp/key/fururipo_DL