報道発表

「富士山火山防災対策等の推進に向けた火山研究職員等の協力に関する協定」

を締結

2022年8月29日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

山梨県

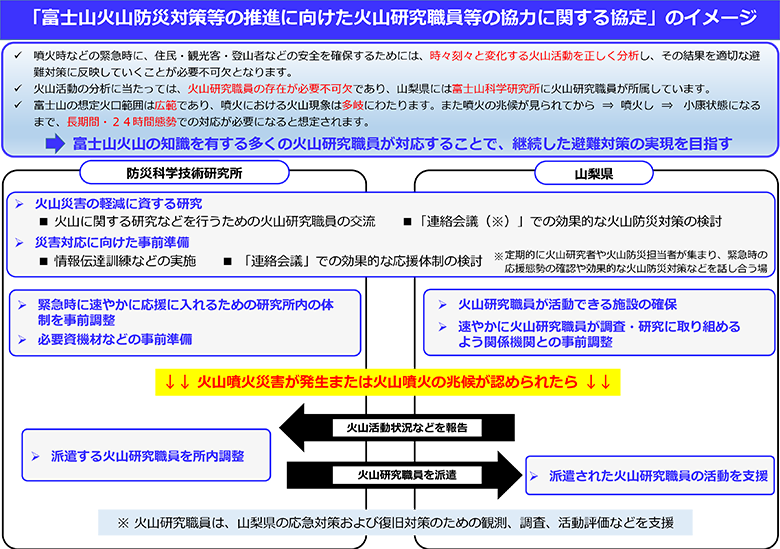

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林 春男)と山梨県(知事:長崎 幸太郎)は、「富士山火山防災対策等の推進に向けた火山研究職員等の協力に関する協定」を締結しました。

発表のポイント

- 噴火時などの緊急時に、火山観測網データなどを活用し、時々刻々と変化する火山活動を正しく分析し、その結果を適切な避難対策に反映する体制を構築する。

- 平時には、緊急時の応援態勢の確認や効果的な火山防災対策(必要機材・施設確保など)を議論する連絡会議を開催し、火山研究職員の交流を行う。

- 山梨県は産業技術総合研究所とも同様の連携・協力協定を同日付で締結。

- 大規模火山災害の軽減に向けた地方自治体・研究機関・研究者からなる連携体制の構築を進める。

内容(詳細は別紙参照による)

国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下、「防災科研」という)と山梨県は、富士山火山防災対策で平常時および噴火時などの緊急時において、住民・観光客・登山者などの安全確保を目的とした火山防災に関する研究を遂行するため、火山研究職員の交流などの協力に関する協定を締結しました。本協定に基づき、富士山噴火に対する火山防災対策を進めてまいります。

山梨県は国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、「産総研」という)とも同様の連携・協力協定を同日付で締結しました。また山梨県は富士山周辺自治体との間で、これまで同様の連携・協力を積極的に進めてきました。これにより、富士山を取り巻く、わが国で初めて火山防災対策に関する複数の地方自治体および研究機関からなる連携・協力ネットワークが構築されることになります。

締結名義

国立研究開発法人防災科学技術研究所 理事長 林 春男

山梨県 知事 長崎 幸太郎

(別紙資料)「富士山火山防災対策等の推進に向けた火山研究職員等の協力に関する協定」

- 1.背景

-

富士山は、有史以来活発な噴火活動を繰り返し、降灰・溶岩流・火砕流・岩屑雪崩(がんせつなだれ)・火山泥流などの災害を及ぼしてきました。前回1707年(宝永4年)の宝永大噴火から300年以上が経過し、次の噴火と災害発生が懸念されています。特に日本の社会活動の中心である首都圏などへの影響も大きく、あらかじめ対策を講じることが必要です。

富士山の火山活動に対して、防災科研では全国の陸域から海域までを網羅する「陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS:Monitoring of Waves on Land and Seafloor:モウラス)」を運用することで研究観測を実施しています。観測データは気象庁にもオンラインで提供され、24時間365日での監視にも寄与しています。

火山観測による異常検知や火山活動の推移予測に関する知見を山梨県などの周辺自治体とも連携し、情報の伝達や災害対応に役立てることが重要です。 - 2.連携協定締結の経緯

-

防災科研は、1995年から富士山周辺に「基盤的火山観測網(V-net)」を整備し、現在6カ所の観測施設にて、地震活動・地殻変動などの連続観測を実施しています。特に富士山の地下15~25kmあたりで発生している深部低周波地震の解析を進め、火山活動の推移予測に役立てています。また、富士山火山防災協議会富士山ハザードマップ(改定版)検討委員会に職員1人が参画、山梨県富士山科学研究所特別客員研究員に職員1人が参画しています。防災科研と山梨県富士山科学研究所では、「火山災害の軽減に関する国際ワークショップ」を2003年から隔年で開催し、富士山の火山防災対策に関する協力を推進しています。

一方、山梨県は富士山を擁する自治体の一つとして、住民、登山客、観光客を対象に「安全を確保するための富士山噴火総合対策」において「富士山の火山活動と防災対策に関する調査研究」や「国の火山研究機関とのネットワークの構築」を掲げ、関連自治体・公的研究機関との連携対応を積極的に進めており、2021年(令和3年)には神奈川県と「火山噴火時の相互応援及び火山研究職員等の交流に関する協定」を締結しました。 - 3.連携協定締結の内容

-

防災科研と山梨県は、富士山火山防災対策で平常時および噴火時などの緊急時において、住民・観光客・登山者などの安全確保を目的とした火山防災対策に関する研究を遂行するため、火山研究職員の交流などの協力に関する連携協定「富士山火山防災対策等の推進に向けた火山研究職員等の協力に関する協定」を締結しました。本協定に基づき、富士山噴火に対する火山防災対策を進めてまいります。

山梨県は、今回の防災科研との連携・協力協定の締結と同時に、産総研とも「富士山火山防災対策等の推進に向けた連携・協力に関する協定」を同日2022年(令和4年)8月29日付で締結しました。これにより、富士山を取り巻く、わが国で初めて火山防災対策に関する複数の地方自治体および研究機関からなる連携・協力ネットワークが構築されることになります。 - 4.今後の予定

-

今後、連絡会議を設置し、定期的な情報交換の場を設け、具体的な取り組みに向けた協議を進める予定です。

防災科研と産総研は以前から研究開発および噴火調査などを協力して実施してきました。今回の連携・協力協定を核として、火山防災対策における効率的かつ効果的な緊急対応の実施に向けた協力を一層強固にするとともに、富士山を対象とした学術的にも高いレベルの火山研究協力を進めてまいります。 - (語句説明)

-

- 陸海統合地震津波火山観測網「MOWLAS(モウラス)」:

- 防災科研が整備、運用する、「高感度地震観測網(Hi-net)」、「全国強震観測網(K-NET)」、「基盤強震観測網(KiK-net)」、「広帯域地震観測網(F-net)」、「基盤的火山観測網(V-net)」、「日本海溝海底地震津波観測網(S-net)」、紀伊半島沖から室戸岬沖にかけて整備された「地震・津波観測監視システム(DONET)」の総称。

- 基盤的火山観測網(V-net):

- 防災科研が整備、運用する火山観測網で、現在、16火山に55観測施設が整備されている。各施設で得られたデータは、電話回線や衛星通信を利用して常時連続的に研究所に送られ、地震波の検出や震源の決定などの処理を行って保存される。また、これらのデータは、防災のための情報として公開されるとともに火山噴火予知研究のデータベースとして利用されている。

- 山梨県富士山科学研究所:

- 山梨県が所管する研究機関。所在地は山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1。職員数40名(内研究員19名)。研究所に富士山火山防災研究センター(常勤研究員9名)を設置し、富士山による噴火災害の軽減を目的として、噴火履歴や予測に関する地球科学的研究に加え、火山防災を担う県職員の育成・支援に取り組んでいる。

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所:

- 経済産業省が所管する国立研究開発法人。所在地は茨城県つくば市梅園一丁目1番地1。我が国最大級の公的研究機関として、日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその社会実装に取り組む。国として行うべき「地質の調査」を実施する地質調査総合センターでは、明治15年 (1882年) に前身の地質調査所が創立されて以来、火山のみならず地質にかかわる様々な調査・研究を行い、社会に貢献している。

協定締結式の様子