報道発表

「テラヘルツ波を利用した雲・水蒸気分布観測二周波レーダーシステムの研究開発」が情報通信研究機構の委託研究に採択

2023年3月28日

キーコム株式会社

学校法人早稲田大学

国立研究開発法人防災科学技術研究所

世界初のテラヘルツ波を用いた気象観測二周波レーダーシステムの開発により、従来の気象レーダーでは観測できなかった降水発生前の積雲(非降水雲)・水蒸気の観測を可能にします。このレーダーの活用により、豪雨の予測開始時刻を早めることが可能となり、豪雨発生前の対策・避難実現に貢献することが期待されます。

- 1.発表のポイント

-

世界初の150GHz帯を含む二周波を使用したレーダーシステムを開発します。下記の4点を実施します。

- 従来の発生後の降水の状態ではなく雲・水蒸気の状態を観測する気象レーダーを開発します。

- 二周波からの反射の差分を取る手法によって観測精度を高めます。

- AIを用いて降水前の雲・水蒸気の情報を迅速に推定し、従来よりもタイムリーかつ避難等に役立つ短時間気象予測の実現に貢献するとともに、日本発の新たな気象観測・予測技術として世界に発信します。

- Beyond 5Gを活用してよりタイムリーな観測・予測情報を高速・大容量・低遅延で発信するための実証実験を行います。

以上を通じてBeyond 5G時代に即した質の高い気象レーダーネットワーク構築に向けた課題の抽出・提言を行います。

- 2.内容:詳細は別紙資料による

-

キーコム株式会社(東京都豊島区、代表取締役:鈴木 洋介、以下「キーコム」という。)、学校法人早稲田大学(東京都新宿区、理事長:田中 愛治、以下「早稲田大学」という。)、国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市、理事長:林 春男、以下「防災科研」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー)、理事長:徳田 英幸、以下「NICT」という。)の委託研究「Beyond 5G※1研究開発促進事業(電波有効利用型)」のうち、令和4年度新規委託研究の公募における「Beyond 5G機能実現型プログラム<一般課題>」(採択番号06901)に共同提案した「テラヘルツ波※2を利用した雲・水蒸気分布観測二周波レーダーシステムの研究開発」が2023年1月13日(金)に採択されました。

(別紙資料)「テラヘルツ波を利用した雲・水蒸気分布観測二周波レーダーシステムの 研究開発」が情報通信研究機構の委託研究に採択

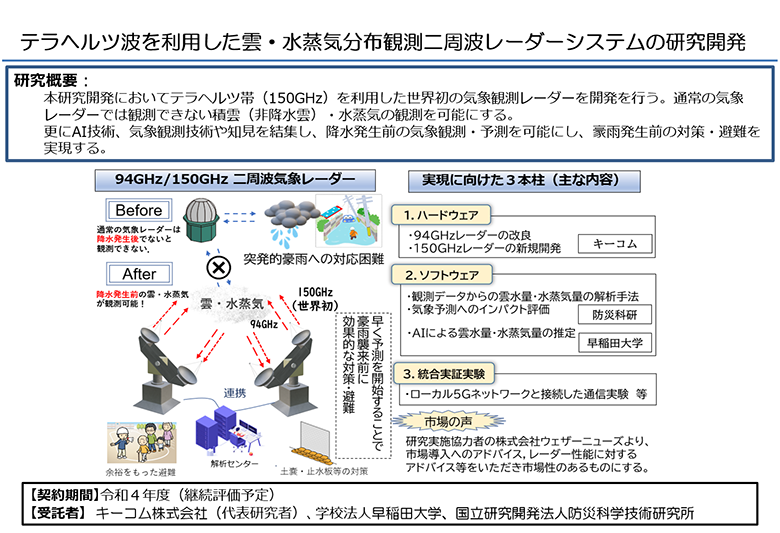

本研究開発は、テラヘルツ帯(94GHz/150GHz)を利用した世界初の二周波レーダーシステムの開発を行い、通常の気象レーダーでは観測できない積雲(非降水雲)※3・水蒸気の検知・観測技術の確立を目指します。従来のマイクロ波レーダーによる観測では、水蒸気量を捉えることができず、また突発的豪雨などの極端気象はその寿命が数時間と短いことから、実用的な予測手法が確立されていませんでした。

本研究開発では、積乱雲発生前の水蒸気量と積雲の分布を捉えるレーダーと、先進の気象観測技術およびAI(人工知能)を用いた雲・水蒸気推定モデルを開発することで、降水発生前の気象観測・予測を可能とし、豪雨発生前の対策・避難につなげることを目指します。

本研究開発では、キーコムは、テラヘルツ帯(150GHz)レーダーの新規開発、および94GHzレーダーとの連携する統合システムの開発を担当します。

早稲田大学は、理工学術院 亀山渉教授を中心に、AIを用いた雲・水蒸気推定モデル構築と、これを用いた推定システムの開発を担当します。

防災科研は、AIモデル構築のための雲解像数値気象モデルを用いた観測データのシミュレーションと、気象予測へのインパクト評価を担当します。

本委託研究は2022年度(令和4年度)から2025年度(令和7年度)までの4年間実施の予定です。

契約は約5億円での単年度ごとであり、継続評価を受け契約更新を行います。

- (語句説明)

-

- ※1 Beyond 5G

- 世界各国で5Gの商用サービスが相次いで開始される中、2030年代を見据えて、「5Gの次の規格」に向けた検討が各国において始まっています。2030年代にデータ主導型の「超スマート社会」を実現するためには、地上、海、空、宇宙などフィジカル空間のあらゆる場所において生ずるさまざまな事象に関する詳細なデータを収集してデジタルデータに変換した後、サイバー空間において蓄積・解析を行い、フィジカル空間に瞬時にフィードバックする極めて高度な同期が不可欠となります。このため、極めて大量の情報を、あらゆる場所において遅延なく安全・確実に流通させることができる、5Gより高度な通信インフラを必要としています。近年、通信分野における無線端末の大容量通信の要求などに伴い、既に利用されているマイクロ波帯周波数資源がひっ迫していることから、Beyond 5Gでは新たな周波数帯としてテラヘルツ波を有効利用する検討が進められています。

- ※2 テラヘルツ波

- 電波と光波の境界に位置し、おおむね周波数100GHzから10THz(波長にして3mm-30μm)の電磁波領域を指します。その発生や検出など技術的に取り扱いが難しいことから、未開拓のまま残されてきました。近年の研究開発の進展により、テラヘルツ帯の電磁波を新たなイメージングやリモートセンシング、大容量通信等に利用する可能性が注目されています。

- ※3 積雲(非降水雲)

- 局地的大雨や突風・竜巻といった極端気象は発達した積乱雲により発生します。積乱雲は雨や雪などの落下する水物質(降水)を含む塔状の雲で、この積乱雲は気象レーダーにより観測・監視されます。積乱雲は以下の過程により生成されます。

- 日射や地形などの影響により生じた上昇流により大気中の水蒸気が凝結することで微小な水滴(雲粒)が発生する

- その微小な水滴が雲の中でお互いに衝突・併合を繰り返すことにより大きく成長する

- 大きく成長した水滴が雲の中の上昇流に逆らって落下しはじめる(降水の形成)

この過程の中で、降水が形成される前の初期段階の雲を積雲と呼びます。極端気象をもたらす積乱雲をなるべく早く予測するためには、その積乱雲発生の前兆である積雲を観測・監視する必要がありますが、通常の気象レーダーでは積雲などの降水を含まない雲(非降水雲)の観測はできません。それは、代表的な降水の大きさが数ミリメートル程度であるのに対し、雲粒の大きさが数十マイクロメートル程度と小さく、通常の気象レーダーの感度では検出できないためです。さらに、積雲から積乱雲への発達は、その雲の周囲の水蒸気量に大きく依存します。しかし、水蒸気の分布を観測できる実用的なリモートセンシング手法はまだ確立していません。本研究により開発するレーダーは、積雲などの非降水雲とその周囲の水蒸気の観測を目指したものです。