報道発表

「弘前大学大学院理工学研究科と防災科学技術研究所雪氷防災研究部門との連携・協力に関する協定」を締結

2023年4月10日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立大学法人弘前大学

国立研究開発法人防災科学技術研究所雪氷防災研究部門(部門長:中村 一樹)と国立大学法人弘前大学大学院理工学研究科(研究科長:岡﨑 雅明)は、地球科学、雪氷学、気象学、自然防災学などの研究の推進および教育と地域社会への貢献のため、雪氷分野における研究開発および教育の推進や良質な社会資本の効率的な整備の推進に寄与することを目的として連携・協力に関する協定を締結しました。

- 発表のポイント

-

防災科学技術研究所(以下「防災科研」という。)雪氷防災研究部門と弘前大学大学院理工学研究科は、次に掲げる5つの事項について、連携・協力します。

- 地球科学、雪氷学、気象学、自然防災学などにおける共同研究および研究成果の社会実装

- 学生の教育および研究者の資質向上

- 研究交流

- 研究施設・設備の相互利用

- その他、本協定の目的を遂行するために必要と認める事項

内容(詳細は別紙参照)

2023年4月1日(土)に、防災科研雪氷防災研究部門(部門長:中村 一樹、以下「雪氷研」という。)と弘前大学大学院理工学研究科(研究科長:岡﨑 雅明、以下「弘大理工」という。)は、連携・協力協定を締結しました。

本協定は、特別豪雪地帯である新潟県長岡市と山形県新庄市に所在する雪氷研と、豪雪地帯に所在し地球科学を重点領域に位置付け、「世界に発信し、地域と共に創造する」本州最北端の国立大学である弘大理工が、地球科学、雪氷学、気象学、自然防災学などの研究推進、教育と地域社会への貢献のため協力し、地域とアジア雪氷圏の安心・安全に寄与することを目的としています。地球温暖化による雪氷環境の変化の理解と防災は、世界的にも喫緊の課題です。雪氷研は新潟県長岡市、山形県新庄市に雪氷防災研究に関連する専門的な施設を持ち、弘大理工は、青森県弘前市に寒地気象実験室を有しており、このような研究施設・設備の相互利用を含む共同研究は、地域のみならず、国内外の雪氷防災研究に貢献するものです。

締結名義

国立大学法人弘前大学大学院理工学研究科 研究科長 岡﨑 雅明

国立研究開発法人防災科学技術研究所 雪氷防災研究部門 部門長 中村 一樹

(別紙資料)「弘前大学大学院理工学研究科と防災科学技術研究所雪氷防災研究部門との連携・協力に関する協定」

- 1.背景

-

近年、気候変動の影響による気象災害の激甚化が懸念されている中、頻発・激甚化する集中豪雪による人的被害・社会活動への影響や、非雪国での突発的な大雪等による都市機能の低下などが深刻な問題となっています。また、地球温暖化により、農業・生活用水として重要な山岳の雪氷水資源の融けるタイミングが早まることによる水不足や、雪崩の頻発も懸念されます。

青森県は県土全体が豪雪地帯であり、さらに13市町村が特別豪雪地帯として指定されています。また、人口10万人以上の都市の年間降雪量では、青森市が世界一です。このように、世界的に見ても豪雪地帯である青森県では、毎年数10名から100名を超える雪氷災害の人的被害があり、数名の方が亡くなっています。原因としては、屋根雪下ろし、除雪中の割合が最も大きく、雪崩、落雪による事故も発生しています。また、毎年建物被害が数棟発生しています。 - 2.協定締結の経緯

-

近年、防災科研雪氷防災研究部門と、弘前大学大学院理工学研究科のうち、地球環境防災学科を中心とする複数の担当教員は雪氷防災に関わる以下の活動を実施しています。

- 青森県における雪崩など雪害発生時において情報共有、共同災害調査。

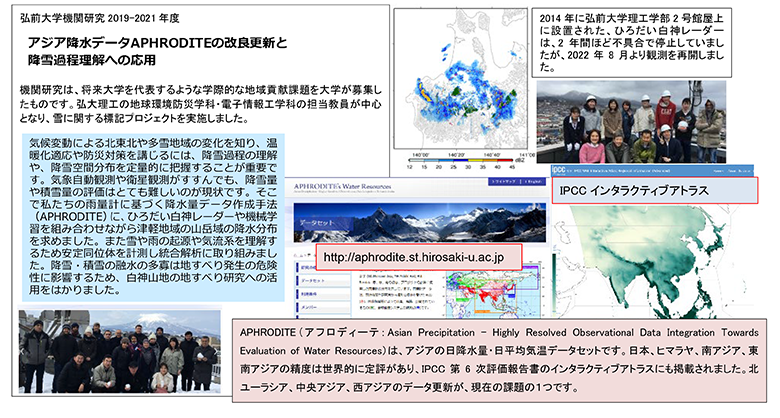

- 防災科研の山地積雪観測データ※1を、日本の山岳の降雪量のAPHRODITE※2手法による定量化に利用。

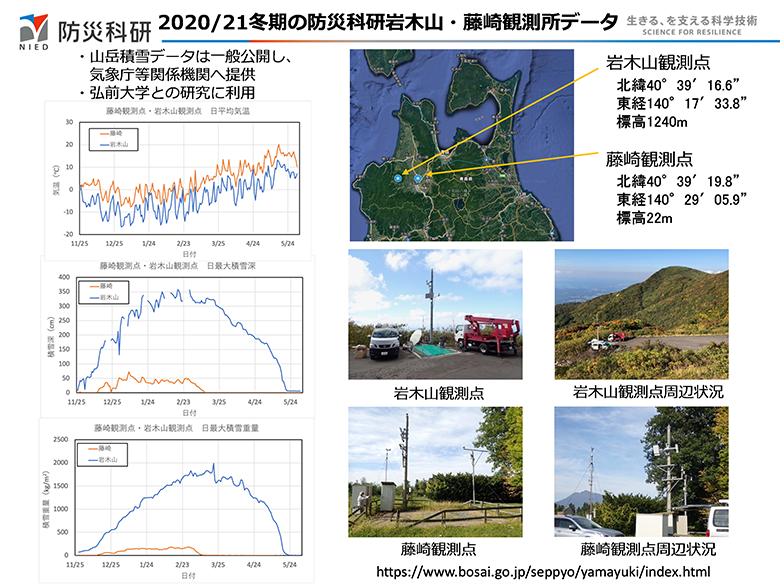

- 岩木山および弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センター藤崎農場での積雪・気象観測(参考1参照)。

- ドップラー気象レーダーを活用した津軽地方の降雪雲に関する研究(参考3参照)。

- 青森県気象災害連絡会に参加し、雪おろシグナル※3ほか防災科研の活動紹介と情報交換。

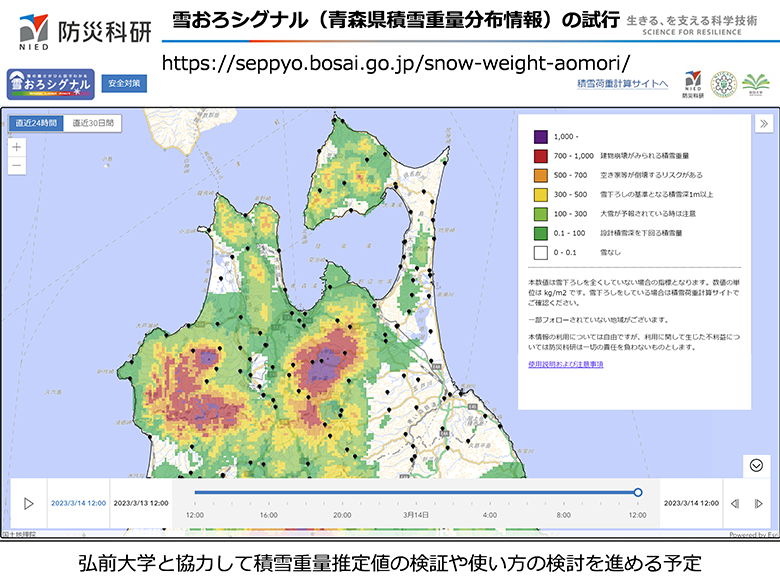

- 両機関の連携による雪おろシグナルの検証、地域への紹介および雪氷災害の課題把握。(参考2参照)

- 防災科研「特別研究」"地吹雪の発生機構の解明と災害防止技術の開発に関する研究"(1986年度-1992年度)において、弘前大学理学部地球科学科(当時)の協力の下、弘前大学にて防災科研の研究者による集中講義を実施。

- 弘前大学機関研究(2019-2021年度、参考3参照)、2019年度弘前大学国際研究拠点形成支援事業(2019年度)および外部資金により「北ユーラシアの積雪変化とそのモデリングに関する国際ワークショップ」を2020年2月に弘前大学で開催し、米国、中央アジア、ネパールなどから外国人23人を招へいした(参加者計35名)。本拠点形成支援事業がきっかけで、下記共同研究が開始された。

- 上記、防災科研の山地積雪観測データによる山岳雪氷水資源の評価手法を、アジアの高山地域に応用し、局地的な豪雪の年々変動のメカニズムの解明。(京都大学防災研究所一般共同研究2021-2022年度)

このような活発な交流を背景に、今後さらに共同研究や相互の施設利用を加速させ、雪氷分野における研究開発および教育の推進や良質な社会資本の効率的な整備の推進に寄与することを目的とした協定の締結に至りました。

- 3.協定の内容

-

両機関は、次に掲げる5つの事項について、連携・協力します。

- 地球科学、雪氷学、気象学、自然防災学などにおける共同研究および研究成果の社会実装

- 学生の教育および研究者の資質向上

- 研究交流

- 研究施設・設備の相互利用

- その他、本協定の目的を遂行するために必要と認める事項

- 4.今後の予定

-

今後は、2. 協定締結の経緯で示した雪氷防災に関わるさまざまな取り組みに加え、弘前大学大学院理工学研究科(参考3参照)のレーダーや白神山地に展開している寒地気象実験室気象観測所(参考4参照)の観測データ、防災科研の山地積雪データ、積雪変質モデルSNOWPACK ※4などを用いた水資源としての積雪の評価モデルの構築と検証や、山形県新庄市雪氷防災研究センター新庄雪氷環境実験所の雪氷防災実験棟※5を用いた共同研究などにも取り組む計画です。

- (語句説明)

-

- ※1 山地積雪観測データ:

- 雪による災害の防止研究の基礎的データや気候変動の影響に関するデータを収集・整備するため、岩木山をはじめ日本の中でも特に雪の多い地域を選び、観測点の少ない標高の高い山間地で積雪・気象データの観測収集を継続的に行っています。そのデータは逐次データベース化を図っており、気象庁にも提供されているほか、防災対策や気候変動研究などに活用されています。

- ※2 APHRODITE:

- APHRODITE降水データは、雨量計による観測値を山岳域の内挿を工夫して作成した日単位の雨・雪のデータです。日本域は100年以上、アジアは1951年からのデータがあり、現在弘前大学大学院理工学研究科のサイト(http://aphrodite.st.hirosaki-u.ac.jp/japanese/index.html)から公開しています。世界に5000人以上のユーザーがおり、2021年に公開されたIPCC第6次評価報告書の地域アトラスにも掲載され、気候モデルによるアジアの水資源予測に欠かせない観測データとなっています(参考3図参照)。

- ※3 雪おろシグナル:

- 防災科研が中心となって開発した雪おろシグナルは、雪下ろしの目安となる積雪重量の推計値を地図上に色分け表示することで、雪下ろし作業の適切な判断に役立つ情報を提供するツールです。積雪深の観測データと積雪変質モデル SNOWPACKを用いて算定しています。

- ※4 積雪変質モデルSNOWPACK:

- 積雪変質モデル SNOWPACK は、気象情報を入力して積雪の層構造を計算するスイス連邦雪・雪崩研究所が開発したモデルです。防災科研雪氷防災研究部門は、スイス連邦雪・雪崩研究所と連携協定を締結し、日本の湿雪に対応できるSNOWPACKを開発しました。大気—雪面間の熱交換や積雪中の熱伝導、圧密過程、水分移動等を計算することで積雪中の温度や密度、含水率のプロファイルを計算することができます。

- ※5 雪氷防災実験棟:

- 防災科研雪氷防災研究センター新庄雪氷環境実験所(山形県新庄市)にある大型の低温室です。天然に近い結晶形の雪を降らせる装置や風洞装置などを備えており、雪氷に関する基礎研究や、雪氷災害の発生機構とその対策に関する研究を行っています。

- 参考1 岩木山および弘前大学農学生命科学部附属藤崎農場に設置した防災科研の積雪・気象観測所

-

- 参考2 青森県における雪おろシグナルの試行

-

- 参考3 弘前大学大学院理工学研究科における雪氷防災研究

-

地球環境防災学科では、地球科学、宇宙、気象、気候、雪氷、地震、自然防災など広範囲の教育を行っております。2016年度に地球環境学科から地球環境防災学科にかわり、防災研究や防災教育にも力を入れております。

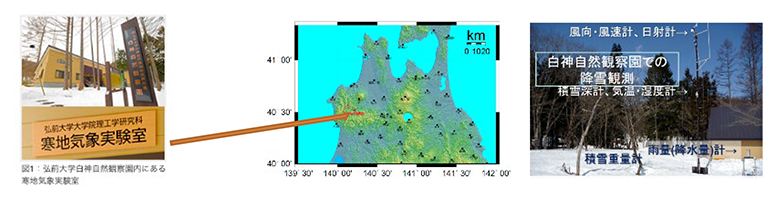

- 参考4 弘前大学大学院理工学研究科 寒地気象実験室

-

- 北日本の気象や積雪を観測する

- 寒地気象実験室は、豪雪や冷夏など北日本の厳しい自然現象を解明し、その被害を軽減する方策を研究する施設として1988年に設立されました。気象を対象とした全国でも数少ない大学の研究施設の一つです。昨今、地球温暖化が問題となっており、白神山地でも今後数十年の間に植生が変化し、ブナ林が消失することが危惧されています。災害につながる北日本の気象の研究に加え、長期にわたって白神の気象や積雪を観測しながら、温暖化の進行とその植生への影響に関する研究にも力を入れています。

- 温暖化を見据え、柱となる研究に取り組む

- 今後温暖化が進むと、豪雪や冷夏だけでなく、北日本でも豪雨や猛暑が災害の要因になる可能性があります。温暖化を見据えながら、地域の気象の研究を進めると共に、気象台・民間気象事業者・自治体・農林水産業・交通運輸関係の方々をメンバーとする「青森県気象災害連絡会」を運営し、定期的に大きな気象災害について意見交換をしています。温暖化により、世界のさまざまな地域で植生が変化して森林の「二酸化炭素」の吸収能力が変わり、それが温暖化を加速することが心配されています。白神山地の植生地において二酸化炭素収支の観測を行い、学内外の研究者と情報を共有しています。

- 気象観測データや研究成果の利活用

- 気象観測には地球環境防災学科の学生も参加し、得られたデータは研究に活用し、研究成果を学会で発表しています。気象情報を現場の方にわかりやすく伝え提供することで、気象災害をできるだけ軽減することも目指しています。

協定締結の様子