報道発表

南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)沖合システムの敷設工事を開始へ

2023年10月17日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

防災科学技術研究所は、南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)について、これまで観測装置の開発・製造や陸上局の整備等を進めてきたところ、このたび、沖合システムの敷設工事に着手する運びとなりました。

1.内容

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:寶 馨) は、2019年より文部科学省地球観測システム研究開発費補助金による「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)の構築」事業を実施しています(別紙)。

これまで観測装置の開発・製造や陸上局の整備等を進めてきたところ、このたび、海底ケーブルに観測ノード※が繋がれた沖合システムについて、海洋での敷設工事に着手する運びとなりましたのでお知らせいたします。

※観測ノード:筐体に地震計や水圧計等を組み入れたもの

2.スケジュール

敷設工事の日程は天候等の理由により変更する場合があります。

敷設工事の公開については、報道機関の方に別途お知らせいたします。

2023年10月24日 沖合システムの敷設工事 開始

2023年10月下旬 陸揚げ作業※(高知県・室戸ジオパーク陸上局への陸揚げ)

2023年12月下旬 陸揚げ作業※(宮崎県・串間陸上局への陸揚げ)

2024年 1月中旬 沖合システムの敷設工事 終了

2024年以降 沿岸システムの敷設工事 実施

2025年 3月末 N-net整備完了

※陸揚げ作業:海底ケーブルと陸上局を繋ぐ作業

(別紙)南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)について

- 1.はじめに

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「防災科研」という。)は、陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)を全国で運用しており、2019年からは、文部科学省地球観測システム研究開発補助金により「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)の構築」事業を実施しています。本事業は、南海トラフ地震の想定震源域のうち観測網が設置されていない海域(高知県沖から日向灘)にケーブル式の海底地震・津波観測システムを整備するものです。

- 2.N-netの概要

-

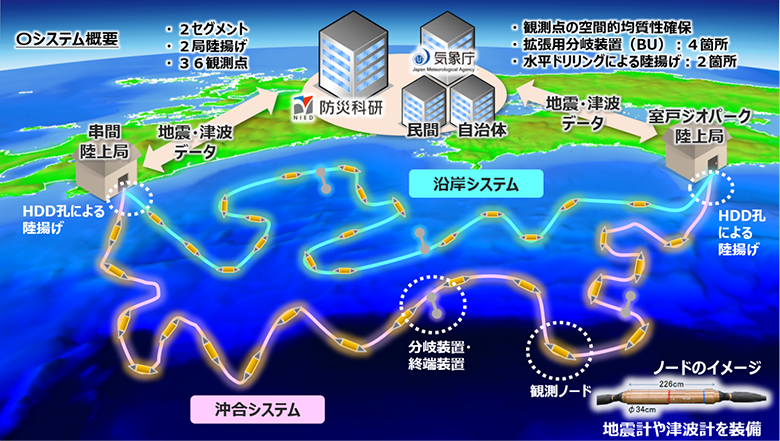

N-netは沖合システムと沿岸システムからなる観測網で、それぞれのシステムは海底ケーブルと観測ノードで構成され、2つの陸上局に陸揚げされます。各システムに18台の観測ノードを繋いでおり(計36台)、各観測ノードの中には地震を観測する地震計や津波を観測する水圧計等が入っています。

観測ノードが検知したデータは、光ファイバー海底ケーブルで2つの陸上局に伝送され、陸上局からは地上通信回線網によって防災科研のデータセンター等に伝送されます。

N-netの整備により、地震の揺れや津波を今までより早く直接検知します。また、海底における微小な揺れや水圧の観測・分析により地震や津波のメカニズムを解明し、リアルタイム予測や長期予測を高度化します。これらにより南海トラフ巨大地震発生時の被害軽減に貢献することを目指しています。 図 南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)イメージ

図 南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)イメージ

- 語句説明

-

・陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS)

防災科研では、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として、全国の陸域において高感度地震観測網(Hi-net)、全国強震観測網(K-NET)、基盤強震観測網 (KiK-net)、広帯域地震観測網(F-net)の整備・運用を行ってきました。また、16の火山において基盤的火山観測網(V-net)の整備を行い、火山活動を観測しています。

海域においては、2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け、日本海溝海底地震津波観測網(S-net)を北海道沖から房総半島沖までの海底に整備し、2016年4月には、紀伊半島沖から室戸岬沖にかけて整備された地震・津波観測監視システム(DONET)が海洋研究開発機構より防災科研に移管されました。

これら全国の陸域から海域までを網羅する「陸海統合地震津波火山観測網」を「MOWLAS」(Monitoring of Waves on Land and Seafloor:モウラス)と呼んでいます。