報道発表

E-ディフェンス公開実験のお知らせ

-大規模空間建物のダメージ評価に関する実験-

2024年10月29日

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:寶 馨)は、鉄骨造の大規模空間建物(屋内運動場、ホール等)を縮小して模した試験体を対象としたE-ディフェンスでの震動台実験を実施します。災害時には避難所や物資の集積倉庫等の防災上の機能を発揮すべき建物が、地震によって揺れ、損傷を受けて、倒壊に至るプロセスを観察することで、未解明の被害メカニズムの解明や健全性の発災後判断につながるデータを取得します。また、試験体の内部に天井や設備機器、配管を設置して、これらの相互作用によって引き起こされる被害の解明を目指します。

- 1.日時

-

2024年11月20日(水)13時30分受付開始(14時受付締切)

※工程の都合上、実施時間が変更される場合があります。 - 2.場所

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋1501-21 - 3.対象

-

報道機関・実験関係者・一般の方など

報道機関の方:

別添「プレス取材申込用紙」にてメールでお申し込みください。

報道機関以外の方:

https://www.bosai.go.jp/hyogo/index.html(要事前登録 定員50名 先着順) - 4.内容

-

別紙資料による。

(別紙資料)大規模空間建物のダメージ評価に関する実験

- 1.研究の目的

-

内部に広い空間を有する大規模空間建物(屋内運動場、ホール等)は、自然災害時には避難所や物資の集積倉庫として利用されます。地震災害時には、これらの「建物自体」も損傷を受ける可能性があります。建築基準法では大地震時に建物が倒壊しないことが目標性能とされており継続利用までは要求されていませんが、大規模空間建物は地震後に利用されるため、一般的な建物に比べて高い耐震性能が必要です。しかし、耐震性能の評価にあたっては、屋根面の上下振動等の大規模空間建物特有の揺れ方や地震によって損傷崩壊に至るメカニズム等、未解明の事項が残されています。発災後速やかに利用可否を判断して災害拠点としての機能を発揮するために、大規模空間建物の未解明の地震挙動の解明と安全性の即時判断を行う手法が必要です。

建物自体の安全性に加えて、建物の損傷の度合いと機能の健全性との相関や損傷の復旧コストに関して、内外装材や設備機器等のいわゆる「非構造部材」の影響が無視できないことが、2011年東北地方太平洋沖地震や2016年熊本地震などにおける被害調査や既往の研究で明らかになっています。例えば建物の天井裏には、天井、空調機器、配管等が密集して配置されており、これら複数の部材が相互に作用し損傷に至ったと考えられる被害が確認されています。これら非構造部材個々・単体の損傷や機能の健全性の評価などの研究は近年行われていますが、部材間の相互作用についてはこれから解明すべき課題です。

そこで本研究では、防災科学技術研究所(以下「防災科研」という。)の実大三次元震動破壊実験施設「E-ディフェンス」にて、非構造部材も内部に設えた大規模空間建物の縮小模型(試験体)を対象とした加振実験をのべ3日間の日程で行います。実験では、試験体に実際の地震動に基づく三次元の揺れを入力して、建物が地震によって損傷を受け大変形から倒壊に至るまでの過程を観測することにより、屋根の振動特性の解明、限界耐力評価、地震損傷の検知に資するデータを取得します。また、実験を公開する2日目の実験では、非構造部材として試験体の内部に天井と天井裏の設備機器、配管を設置して、これらの相互作用とこれに起因する地震被害の解明を目指します。 - 2.実験概要

-

- 2.1 試験体

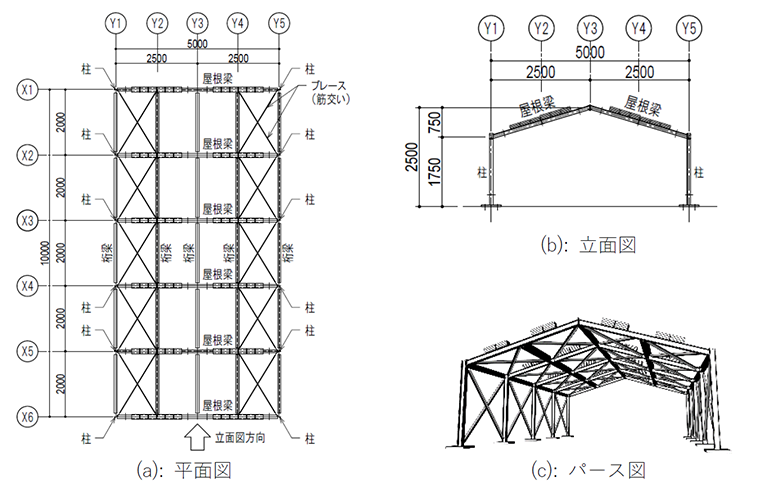

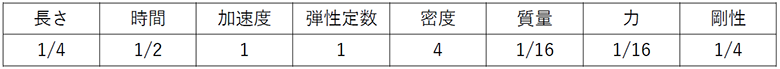

- 本実験では、鉄骨造の大規模空間建物を想定とした試験体を対象とします。試験体は、2014年1、2月に防災科研がE-ディフェンスで実施した実大規模の屋内運動場を想定した実験「大空間建築構造体における非構造部材の実験」の試験体を1/4に縮小したものです。試験体の平面寸法は5m×10m、高さは2.5m、重量は約4トンです。試験体の概要を図1に示します。縮小模型である試験体のふるまいが元の建物と相似になるように、「相似則」に基づき試験体の重量や入力する地震波が表1の割合になるように調整します。

図1 試験体の概要図

図1 試験体の概要図 表1 相似則

表1 相似則- 2.2 加振計画

- 以下に示す3日間の加振実験を予定しています。加振実験では、過去の大地震で観測された地震動を入力地震動として、加速度レベルを少しずつ大きくしながら加振を繰り返します。試験体に大きな変形、損傷が生じる、または設置した内外装材や設備機器が脱落する等した時点で、実験を終了します。

- 加振1日目(2024年11月6日)

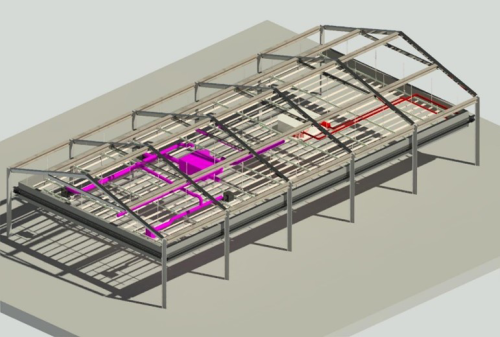

試験体を3ユニットに分割して(図2)、ユニットごとに「鉄骨骨組みのみ」「天井を設置」「屋根を設置」と条件が異なる3ユニットを同時に加振します。各ユニットを比較することで、天井や屋根といった内外装材が建物の揺れ方や壊れ方に与える影響を検討します。加振1日目は、試験体の梁間方向(図1(a)の左右方向)に1方向加振を行います。 - 加振2日目(2024年11月20日、公開実験)

試験体を一体化して、三次元の地震動を入力する加振実験を行います。試験体内部の前面に天井を設置した上で、天井裏に空調機器および配管を設置します(図3)。試験体内部に設置した非構造部材の相互作用と、相互作用によって引き起こされる被害を観察します。 - 加振3日目(2024年12月4日)

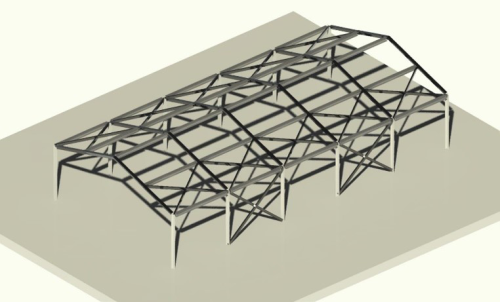

2日目に続いて、一体化した試験体に三次元の地震動を入力する加振実験を行います。試験体には内外装材や設備機器は設置せず、構造の骨組みのみです(図4)。入力地震動を少しずつ大きくして、試験体の各部に損傷が生じ、その進展によってどのように揺れ方が変わり、どのように崩壊に至るかの過程を観察します。

図2 加振1日目の試験体(準備中)

図2 加振1日目の試験体(準備中) 図3 加振2日目の試験体

図3 加振2日目の試験体 図4 加振3日目の試験体

図4 加振3日目の試験体 - 3.実験スケジュールと留意事項

-

(1)公開実験スケジュール(予定)

2024年11月20日(水)

13:30 受付開始

14:00 受付締切

14:10 事前説明(計測制御棟1階ロビー)

15:00 公開実験開始(準備状況によりやむを得ず変更する場合があります。)

15:30 公開実験終了(予定のため遅れる場合があります。)

16:30 記者会見(計測制御棟1階ロビー)(2)取材、見学上の留意事項

- 取材にあたっては、現場の職員の指示に必ず従ってください。安全には細心の注意を払っていますが、防災科研に明らかな瑕疵があった場合を除き、報道関係者の怪我、機材破損などの責任は負いかねますのでご了承ください。

- 工程の都合上、実験の予定は変更される場合があります。

- 実験棟内(1階フロアは除く)に報道関係者専用席を設けます。専用席でのビデオカメラなどは各社1台とします。

- 加振5分前からライト、フラッシュなどは禁止です。

- 当施設には、食堂売店が無く、コンビニエンスストアなども近傍にありません。

- 報道関係者用の待機部屋はございません。

- 施設敷地内では禁煙へのご協力をお願いいたします。

- 実験棟内では、ヘルメットを必ず着用してください。

※ヘルメットは防災科研で用意します。