報道発表

電脳防災コンソーシアムによる政策提言の公表 ~インターネット・メディア・AIを活用して被災者に寄り添う防災・減災を実現する55の政策提言~

慶應義塾大学SFC研究所

NICTデータ駆動知能システム研究センター

NIED総合防災情報センター

ヤフー株式会社

LINE株式会社

プレスリリース

報道関係各位

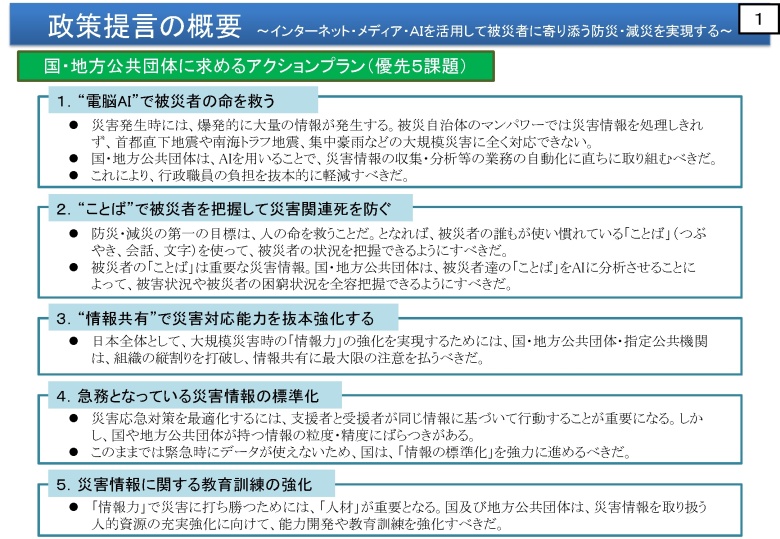

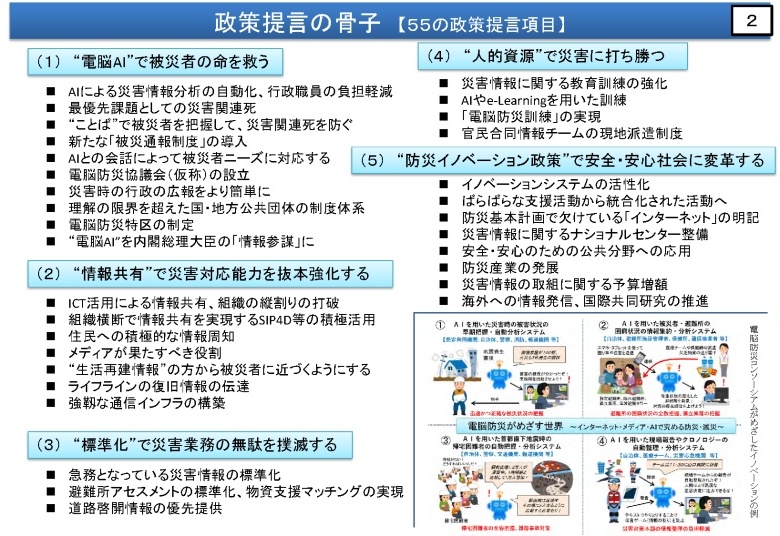

このたび、電脳防災コンソーシアムは、「インターネット・メディア・AIを活用して被災者に寄り添う防災・減災を実現する55の政策提言 ~電脳AIが内閣総理大臣の情報参謀に任用される時代をめざして~」と題する政策提言書をとりまとめましたので、公表します。

国・地方公共団体等に対しては本提言に基づくアクションを求めるとともに、コンソーシアムメンバーとしても、レジリエントな社会構築に向けて具体的に行動する予定です。

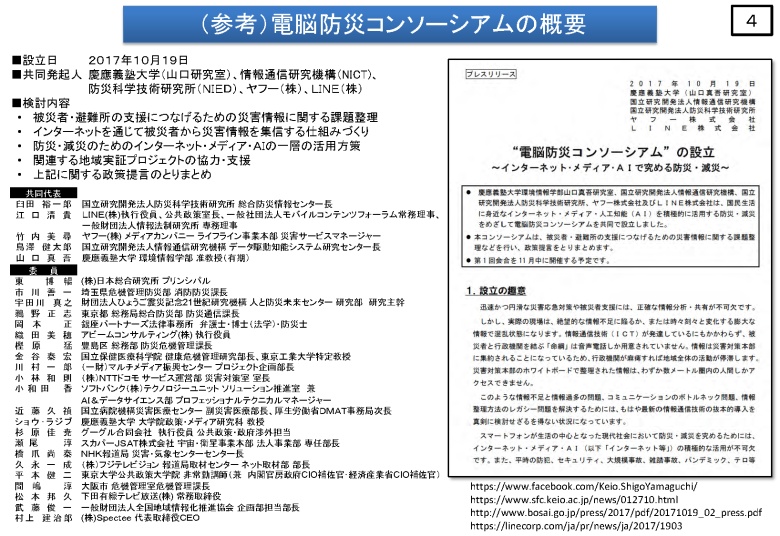

電脳防災コンソーシアムは、2017年10月19日、慶應義塾大学環境情報学部山口真吾研究室、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)データ駆動知能システム研究センター、国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)総合防災情報センター、ヤフー株式会社及びLINE株式会社が、国民生活に身近なインターネット・メディア・人工知能(AI)を積極的に活用する防災・減災をめざして共同で設立したものです。

1. 検討の経過

電脳防災コンソーシアムは、慶應義塾大学環境情報学部山口真吾研究室、国立研究開発法人情報通信研究機構データ駆動知能システム研究センター、国立研究開発法人防災科学技術研究所総合防災情報センター、ヤフー株式会社及びLINE株式会社が、国民生活に身近なインターネット・メディア・AIを積極的に活用する防災・減災をめざして、2017年10月19日に共同で設置したコンソーシアムです。

コンソーシアムでは、被災者・避難所の支援につなげるための災害情報に関する課題整理などを行い、政策提言をとりまとめることを活動目標としました。昨年10月の設立以降、計5回にわたり会合を開催し、このたび政策提言をとりまとめることができました。

今後、防災・減災に関係する国や地方公共団体、公共機関、民間企業等に対して提言内容を広く情報発信するとともに、政策提言の実現に向けて、積極的に働きかけを行っていきます。また、コンソーシアムメンバーとしても、レジリエントな社会構築に向けて具体的に行動する予定です。

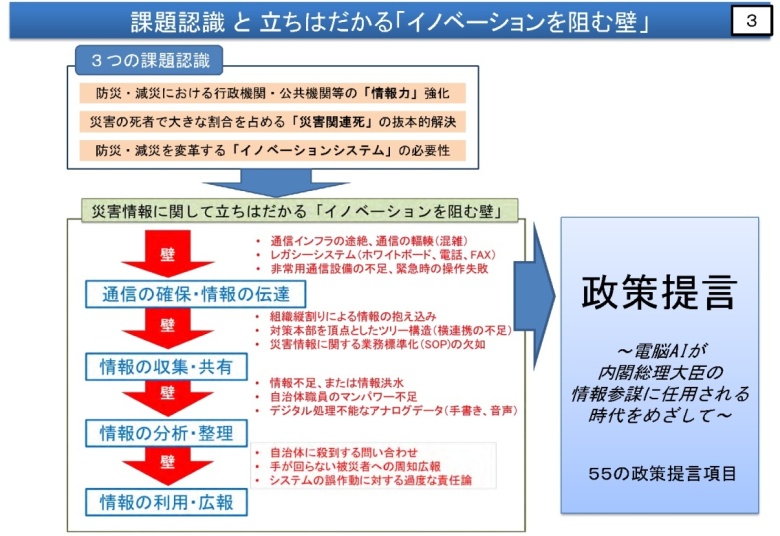

2.コンソーシアムの課題認識

- 災害応急対策や被災者支援を成功させるには、災害情報の円滑な収集・分析等が不可欠です。しかし、災害発生時には爆発的に大量の情報が発生し、被災自治体のマンパワーでは対処できないなど、「イノベーションを阻む壁」が立ちはだかっています。この壁を打破して、地域全体の「情報力」を強化しなければなりません。

- 近年、自然災害における死者のなかで大きな割合を占めつつある「災害関連死」は、東日本大震災や熊本地震で顕在化し、重要課題となっています。災害関連死は、いわば文明社会の怠慢であり、「情報力」の強化によって抜本的解決が必要です。

- 行政機関・公共機関・企業・住民の「情報力」を強化するためには、防災・減災分野に積極的にイノベーションを起こす必要があります。しかし、同分野における政策、制度・ルール、体制、予算施策、官民連携、訓練は活発でなく、「イノベーションシステム」(仕組みを変革するメカニズム)は機能不全に陥っています。

3.政策提言の内容

○政策提言の概要は、提言概要をご覧下さい。

URL: http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/press_file/ai-bousai_2018_overview.pdf

○政策提言の内容は、提言書本体をご覧下さい。

URL: http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/press_file/ai-bousai_2018.pdf

本プレスリリースは、新聞各社社会部等に配信しています。

- 本件全体に関する問い合わせ先

-

慶應義塾大学環境情報学部 山口真吾研究室

E-mail: shingo5[AT]sfc.keio.ac.jp

※[AT]を@に変換してください

- 情報通信研究機構に関すること

-

国立研究開発法人情報通信研究機構 データ駆動知能システム研究センター

E-mail: d-summ[AT]khn.nict.go.jp

※[AT]を@に変換してください

- 防災科学技術研究所に関すること

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所 総合防災情報センター

E-mail: risk_office[AT]bosai.go.jp

※[AT]を@に変換してください

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe Readerのダウンロード