報道発表

E-ディフェンス公開実験のお知らせ~地震災害時に病院は機能を維持できるか~

令和2年11月13日

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所(理事長:林春男)は、国立大学法人京都大学防災研究所(所長:橋本学)とともに、地震発生後に、災害拠点病院など地域医療の拠点となる施設の機能継続性を迅速に判定する手法の確立に向けた公開実験を実施します。

病院を想定した渡り廊下で繋がれた4階建て(耐震構造)と3階建て(免震構造)の鉄骨造建物を同時に揺らす当実験は世界初のものです。

本実験の成果は、病院の災害時事業継続計画の改善に活用されます。

- 1.実施主体

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所

【実験担当者】地震減災実験研究部門 主任研究員 河又 洋介

国立大学法人京都大学防災研究所

【実験担当者】地震防災研究部門 准教授 倉田 真宏

※本事業は文部科学省地球観測システム研究開発費補助事業「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」の一環として実施します。 - 2.日時

-

令和2年12月4日(金)12時30分~16時30分

- 3.場所

-

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター

〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田西亀屋1501-21 - 4.対象

-

報道機関・実験関係者等

※一般の方への公開は行っておりませんので、ご了承ください。 - 5.内容

-

別紙資料による。

(別紙)E-ディフェンス公開実験のお知らせ~地震災害時に病院は機能を維持できるか~

- 1.はじめに

-

国立研究開発法人防災科学技術研究所では、文部科学省地球観測システム研究開発費補助事業「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」(※1)の一環として、国立大学法人京都大学防災研究所との連携により、大地震が発生した際の早期の被害推定及び都市機能の速やかな回復を目指し、都市を構成する建物の機能保持及び建物倒壊までの崩壊余裕度に関するデータの収集・分析・解析により建物の予防力向上を図る研究を実施しています(※2)。

今回の公開実験では、地震発生後に、災害拠点病院など地域医療の拠点となる施設の機能継続性を迅速に判定する手法の確立に向け、世界最大の「実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)」を活用して、渡り廊下で繋がれた耐震構造の4階建て鉄骨造建物と免震構造の3階建て鉄骨造建物を同時に揺らす実大振動台実験を実施します。

具体的には、

①天井・間仕切壁・高架水槽・設備配管・エクスパンション(継目)などの非構造部材及び設備機器を含む建物の機能検証並びに構造体及び非構造部材の損傷把握システムの開発に資するデータの収集・整備

②京都大学医学部附属病院の協力により再現した、各診療科の医療行為を支える高機能設備の地震時挙動の把握と機能損失度の定量的評価法の検証

③機能損失度の予測精度向上と即時把握方法の検討

に取り組みます。

本実験の成果は、病院の災害時事業継続計画の改善に活用されます。

※1:自然災害に対し、安全・安心を確保してレジリエントな社会を構築することを目標とするプロジェクト(参考資料参照)

※2:研究課題「災害時重要施設の高機能設備性能評価と機能損失判定」 - 2.実験内容

-

- ①地域医療の核となる病院施設の機能検証及びデータの収集・整備

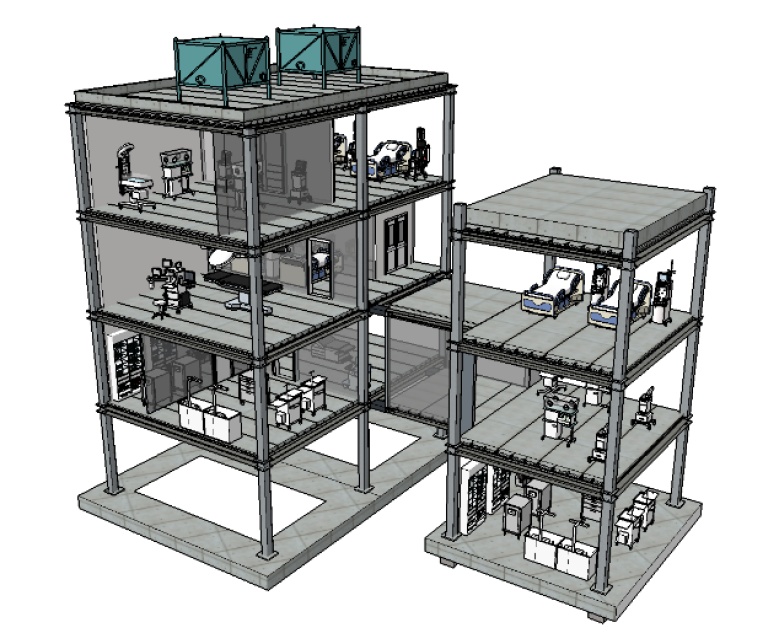

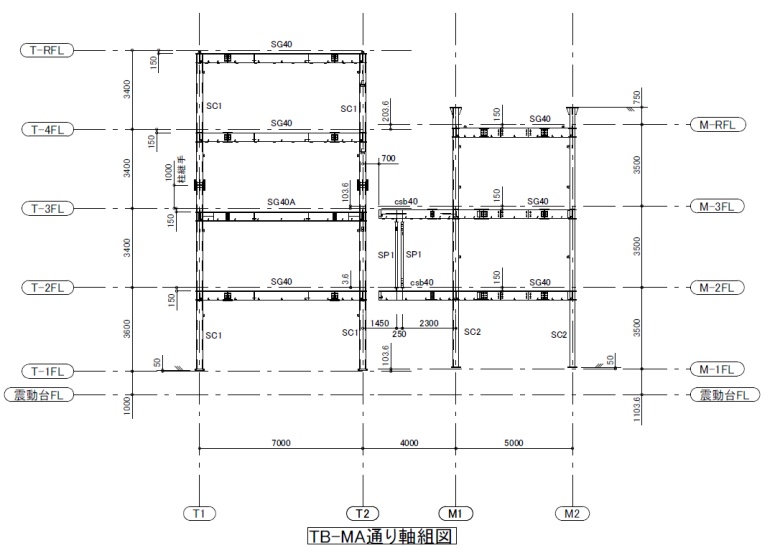

- 今回の実験の対象となる建物は、災害拠点となる病院施設を想定した実物規模の4階建て耐震建物と3階建て免震建物です(図1・図2)。建物の構造は建築基準法に従って設計しており、耐震建物については、重要建物として基準法で要求されている必要耐力の1.5倍の耐力を保有しています。階高は、一般的な病院建物を参考に、耐震建物の1階部分は3.6m、2階以上は3.4m、免震建物は3.5mとしています(図3)。平面の大きさは、耐震建物を7m×10m、免震建物を5m×6mとしており、今回の実験では短辺方向及び長辺方向に加振します。

耐震建物は、一般的な中低層鋼構造建物を想定して、純ラーメン構造形式【注1】としました。今回の実験では、動的実験での挙動が十分に検証されていない、柱脚を基礎に固定しているアンカーボルトが、1層柱よりも先に大きく変形する設計アプローチを採用しています。免震建物には、免震層の固有周期が建物自体の重量や積載荷重等の影響を受けない球面式すべり支承【注2】を用います。地震後の継続利用性を検証するデータを獲得する目的で、試験体の主要部材(大梁、柱脚、床スラブ用デッキ、エクスパンションジョイント、天井、間仕切壁、高架水槽など)については、関連企業と技術協力をしています。

図1 試験体の完成予定図

図1 試験体の完成予定図 図2 試験体の施工状況(2020年10月26日)

図2 試験体の施工状況(2020年10月26日) 図3 試験体の立面図

図3 試験体の立面図- ②各診療科の地震時挙動の把握と機能損失度の定量的評価法の検証

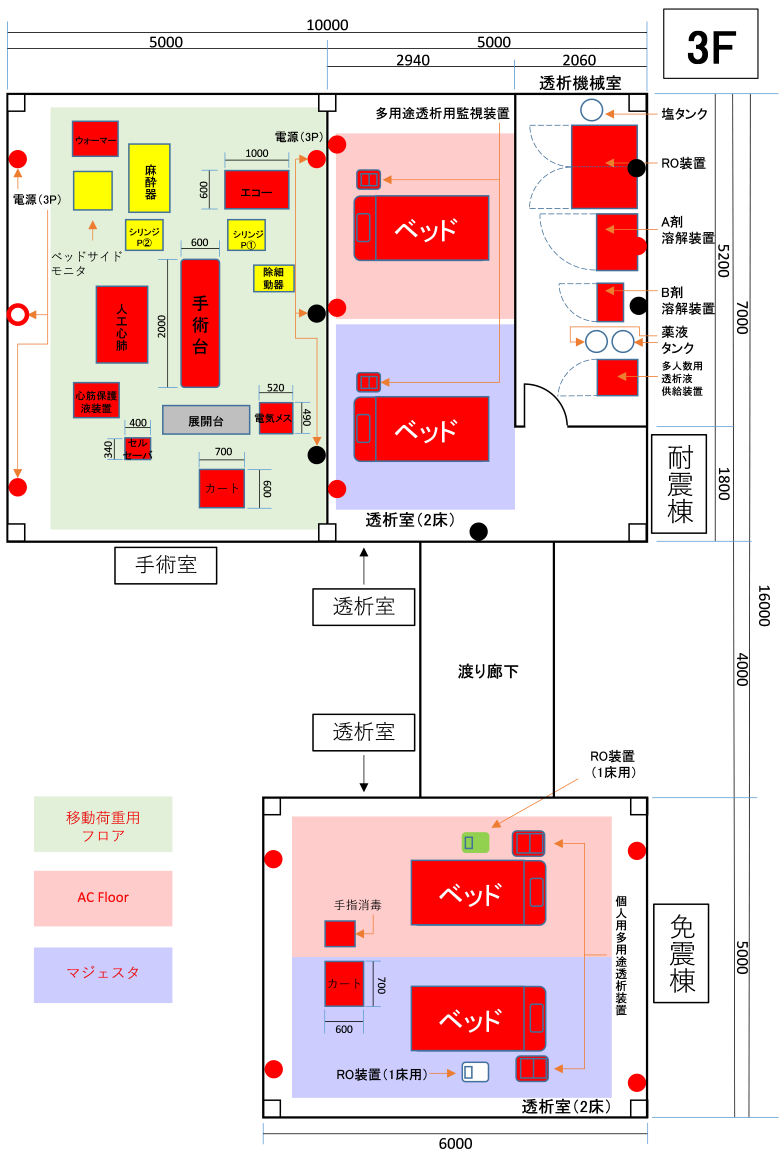

- 試験体内には診療科を模擬した室内を再現します。耐震建物の各居室は、2F(スタッフステーション、検査部、薬剤部、診察室、処置室)、3F(手術室、透析室)、4F(NICU、新型コロナウイルス感染症重症患者用病室)、免震建物の各居室は、1F(検査部、薬剤部)、2F(NICU)、3F(透析室)となっています。例として、図4に耐震建物と免震建物の3Fフロアのレイアウトを紹介します。京都大学医学部附属病院の協力により医療スタッフの指導を仰ぎながら、医療系学術・技術団体及び医療機器・設備メーカーの技術協力を得て、医療機器などの配置や使用状態をできるだけ実際の処置環境に近づけています。

病院施設の耐震対策や被害予測の精度向上に資するデータを獲得するとともに、地震直後に診療科の機能損失度を評価する方法を検討します。地震発生直後から超急性期【注3】には、医療関係者のみで施設の利用継続性の判断を迫られた事例が過去に多く報告されています。本実験終了後には、応急危険度判定の様子を医療関係者に配信・共有し、災害発生直後の対処における医工連携につなげます。

図4 診療科のレイアウト例(3Fフロア)

図4 診療科のレイアウト例(3Fフロア)- ③機能損失度の予測精度向上と即時把握方法の検討

- 実験に際して、国際ブラインド解析コンテスト(https://sites.google.com/view/2020bpc)を開催しています。 世界各国の耐震工学の専門家が参加し、数値解析技術を利用して、構造部材、非構造部材、設備機器、医療機器の応答や損傷度の予測精度を競います。

これまでに、23ヵ国から75チームのエントリーがありました。集まった予測結果を統計処理することで、被害予測における解析モデルや材料モデルの選択による応答や損傷度予測における”ばらつき”を評価することが可能になります。

建物の応答や部材の損傷度を即時に評価するためのセンシングシステムの検証を計画しています。建物各部には赤外線センサ、ひずみセンサ、光学式層間変位センサなどを配置します。一部のセンサは,実装を想定して,無線式でIoT対応になっています。研究段階から実用段階まで幅広くセンサの性能や課題を検証します。

- (語句説明)

-

- 注1 純ラーメン構造形式

主に柱と梁で構成される骨組で水平方向の力に抵抗する構造のこと。柱と梁は剛接合されており、筋交い(ブレース)は使用しない。建物の自重を支える柱は、梁や柱パネル(柱と梁の交差する部分)よりも強く、損傷が鉛直方向に分散する全体崩壊型、となるように設計する。 - 注2 球面式すべり支承

球面すべり支承は凹状の球面の上をスライダーが滑る振り子型の免震装置で、球面による復元力と滑り面の摩擦による減衰性能を併せ持つ。固有周期は球面半径のみで決まるため、上載荷重の影響を受ける積層ゴムに比べて長周期化が容易とされている。 - 注3 超急性期

災害医療の現場で使用される用語で、発災後の0から6時間後を発災直後、概ね48時間から72時間を超急性期と区分している。病院が定める災害対策マニュアルなどによれば、数時間以内に災害対策本部が立ち上がり、本部長が避難するかを判断する。また発災後に被災地に派遣される、機動力のある専門のトレーニングを受けた医療チームであるDMAT(Disaster Medical. Assistance Team;災害派遣医療チーム) は超急性期の活動を念頭に置いている。

- 注1 純ラーメン構造形式