火山研究推進センター

日本の火山を診療する“総合病院”として

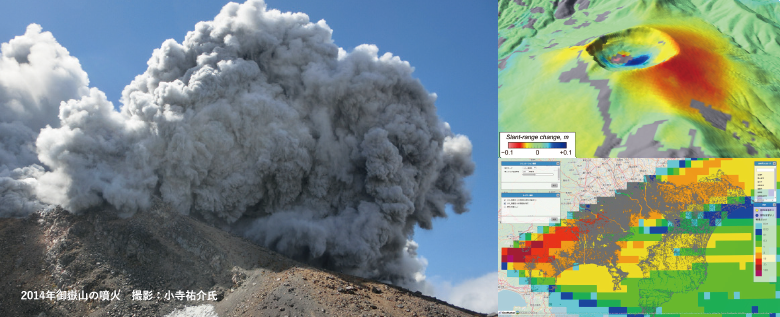

多くの犠牲者を出し、戦後最悪の火山災害となった2014年の御嶽山噴火。

これを契機に設置された当センターは、火山防災研究のハブ機関を担うべく、火山の“ 総合病院”とも言える取り組みを行っています。

火山観測データを一元化するためのプラットフォームを構築するとともに、観測・予測・対策技術の研究開発を関係機関と密に連携して進めています。

併せて、専門家が少ない火山分野において、次世代を担う研究人材の育成にも貢献しています。

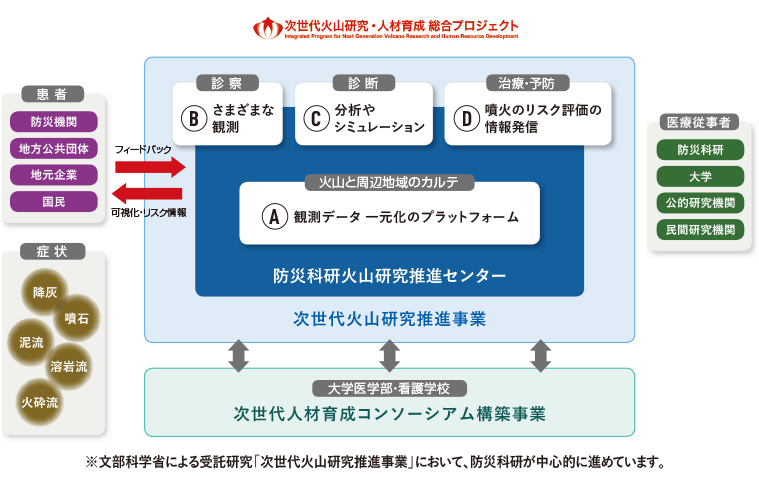

火山の診療(総合病院に例えると)

防災科研の主な4つの取り組み

-

(A)観測データ 一元化のプラットフォーム

従来、個々の研究者や機関が保有していたデータを一元化し、有効に活用するための火山防災研究ハブ機関として、全国の火山研究の推進ととりまとめを行います。

-

(B)さまざまな観測

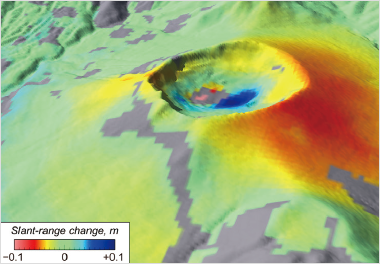

正確なデータを迅速に活用できるよう、観測技術の開発・向上に努めます。たとえば衛星を用いたリモートセンシングによる面的な地殻変動観測は噴火予測になくてはならない武器です。

衛星リモートセンシングで捉えられた2017年霧島山新燃岳噴火の前兆的地殻変動 -

(C)分析やシミュレーション

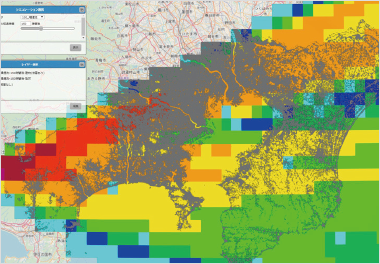

富士山噴火による首都圏への降灰被害がどれほどのものになるかの評価ができるように、噴火ハザードシミュレーションの高度化を進めています。

富士山噴火による降灰のシミュレーション -

(D)噴火のリスク評価の情報発信

噴火の被害を食い止めるためには、利用者のニーズを反映した形で正確な情報をしっかりとアウトプットすることが重要です。自治体へのヒアリングに基づき、情報ツールの研究・開発を実施しています。

観測・予測・対策の研究推進とデータ利活用により

火山防災への貢献をめざす

センター長 清水 洋

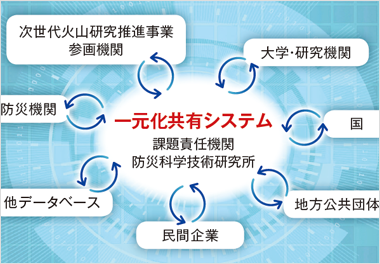

2014年の御嶽山噴火災害では、わが国の火山防災の諸問題が明らかとなり、火山研究体制の強化と専門人材の育成が喫緊の課題となっています。これらを踏まえ、文部科学省の次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトが実施されており、当センターはその中核的実施機関として、プロジェクトを推進しています。特に、観測データ一元化システムの構築とその活用によって得られる成果を火山防災に役立てる取り組みを、大学・研究機関のみならず地方公共団体などとも連携して行い、社会貢献をめざしています。