気象レーダー分野における産業界との連携

Xバンドマルチパラメータレーダーに関する特許権の実施

はじめに

現在、日本では世界に先駆けて「250m 格子、1 分間隔」のきめ細かい雨の強さの情報が国土交通省から提供されています(川の防災情報XRAIN GIS 版、http://www.river.go.jp/x/ など)。この情報の基になっているのが、全政令指定都市をカバーする38 台のX バンドマルチパラメータ(MP)レーダーのデータです。防災科研が2009 年に国土交通省のシステムに実装した雨の強さを正確に推定するプログラムには、私たちが開発し特許2 件を取得した手法が含まれており、いわゆるゲリラ豪雨の監視、都市河川の管理、水防活動の他、様々な分野で活用されています。さらに、気象庁の高解像度降水ナウキャストという雨の分布の予測にも、この情報が使われています。

このような国に対する技術移転、国による活用だけでなく、民間企業との連携により、防災科研が研究開発した成果が社会で役立てられている例を紹介します。

雨量を正確に把握する技術

上記の国土交通省XRAIN で利用されている2 件の特許は、降雨強度と雨水量の3 次元分布推定装置および方法(特許第4595078 号、発明者:眞木雅之・朴相郡)と降雨減衰判定装置及びそれを用いた降雨観測システム並びに降雨減衰判定方法(特許第4739306 号、発明者:岩波越)です。前者は、観測仰角(アンテナの上向きの角度)と温度も考慮して、X バンドMPレーダーのデータから雨の強さや雨粒の量の立体的な分布を正確に推定する手法を発明したものです。

気象レーダーは電波をアンテナから発射し、雨粒などに当たって返ってくる微弱な電波を同じアンテナで受信して、その信号から雨の強さを推定するリモートセンサーです。電波は雨雲の中を通る時に、雨粒に吸収されるなどして弱められてしまい、これを降雨減衰といいます。同じ強さの雨の中を通過する場合、電波の波長が短い(周波数が高い)ほど、雨による減衰量が大きくなります。このため降雨監視用にはS バンド(波長約10cm)、C バンド(波長約5cm)レーダーが世界的に用いられてきました。しかし、MP レーダーは前者の特許発明の手法により、短い波長ほど弱い雨でも正確に推定が可能です。X バンド(波長約3cm)MP レーダーはこの点で非常に優れていますが、降雨減衰が大きく、強い雨の後ろ側に電波が届かない場所(検知不能領域)ができてしまう場合があります。

この問題の解決策の一つは、2 台以上のレーダーで両側から同じ場所を観測して両者のデータを合成することです。ただし、検知不能領域と本当に雨が降っていない領域(無降雨領域)を区別しないと、合成時に非常に大きな誤差が生じてしまいます。検知不能領域と無降雨領域を区別する手法が後者の特許発明です。

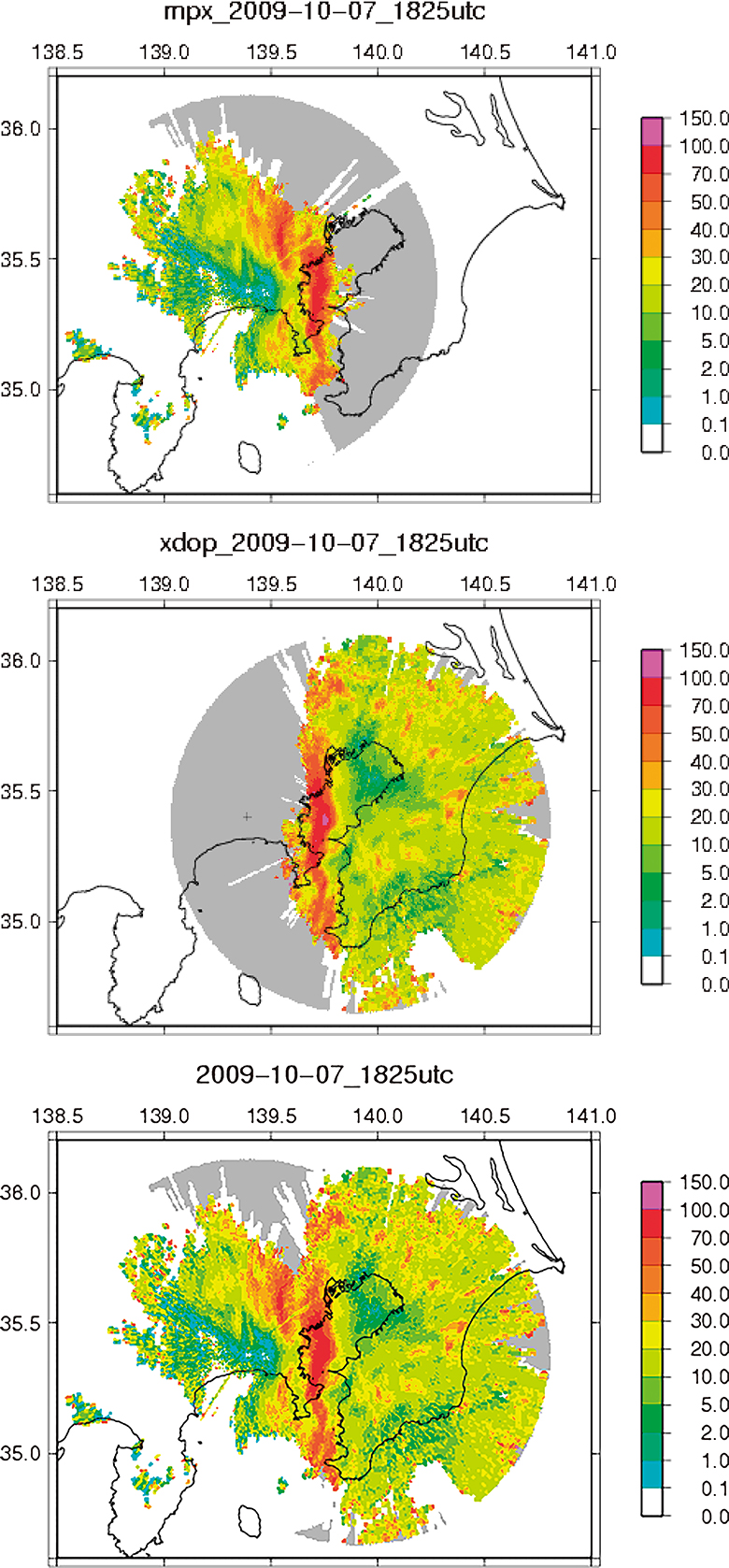

図1は防災科研の2台のXバンドMPレーダーによって推定した同じ時刻の雨の強さの分布を示しており、上、中図はそれぞれのレーダーによる分布、下図がそれらの合成結果です。開発した手法によって検出した検知不能領域を灰色で示しています。雨が確かに降っていない白色の領域と検知不能領域の判別により、より正確なデータ合成が可能になります。

現在、国土交通省XRAIN では、全国展開されているC バンドレーダーが順次MP レーダーに更新され、X バンドMP レーダーとの合成により、抜けのない正確な雨の分布が安定して得られる範囲が拡大しています。(なお、国土交通省ではMP レーダ雨量計と呼ばれています。http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000925.html)

レーダーメーカーによる活用

気象レーダーの開発・製造を行っている株式会社東芝 社会インフラシステム社(現、東芝インフラシステムズ株式会社)がこの2 件の特許発明に興味を持ってくださり、防災科研は特許権通常実施権契約とソースコードの開示及び使用許諾に関する契約を結びました。レーダーメーカーにとって、国土交通省が運用しているシステムで利用されている手法を事業に用いることは大きな魅力といえるようです。

2015 年度に雨の強さを推定するためのプログラム(国土交通省実装版と同一ではない)を開示したところ、2 件の特許発明は、海外の気象レーダーを用いた実証実験と、国内の自治体が保有する2 台の気象レーダーの機能追加に活用されました(特許権の実施)。防災科研は契約に基づき特許権実施料をいただきました。

おわりに

研究開発成果の社会実装、国際展開を効果的に進め、経済活動の活発化にも貢献するために、これからも民間企業との連携に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

- 水・土砂防災研究部門 総括主任研究員

岩波 越